●27日は大阪へ。いずみホールで「ベルリン・バロック・ゾリステン with エマニュエル・パユ」を聴く。ベルリン・フィルの弦楽器奏者たちによるベルリン・バロック・ゾリステンをヴァイオリンのダニエル・ゲーデが率い、パユがソリストとして参加。チェンバロにラファエル・アルパーマン。今年生誕300年を迎えるC.P.E.バッハの弦楽のための交響曲第5番ロ短調で始まり、パッヘルベルのカノン、バッハのブランデンブルク協奏曲第5番、テレマンのフルート協奏曲ニ長調、バッハ「6声のためのリチェルカーレ」、管弦楽組曲第2番という、パユ大活躍のプログラム。

●パユはやっぱり偉大。完璧さと情熱を併せ持って、音楽の化身となって吹きまくる。レ・ヴァン・フランセで聴いたときも感じたけど、いつも一期一会の公演にすべてを注いでいる感じが伝わってくる。パユが吹くとパユが主役になる。なので、逆説的だけどベルリン・フィル的なキャラクターを感じさせたのはパユがいない曲。最初のC.P.E.バッハが強烈だった。たしかにバロック・アンサンブルなんだけど、全員がバリバリと弾きながらも目の詰んだ緻密な響きを作り出す様子はさすがで、まずほかでは聴けないアンサンブル。唖然とするうまさ。アンコールにC.P.E.バッハのフルート協奏曲ニ短調から第3楽章。ハイテンションで、まさに疾風怒濤。

●いずみホールを訪れたのは初めて。同ホールの広報誌Jupiterに連載を書かせていただいているにもかかわらず今まで足を運ぶ機会がなく、今回ようやく公演を聴くことができた。800席クラスのシューボックス型の中ホールで、クラシカルかつきわめて贅沢な作りのホール。こんな内装のゴージャスなホールは東京にないのでは。音響面もすばらしく、天井が高くて座席数の割には空間の広さを感じさせる。一方でステージは近い。終演後に見学させてもらい、ステージに乗って客席方向を眺めると、最後列でも十分近く感じる。舞台と客席に親密な雰囲気が醸成されやすいのでは。

●いずみホールを訪れたのは初めて。同ホールの広報誌Jupiterに連載を書かせていただいているにもかかわらず今まで足を運ぶ機会がなく、今回ようやく公演を聴くことができた。800席クラスのシューボックス型の中ホールで、クラシカルかつきわめて贅沢な作りのホール。こんな内装のゴージャスなホールは東京にないのでは。音響面もすばらしく、天井が高くて座席数の割には空間の広さを感じさせる。一方でステージは近い。終演後に見学させてもらい、ステージに乗って客席方向を眺めると、最後列でも十分近く感じる。舞台と客席に親密な雰囲気が醸成されやすいのでは。

●パユの公演だとお客さんに若者がとても多くなるのは、首都圏でも同じ。パユももうぜんぜん若くないはずなんだけど、お客さんがいっしょに年をとっていないのがスゴい。

2014年2月アーカイブ

いずみホールで「ベルリン・バロック・ゾリステン with エマニュエル・パユ」

パヴァロッティ・エディション第1集 ~ 最初の10年間

●どうすか、この精悍な顔つきは。男前だ。しかもなんだか頼りになりそう。有能なセールスマンみたいにも見える。どんな高価な鍋でも売りまくってやるぜー、的な。これがあのルチアーノ・パヴァロッティだなんて!

●どうすか、この精悍な顔つきは。男前だ。しかもなんだか頼りになりそう。有能なセールスマンみたいにも見える。どんな高価な鍋でも売りまくってやるぜー、的な。これがあのルチアーノ・パヴァロッティだなんて!

●デッカ・レーベルの「パヴァロッティ・エディション第1集 ~ 最初の10年間」。27枚組だが、LPサイズの大型ボックスに収められ、ボーナスEPまで付いている(EPってなに? それは遠い昔、はるか銀河の彼方で……)。音楽配信時代を迎えても、この重量感がもたらす所有の喜びは色褪せないのだろう、豪勢な写真を眺めるだけでパヴァロッティの甘く輝かしい声が聞こえてきそう。

●パヴァロッティといえば、思い出すのはマネージャーのハーバート・ブレスリンが書いた伝記「王様と私」。なにしろ副題が「友人、時には敵そしてマネージャーだった私が栄光の王座に就いたパヴァロッティの私生活を修正なしで公開する」という物騒なものなのだが、純粋に読み物としてきわめておもしろい。この本で印象的だったのがキャリア最初期のパヴァロッティの話で、彼はギャラの多寡よりも会場の集客のほうにこだわったというエピソード。とにかく客を集めろ、と。まず最初はなにより大勢の客に聴いてもらうことを優先したというのは、後のガッポリ儲けますみたいな話となんの矛盾のない、筋の通った戦略だと思う。なんでもそうだよなー。大勢に聴いてもらう/見てもらう/使ってもらう/読んでもらう、まずはそこから、と。

●パヴァロッティといえば、思い出すのはマネージャーのハーバート・ブレスリンが書いた伝記「王様と私」。なにしろ副題が「友人、時には敵そしてマネージャーだった私が栄光の王座に就いたパヴァロッティの私生活を修正なしで公開する」という物騒なものなのだが、純粋に読み物としてきわめておもしろい。この本で印象的だったのがキャリア最初期のパヴァロッティの話で、彼はギャラの多寡よりも会場の集客のほうにこだわったというエピソード。とにかく客を集めろ、と。まず最初はなにより大勢の客に聴いてもらうことを優先したというのは、後のガッポリ儲けますみたいな話となんの矛盾のない、筋の通った戦略だと思う。なんでもそうだよなー。大勢に聴いてもらう/見てもらう/使ってもらう/読んでもらう、まずはそこから、と。

クレメンス・シュルト&読響、インターナショナル・コンテンポラリー・アンサンブル

●21日はサントリーホールで読響定期。指揮はクレメンス・シュルトというドイツの新鋭で初めて。リゲティ「ルーマニア協奏曲」、ブルッフのヴァイオリン協奏曲(独奏はセルゲ・ツィンマーマン)、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」というプログラムで、「コンチェルト尽くし」になっている。冒頭に、先日亡くなった元常任指揮者ゲルト・アルブレヒトを追悼してバッハの「G線上のアリア」が演奏された。シュルトは長めの指揮棒を用いて、しなやかに手首を使って(まるでクライバーみたいに)棒の表情が雄弁。それが効力を発していたかどうかは別としても、切れ味鋭いリゲティと語り口豊かなバルトークを満喫。セルゲ・ツィンマーマンは以前聴いたベートーヴェンが微妙だったんだけど、今回は情感たっぷりの堂々たるブルッフ。美音。

●25日は白寿ホールで、ICEことインターナショナル・コンテンポラリー・アンサンブル。ICEはアメリカの現代音楽アンサンブル。総勢33人の器楽奏者で構成され、ソロから大編成まで、2001年の創設以来500作品以上を初演しているのだとか。今回はフルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、パーカッションの5名で来日。藤倉大作品を中心に、ジョン・ゾーン、ポーリン・オリヴェロス(「13の変化」)も含めたプログラムが組まれた。途中でエル・システマジャパンの「藤倉大作曲教室」にて作られたという小学生の作品が何曲か演奏されるということで一抹の不安を覚えたんだけど、これは杞憂、どれも大人の敷いたレールに沿うことを強要されていない子供の自由な発想が生かされた曲だった。ジョン・ゾーンのフルート、クラリネット、ドラムのための「テンペスト」に笑う。最後に演奏された藤倉大「ミニーナ」は清新で溌剌として、愉悦に満ちていた。すっかり爽快な気分に。オリヴェロス作品以外はすべて00年代後半以降に書かれた、本当の現代の作品。

アイスホッケー的交代

●スポーツは試合を見ずに結果だけ知ったところでおもしろくもなんともない。すっかり見逃してしまったソチ冬季五輪、アイスホッケーの準決勝と決勝は録画しておいたのだが、結果を先に知ってしまった。

●アイスホッケーって、ぼんやり見ててもなにがなんだかぜんぜんわかんないっすよね。試合展開もパックの速度も速すぎるし、あとルールがよくわからない。アイシングとオフサイドは理屈としては知ってるつもりなんだけど、それが及ぼす「選手の動きや戦術に関する常識」がわかってないというか。サッカーを見ない人がサッカーを見たときのとまどいが想像できる。「そこでディフェンスラインを上げる」とか「サイドバックがオーバーラップしてくるはず」的な、ファンなら体感的にわかってる決め事になじんでから、観戦が本当におもしろくなるのだろうなあ。

●アイスホッケーって、ぼんやり見ててもなにがなんだかぜんぜんわかんないっすよね。試合展開もパックの速度も速すぎるし、あとルールがよくわからない。アイシングとオフサイドは理屈としては知ってるつもりなんだけど、それが及ぼす「選手の動きや戦術に関する常識」がわかってないというか。サッカーを見ない人がサッカーを見たときのとまどいが想像できる。「そこでディフェンスラインを上げる」とか「サイドバックがオーバーラップしてくるはず」的な、ファンなら体感的にわかってる決め事になじんでから、観戦が本当におもしろくなるのだろうなあ。

●とはいえサッカー・ファン的には冬季五輪でいちばん親しめそうなのがアイスホッケー。攻撃の3人はそのままサッカーのセンターフォワードとウィングの3トップみたいな感じだし、守備の2人はセンターバック、あるいはダブルボランチみたいなもので、中盤の組み立てを省略したゲーム、と見ればいいんだろうか。

●いちばんアイスホッケーでスゴいと思うのは、試合をやっている間中、ずっと選手が交代し続けていること。インプレイの間に勝手に交代する。しかもたった1分とかのプレイでみんなどんどん交代する。どうやら選手の組合せで「セット」を組んで、セットごとローテーションするみたいなんすよね。サッカーにたとえるなら、バルセロナの3トップが、キックオフではメッシとイニエスタとアレクシス・サンチェスのセットでプレイしてたのに、開始1分経ったら疲れたからネイマールとペドロとシャビのセットに交代してました、みたいな感じ。どんだけ激しく消耗するスポーツなの。主審に断りなしに交代するみたいなんだけど、試合は止まってないから、交代するときにゴールを入れられやしないかとか、やたら気になる。

●と書いて思ったんだけど、サッカーもアイスホッケーみたいに選手交代できたらいいんじゃないか。わーっとメッシとイニエスタとアレクシス・サンチェスが一斉にサイドラインに走り出して、ラインを出た瞬間にネイマールとペドロとシャビがドドドドと走ってくるみたいな。意味レスにゴージャス。ライン際に走って交代と思わせておいて実は交代せずにもどってくるメッシにパスとか、変にセコい戦術が発達しそう。

●アイスホッケー的なペナルティ、パワープレイもあっていいような気がする。反則を犯した選手が2分間、ペナルティボックスに入れられるっていうルール。サッカーの場合、レッドカードで退場っていう判定があまりに試合を左右してしまうので、たとえばイエローカードで15分退場、レッドカードで45分退場みたいなルールはどうだろう。って、これ、前にも書いたっけ。

N響、第62回尾高賞授賞式&来シーズンについての記者発表

●21日はアークヒルズでN響、第62回尾高賞授賞式および来シーズンについての記者発表。まず尾高賞は猿谷紀郎さん(写真左)と細川俊夫さんの2作品が受賞。猿谷さんの交響詩「浄闇(じょうあん)の祈り2673」は伊勢神宮の式年遷宮の奉祝曲。昨年10月に名古屋で円光寺雅彦指揮読響により初演された。細川さんのトランペット協奏曲「霧の中で」は、サントリーホールと北ドイツ放送交響楽団の共同委嘱作品で、昨年9月のサントリーホール国際作曲委嘱シリーズにて、イエルーン・ベルワルツの独奏、準・メルクル指揮東京フィルにより初演。両受賞作品は、6月27日東京オペラシティで開催される Music Tomorrow 2014 で、高関健指揮N響によって演奏される。

●続いてN響2014/15シーズンについて。いくつか目立ったところを挙げると、9月の開幕はブロムシュテット。チャイコフスキーとモーツァルトのそれぞれの三大交響曲を組合せた3プログラム。10月のノリントンは、ベートーヴェン・シリーズの完結編、およびシューベルトの「未完成」&「ザ・グレート」。12月のデュトワはドビュッシーのオペラ「ペレアスとメリザンド」演奏会形式。ユジャ・ワンとのラヴェルのピアノ協奏曲&ファリャ「スペインの庭の夜」も。年末「第九」は、なんと、グザヴィエ・ロト。

●1月のノセダはカセルラ(カゼッラ)の交響曲第3番。前回の第2番は相当盛りあがった。2月は次期首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィがいよいよ登場する。3つのプログラムのメインはマーラー「巨人」、ショスタコーヴィチの第5番、R・シュトラウスの「英雄の生涯」とそれぞれ重量級。Bプロ「英雄の生涯」はアンデルジェフスキとのモーツァルトのピアノ協奏曲第25番との組み合わせ。

●N響定期デビューを果たすのは、4月のミヒャエル・ザンデルリング(父は故クルト・ザンデルリング)。チェリストとして活動後、2001年から本格的に指揮活動をスタートさせている。ベルトラン・シャマユとのシューマンのピアノ協奏曲&ブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」。6月のステファヌ・ドゥネーヴ(ドゥヌーヴ)もデビュー。シュトゥットガルト放送交響楽団首席指揮者。ルーセルの交響曲第3番、ラヴェルのボレロ他。

●ステファヌ・ドゥネーヴは日本語表記が「ドゥネーヴ」と「ドゥヌーヴ」で割れていてググっても同一視してくれないのだが、これを機に「ドゥネーヴ」で統一か。

ワーナー・クラシックス・コンベンション開催。レーベル統合などについて

●20日、キャピトルホテル東急でワーナー・クラシックス・コンベンション。旧EMIがワーナーミュージックに吸収されて以来、着々とEMIレーベルの音源がワーナー・クラシックスに移りつつあるが、ワーナー・クラシックスの現状と今後について様々な発表が行われた。

●配布資料の表紙にプリントされていたレーベル・ロゴは「W」の文字でおなじみのWarner Classicsと、こちらはもっとおなじみの緑字に白抜きのEratoのロゴ2種類。今後、旧EMI系レーベルも含めて、この2レーベルに全部集約される。レーベル統合について、どういう図式になるかというと、

旧EMIクラシックス+テルデック+ワーナー・クラシックス → ワーナー・クラシックス

旧Virginクラシックス+旧EMIフランスのカタログ商品+Erato → Erato

と、こうなるんすよ! いやー、すでに承知のこととはいえ、赤いEMIロゴがどこにも残らないことに改めて感じ入る。そして、WarnerとEratoの2種が生き残るのって少し意外じゃないすか? かつてワーナーミュージックでTeldecとEratoが2本柱のレーベルとなっていた活発な時代があったわけだけど、EMIとVirginを吸収して、WarnerとEratoに集約されることになろうとは。Eratoという名前がEMIより長く生き残るとは、90年代にだれが予想できただろうか。

●それともうひとつインターナショナルの組織について。従来EMIとワーナーがロンドン、Virginがパリに拠点を置いていたのが、今後は一本化されてワーナー・クラシックスとしてパリを本拠とする。ワーナーがフランスにあるというのもなんだか不思議な感じがする。

●カラヤンやマリア・カラスがWarner Classicsのロゴで次々リリースされるというのも、なんといったらいいのか、時代は変わるのだなあ。すでにラトル&ベルリン・フィルの旧譜だってWarner Classicsに移行しつつあって、いまさら驚くことでもないんだろうけど。

●カラヤンやマリア・カラスがWarner Classicsのロゴで次々リリースされるというのも、なんといったらいいのか、時代は変わるのだなあ。すでにラトル&ベルリン・フィルの旧譜だってWarner Classicsに移行しつつあって、いまさら驚くことでもないんだろうけど。

●上記写真は音楽評論の満津岡信育さんをゲストに招き、カラヤン指揮フィルハーモニア管弦楽団のベートーヴェン「第九」の新たに発掘されたステレオ録音を試聴しているところ。カラヤンのリリース予定多数。

●個別の新譜のリリース情報はまた機会があれば。あ、資料のなかでいちばん直近のアルバムとして載っていたのが、LFJでも活躍するピアニスト、ベルトラン・シャマユのErato専属契約第1弾の「シューベルト/さすらい人」(輸入盤)。今後のリリースにはやはりLFJに出演した若いチェリスト、エドガー・モローのEratoデビュー盤があった。LFJ系の若いアーティストたちに一気にメジャー感が。

●個別の新譜のリリース情報はまた機会があれば。あ、資料のなかでいちばん直近のアルバムとして載っていたのが、LFJでも活躍するピアニスト、ベルトラン・シャマユのErato専属契約第1弾の「シューベルト/さすらい人」(輸入盤)。今後のリリースにはやはりLFJに出演した若いチェリスト、エドガー・モローのEratoデビュー盤があった。LFJ系の若いアーティストたちに一気にメジャー感が。

●しかしここまで読んで、「は? なにがなんだかよくわからん」という方も少なくないと思う。「レコード会社」と「レーベル」は本来別の概念なんだけど、今はあまりそれを意識しない音楽ファンも多いだろうし、実際その必要もなくなりつつあるような気もするから、レーベルの統廃合はもはや関心を呼ぶ話題ではないのかも。

マリナー指揮N響のモーツァルト

●19日はネヴィル・マリナー指揮N響へ(サントリーホール)。オール・モーツァルト・プロで交響曲第35番「ハフナー」、ピアノ協奏曲第22番(独奏はティル・フェルナー)、交響曲第39番。マリナーは今年90歳を迎えるはずなのに、矍鑠としている。足取りもしっかりしていて、とてもそんな年齢には見えない。先日のドヴォルザークと同様、円熟味にあふれ、溶々と流れるモーツァルト。ASMFと次々と録音をリリースしていた時期よりも今のほうが素直に楽しめるかも。フェルナーとの相性もぴったり。

●3曲とも編成にトランペットとティンパニを含み、祝祭的な性格を持った輝かしい作品。もうひとつ共通するのは木管セクションの簡潔さ。「ハフナー」はフルートとクラリネットが含まれない初稿での演奏だった。ピアノ協奏曲第22番と交響曲第39番の両変ホ長調作品では、オーボエ2が省かれ、代わりにクラリネット2が入るという特徴的な編成が採用されている。ともにフルートは1本。オーボエの持つメランコリー、ひなびた秋色がなくなり、代わってふくよかで当世風の?クラリネットが前面に出てくることで、田舎のお祭りではなく、賑やかな都市の祝祭を連想させる。

●3曲とも編成にトランペットとティンパニを含み、祝祭的な性格を持った輝かしい作品。もうひとつ共通するのは木管セクションの簡潔さ。「ハフナー」はフルートとクラリネットが含まれない初稿での演奏だった。ピアノ協奏曲第22番と交響曲第39番の両変ホ長調作品では、オーボエ2が省かれ、代わりにクラリネット2が入るという特徴的な編成が採用されている。ともにフルートは1本。オーボエの持つメランコリー、ひなびた秋色がなくなり、代わってふくよかで当世風の?クラリネットが前面に出てくることで、田舎のお祭りではなく、賑やかな都市の祝祭を連想させる。

●後半は交響曲第39番ではじまるので、チューニングを始めるのはオーボエではなく、クラリネットだった。オーケストラ、たまにあるある。

ワルプルギスの夜

●混雑する電車のなかで3人のオバサンたちがゲラゲラと笑いながら、大声でおしゃべりに興じていた。一秒でも黙ったら死ぬかのような勢いでしゃべり続ける。近くに立っていた鼻ピアス茶髪ミニスカ女子高生が平板なアクセントで鋭く言い放った。「すみません、うるさいんですけど」。オバサンは素直に謝った、ゲラゲラと笑いながら。そしてまた大声でしゃべり続けた。もうこの世はおかしくてたまらない、いったいなにを畏れようか。魔女たちの饗宴は続く。

●混雑する電車のなかで3人のオバサンたちがゲラゲラと笑いながら、大声でおしゃべりに興じていた。一秒でも黙ったら死ぬかのような勢いでしゃべり続ける。近くに立っていた鼻ピアス茶髪ミニスカ女子高生が平板なアクセントで鋭く言い放った。「すみません、うるさいんですけど」。オバサンは素直に謝った、ゲラゲラと笑いながら。そしてまた大声でしゃべり続けた。もうこの世はおかしくてたまらない、いったいなにを畏れようか。魔女たちの饗宴は続く。

LFJ2014記者発表。今年のテーマは「10回記念 祝祭の日」

●17日は東京国際フォーラムでラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭記者発表。写真はTVドラマ「半沢直樹」でも話題を呼んだLFJアンバサダーの石丸幹二さんとルネ・マルタンさん。石丸さんは本編の公演で朗読でピアニストのジャン・デュベと共演、リストの「詩的で宗教的な調べ」に付されたラマルティーヌの詩を読んでくれる。

●で、今年のテーマは「10回記念 祝祭の日」。これまでの9回で主役となった作曲家たちに、今年のナントのテーマである「アメリカ」からガーシュウィンがゲスト参加するということで、ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト、ショパン、ヴィヴァルディ、ドヴォルザーク、ブラームス、チャイコフスキー、ラヴェル、ガーシュウィンの10人が主役。そして、さらにその10人がそれぞれ「友人を連れてくる」という設定で、モシェレス、ハイドン、ディアベリ、リスト、バッハ、スメタナ、シューマン夫妻、ラフマニノフ、フォーレ、ナディア・ブーランジェも招かれる……ということで「ドキッ!作曲家だらけの音楽大会」みたいな大賑わい。

●そんなわけで発表されたタイムテーブルがこちら(現在PDF版のみ。後日HTML版も)。今回気になるのは新しい会場が加わったこと。大手町にこれからオープンする「よみうり大手町ホール」、500席。ここは悩みどころで、おそらく「よみうり大手町ホール」は音響面で有利なはず。ただし場所が離れている。無料シャトルバスの運行もあるそうだし、場合によっては地下鉄に乗るのが手っ取り早いかもしれないし、実際にどれくらいの移動時間を見るべきかが難しい。きっと東京国際フォーラムのお祭り的な雰囲気は薄まるだろうけど、そのほうが好都合っていう人もいるだろう。でも大手町で空き時間を過ごすときはどうするのがいいのかなあ……等々、始まってみないとわからない感が大。

●なお、ビックカメラの上の「よみうりホール」と、「よみうり大手町ホール」はぜんぜん別のホールなので注意したい。場所も離れているから、混同するとチケットを手に呆然とすることになる。

●で、プログラム全体について、自分の印象をいえば、ホールA(5000席の巨大ホール)と「それ以外」ではずいぶんカラーが違うな、といったところか。ホールAはずらり超名曲だけが並んでいる。「それ以外」のほうがルネ・マルタンらしい気の利いたプログラムが多く、LFJらしい。このホールAの超名曲路線がどれくらい集客につながるものなのか、ひそかに注目している(「名曲のほうが人が集まるのか?」については、憶測だけで決めつけられないと感じている。五分五分くらいの気分で)。

●当初は「総集編」的なプログラムだと新味がないかなあと危惧していたんだけど、プログラム個別に見ると、たしかにこれまでのLFJで聴き逃した作曲家や作品、もう一度聴きたいようなプログラムはいくつもある。特にベートーヴェンやモシェレス、シューベルトあたりのピアノと室内楽にひかれるかなあ。小さい場所ほど凝ったプログラム、大きい場所ほど広く一般向けの内容になるのはしょうがないので(これはナントでも同じ)、チケットの入手しやすさとのバランスを考えると、ホールB7(800席)、よみうりホール(1100席)、よみうり大手町ホール(500席だけど離れてる)あたりに狙い目の公演が多そう。

●ホールAは普段クラシックを聴かない家族や友人を誘うには適したプログラムがそろっているのでその面で活用できるのと、初来日の謎の(?)オケ、タタルスタン国立交響楽団を聴くために足を運びたい。タタルスタン響はナントにも出演していないので、まったく未知のオケ。ローカル色という点で期待している。朝イチのホールAはいつものように「0歳からのコンサート」。これは東京ならではの秀逸な企画。あとホールCの鈴木優人指揮横浜シンフォニエッタを一度は聴いておきたい。その他、気になる個別の公演についてはまた改めて。

大雪が続く

●先週に続いてまたしても雪。それもかなりの量が積もった。14日は雪のバレンタインデーだったが、こんなに降ってしまうとロマンティックでもなんでもなく、災厄そのもの。ニュースを見て、雪そのものが及ぼす害もさることながら、交通網が麻痺して地域が孤立化してしまう恐ろしさを改めて感じる。特に物流については震災直後にも感じたことだけど、綿密なスケジュール通りにすべてが滞りなく進捗することを前提として私たちの便利すぎるほど便利な日常が成り立っているのだと痛感。被害に遭われた地域のみなさまにはお見舞い申し上げます。

●先週に続いてまたしても雪。それもかなりの量が積もった。14日は雪のバレンタインデーだったが、こんなに降ってしまうとロマンティックでもなんでもなく、災厄そのもの。ニュースを見て、雪そのものが及ぼす害もさることながら、交通網が麻痺して地域が孤立化してしまう恐ろしさを改めて感じる。特に物流については震災直後にも感じたことだけど、綿密なスケジュール通りにすべてが滞りなく進捗することを前提として私たちの便利すぎるほど便利な日常が成り立っているのだと痛感。被害に遭われた地域のみなさまにはお見舞い申し上げます。

●14日はNHKホールのマリナー&N響へ。雪が降ったのはこの日だが、日中はまだ先週ほどでもなく電車もかろうじて動いていたので、通常通りのルートでNHKホールへ。軽登山靴で原宿駅から徒歩で雪のなかを歩く。どうしても聴いておく必要のある公演だったので、思い切り早く出かけたら開演1時間前に到着。マリナー翁の円熟味あふれるドヴォルザークを堪能。皇太子殿下ご来臨。電車の混雑を別とすれば帰宅時も大きな問題はなかったが、雪のなかを歩きまくって体力を消耗する。バスルートは待ち時間が大変そうなのでパス。

●むしろ困ったのは翌日15日。この日は三鷹市芸術文化センターでフライブルク・バロック・オーケストラを聴く予定だった。現地までのルートをさまざまに考えて、もっとも確実性の高そうなバス乗継ルートを見つけ、普段は使わない少し離れたバス停まで歩くことにした。道路はぐちゃぐちゃで悪戦苦闘しながらようやくバス停までたどり着くと、だれも人が待っていない。貼り紙に「本日運休」の文字を見てしばし呆然。が、別のバス会社は動いていると知り、バス→電車→バスの別ルートで現地までたどりつけることに気づく。で、なんとか目当てのバスに乗ったものの、車内はすさまじい混雑でバス停ごとにたっぷり時間をとられるうえに、ゆっくりとしか走れず、途中でこれはなにがどう転んでも間に合わないと観念して途中下車。白旗。今回は縁がなかったと思ってあきらめた。

●また雪のなかを歩いて、帰宅してから気を取り直してデスクワーク。演奏会には行けなかったが、その分、仕事が進んだと思えばいいじゃないの。会場では稀代の名演が繰り広げられたにちがいない。

ナントのラ・フォル・ジュルネ2014 その2

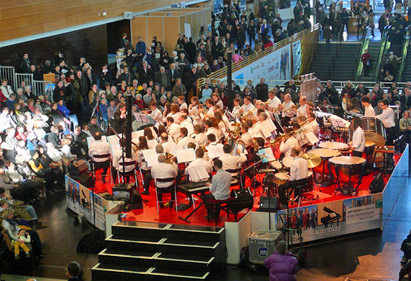

●(承前)記憶が薄れる前に、ナントのラ・フォル・ジュルネ2014について、その2。今回のナントは「アメリカ」がテーマだったので、会場中央の赤いステージではブラスバンドがバーンスタインの「ウェストサイドストーリー」を演奏したり、黒人霊歌が歌われたりしていた。また一番大きな大ホール(1900席)ではラフマニノフ、ガーシュウィン、バーンスタインあたりが主役。で、中ホールから会議室系の小さな場所ではアイヴズから現代の作曲家まで非常に多彩なアメリカの音楽がとりあげられていた。以下、自分の聴いたものについて備忘録的に。

●ベレゾフスキーの独奏でリス&ウラル・フィルのガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」とラフマニノフのピアノ協奏曲第4番。ガーシュウィンから漂うラフマニノフ風味のロマンティシズム。若いピアニスト、ヨーゼフ・モーグとリス&ウラル・フィルのラフマニノフのピアノ協奏曲第3番とジョン・アダムズ「ザ・チェアマンダンス」。ヨーゼフ・モーグが圧倒的にすばらしい。この人、リサイタルでショパン/ゴドフスキやアール・ワイルドを演目に載せていたのでバリバリとメカニックで押すタイプかと思ったらぜんぜんそうではなく、詩情豊かで細部まで磨かれたラフマニノフだった。

●深夜まで演奏されたメシアン「峡谷から星々へ」は、エッセール指揮ポワトゥ・シャラント、ヌーブルジェのピアノ、根本雄伯のホルン。前回のエントリーに書いたように、作品になじみのないお客さんたちがどんどん途中で帰ってしまったのだが、最後まで聴いたお客はみんな儀式を体験したかのように感慨に浸ってはず。ときどき単独で聴ける「恒星の呼び声」も全曲のなかにあると一段とホルン・ソロという特異さが引き立つ。

●ヴォックス・クラマンティスのケージ、デイヴィッド・ラング他のプログラム。精緻なヴォーカル・アンサンブル。ケージは「18回目の春を迎えた陽気な未亡人」と「花」。無伴奏の曲ばかりなので、ピアノは外側を叩くために置かれていたのであった。ラングの曲は静謐な癒しの音楽で、感動する人はする、キモいと思う人にはキモい。浸り系。

●ラファエル・セヴェールのクラリネット、ロベルト・フォレス・ヴェセス指揮オーヴェルニュ室内管弦楽団でコープランドのクラリネット協奏曲。セヴェールは若くてイケメンで猛烈にうまくて、まぶしい。フィリップ・グラスの「ファサード」も。楽しい。

●フローラン・ボファールのピアノでジョージ・アンタイルの「飛行機ソナタ」「野蛮なソナタ」、ケージの「プリペアド・ピアノのためのソナタとインターリュード」抜粋、ヘンリー・カウエルの「バンシー」「マノノーンの潮流」。これはもう痛快。その筋の名作一挙公開みたいなプログラムで、通常のピアノとプリペアドピアノと2台を部屋(会議室みたいな場所)に入れて演奏。お客さんの多くはアメリカ20世紀音楽になじみが薄い人たちなので、カウエルで内部奏法が始まると客席に笑いが起きるし、ケージでは首を伸ばして「なにが起きてるの?」みたいに興味津々。これもやはり途中で帰るお客さんがいたけど、最後は大ウケで拍手喝采。

●昨年から加わった新しい会場、Lieu Unique。ここは使われなくなっていたLUのビスケット工場をアート、音楽、演劇、ダンスなどのために活用しようと改装されたナントの新しいアートスペース。レストランや書店も入っていて、若者たちが集まる場所になっているのだとか。LFJ本体の会場シテ・デ・コングレからは歩いてすぐ。といってもいったん外に出なければいけないので、離れ小島的な感じもあるが。

●Lieu Uniqueの会場は500席と120席の2つ。500席で聴いたのは、モディリアーニ弦楽四重奏団によるバーバーの弦楽のためのアダージョ(オリジナルの四重奏版)とライヒの「ディファレント・トレインズ」。が、ライヒはPAのクォリティが低すぎて苦行に。演奏前にせっかく演奏者自ら作品について解説してくれたのに。120席のほうはまるで学校の教室みたいな雰囲気で、若いピアニスト、マタン・ポラトがアイヴズのピアノ・ソナタ第2番「コンコード」を弾いてくれた。これは大変すばらしい。作品の伝道師となるべく青筋を立てて格闘するのではなく、自然体で名作に向き合うといった雰囲気。

●最終日はルネ・マルタン会見などもあったので、シテ・デ・コングレにとどまっていくつか。アレクサンダー・ギンジンのジョージ・クラム「マクロコスモス」抜粋が強烈だった。特殊奏法をふんだんに用い、ときには巨体のピアニストが叫び声をあげて(そういう曲なので)鍵盤に向かう姿はインパクト大。ドン引きのお客さんもいる一方で、隣に座っていた老婦人は興奮のあまりピアニストに抱きつかんばかりの勢いでブラボーを叫んでいた。あとはピアニストのジャン・デュベ。ガーシュウィン/ダリーの「パリのアメリカ人」他。鮮やかなテクニックに舌を巻く。ファイナル・コンサートは前の公演が1時間ほど押したこともあり(そんなことがありうるのがナント)、開演が遅れまくった。翌朝4時起きで空港に向かう予定だったので途中退出したけど、小曽根真&トレヴィノ指揮シンフォニア・ヴァルソヴィアによるガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」が会場を大いに盛りあげていた。

東京フィル、ワールドツアーへ

●東京フィルが3月に「ワールド・ツアー2014」を行なう。本来は2011年に楽団創立100周年記念事業として企画されていた同ツアーだが、東日本大震災の影響で果たせず、今年ようやく実現することに。3月11日(!)のニューヨーク公演を皮切りに、マドリッド、パリ、ロンドン、シンガポール、バンコクで各一公演ずつを開くという大ツアー。指揮は大植英次。プログラムは3種類あって、全都市で黛敏郎「舞楽」が演奏されるほか、都市ごとに小山清茂「管弦楽のための木挽き歌」、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(竹澤恭子)、ストラヴィンスキーの「春の祭典」など。

●東フィルは2011年に日本のオーケストラとして初めて100周年を祝っている。創設は1911年(明治44年)。前身を名古屋のいとう呉服店(現大丸松坂屋)少年音楽隊まで遡る。その後、1932年に「名古屋交響楽団」と改称、1938年には東京に拠点を移して「中央交響楽団」を名乗り、1941年に「東京交響楽団」と改称、さらに戦後「東京都フィルハーモニー管弦楽団」「アーニー・パイル交響楽団」を経て、1948年に「東京フィルハーモニー交響楽団」としての第1回定期演奏会を開いている。オケの名前って今でも混同されがちだけど、過去の変遷をたどるといっそう複雑なんすよね。古い文献に「東京交響楽団」とか「東京都フィル」「名古屋交響楽団」が出てきたときに早合点しないようにしなければ(ちなみに現在の「東京交響楽団」は1946年に「東宝交響楽団」として設立され、1951年に東京交響楽団と改称している)。

●プレスリリースには、「従来の『演奏旅行』に終わらせないため、ツアーの全公演を余すところなくインターネットで同時中継し、世界中で感動を共有することを目指します」と記されている。期待。

アラン・ギルバート&ニューヨーク・フィル~10代のためのプレミアム・コンサート

●11日、ソニー音楽財団が主催するアラン・ギルバート&ニューヨーク・フィル「10代のためのプレミアム・コンサート」へ(サントリーホール)。子供向けのコンサートっていろんな工夫を凝らしたり手間をかけたりしなければ成立しないものだと思うんだけど、そのあたりがすごくしっかりした公演だったと思う。同じ主催者による昨年のロンドン交響楽団「魔法の冒険」でも感心させられたけど、今回はまた違ったアプローチでニューヨーク・フィルならではの「ヤングピープルズ・コンサート」だったというべきか。

●11日、ソニー音楽財団が主催するアラン・ギルバート&ニューヨーク・フィル「10代のためのプレミアム・コンサート」へ(サントリーホール)。子供向けのコンサートっていろんな工夫を凝らしたり手間をかけたりしなければ成立しないものだと思うんだけど、そのあたりがすごくしっかりした公演だったと思う。同じ主催者による昨年のロンドン交響楽団「魔法の冒険」でも感心させられたけど、今回はまた違ったアプローチでニューヨーク・フィルならではの「ヤングピープルズ・コンサート」だったというべきか。

●前半はブリテンの「青少年のための管弦楽入門」と、福島とニューヨークの子供たちが作った「ミュージック・フォー・フクシマ」。冒頭、指揮者が登場するより前にいきなり小曽根真が客席から登場して、司会を務める。で、アラン・ギルバートはなんと日本語で(お母さんが日本人ですけど)ブリテンのナレーター役に挑戦。アシスタントのジョシュア・ワイラースタインがオーケストラを指揮した。アラン・ギルバートがいるのに指揮をしないし、小曽根真がいるのにピアノを弾かないというぜいたくな前半(笑)。小曽根さんのトークが猛烈にうまい。

●後半は通常のコンサートのスタイルになって、アラン・ギルバートの指揮でバーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」より「シンフォニック・ダンス」、そして小曽根真独奏のガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」。ゴージャス。小曽根さんの「ラプソディ・イン・ブルー」はナントのLFJでも聴いたばかり。そのときも即興のソロが炸裂していたんだけど、この日はさらに大盛り仕様。これを受けてオケが一段と精彩に富んだ表情を見せてくれた。アンコールではピアノとベースとトロンボーンによる即席ジャズトリオ。小曽根さんがうまく客席をのせて、最後は開放的な雰囲気で終わった。さすが。

●10代のためのコンサートということで、いくつか自分メモ。まず客席は案外大人もいっぱいいる。10代の大半は大人といっしょに来るのでそりゃそうか(大人だけでは入場できないが、子供に同伴する大人は入場できる)。もちろん子供も多い。サントリーホールにティーンエイジャーがたくさんいるというのは新鮮な体験。もう少し普通の公演でも若者を見かけたいもの。

●あと、休憩中、子供たちは案外客席を立たない。そのまま座っている。そうか、彼らはロビーにもトイレにも用はないのだなあ。あと普段は見ない休憩中の光景として、子供たちのなかにはステージに近づいて、団員とフレンドリーに交流している子もいた。アメリカの楽団なので、各自それぞれに舞台に出てくる方式だから、こういうシーンも見られると。前半で指揮をしたジョシュア・ワイラースタイン(若い兄ちゃん風)は後半から客席へ。終演後にワイラースタインを見つけた中学生くらいの子供たちがサインをねだっていた。うむ。彼らが大人になるころにはワイラースタインもビッグスターになっているかもしれない。

大雪シベリウス

●東京はすさまじい大雪。都心で積雪27cm。これほどの雪は記憶にないなと思ったら、45年ぶりの大雪だとか。今回は長時間ずっと振り続けるという都内では珍しいパターンで、本格的に積もった。雪国ではこれくらいの積雪は日常茶飯事だが、都心では交通網がすっかり麻痺する。もう電車が止まる止まる。

●その大雪の14日、尾高忠明指揮N響を聴きにNHKホールへ。通常よりも1時間以上余裕を持って家を出たが、中央線まで止まるという事態に悪戦苦闘。バスも活用しつつ、なんとか動いている路線に乗るも途中でポイント故障で停車するなどして、どんどんと時間が過ぎてゆく。渋谷に出て、ここはバスはあてにならないと見て、吹雪のなかをNHKホールまで徒歩で向かった。嵐のなか人気のない異様な渋谷。いつもならなんでもない道のりだが、八甲田山を雪中行軍する気分で必死に歩いた(今日は生中継がある日だから、開演は遅らせられないだろうってことも考えながら)。奇跡的に開演時間ジャストにホールに到着したが、雪まみれの遭難者みたいになっていたと思う。軽登山靴でNHKホールに来たのは初めての体験であった。

●その大雪の14日、尾高忠明指揮N響を聴きにNHKホールへ。通常よりも1時間以上余裕を持って家を出たが、中央線まで止まるという事態に悪戦苦闘。バスも活用しつつ、なんとか動いている路線に乗るも途中でポイント故障で停車するなどして、どんどんと時間が過ぎてゆく。渋谷に出て、ここはバスはあてにならないと見て、吹雪のなかをNHKホールまで徒歩で向かった。嵐のなか人気のない異様な渋谷。いつもならなんでもない道のりだが、八甲田山を雪中行軍する気分で必死に歩いた(今日は生中継がある日だから、開演は遅らせられないだろうってことも考えながら)。奇跡的に開演時間ジャストにホールに到着したが、雪まみれの遭難者みたいになっていたと思う。軽登山靴でNHKホールに来たのは初めての体験であった。

●しかしこれだけ電車が止まりまくっていてはどうあがいてもホールにたどり着けない人が過半なわけで、客席は見たことがないくらいガラガラ(3.11直後を少し思い出してしまう)。そしてオール・シベリウス・プロで北欧情緒をこれでもかというくらい満喫。交響詩「四つの伝説」がメインプロという貴重な公演だった。演奏終了後、何度かカーテンコールをしたところで尾高さんが拍手を止めて一言「まだこれからも降るようですよ」といったことをおっしゃって、客席一同レンミンケイネンの世界から現実に引き戻されてカーテンコールはおしまい、家路へ。

●原宿駅か渋谷駅まで歩くかどうか一瞬迷ったが、ホールを出たところの雪を見て心が折れ(写真)、長蛇の列に並んで渋谷行きのバスを待つ。電車はまずまず動いていたがやはり混乱は続いていて、普段の3倍ほどの時間をかけて帰宅した。無事帰れただけでもよしとすべき。

佐村河内守のゴーストライター事件

●ナントのLFJの話題を続けようと思っていたら、佐村河内守の作品がゴーストライターの手によるものだったことが発覚して大騒ぎになっている。この事件、後味の悪いものなのであまり話題にしたくない気分なんだけど、一方で「作者と作品」「作品と聴衆」「作品と文脈」の関係性について問題提起する事件でもあって、今後過剰なまでに語られてしまうことはまちがいない。

●第一報を知ったときは「金儲けを企んだら、曲が五輪に使用され想定以上に大金が動くことになって、配分を巡って仲間割れが起きたのかなあ」と思ったので、歪んだ笑いに包み込めるような、「ソーカル事件」音楽版みたいなものを連想した。が、真の作者が名乗り出て記者会見を開くことになって様相が変わった。実作者は新垣隆さん。本物の才能を持つ人望の厚い音楽家だった。少し前にピアニストとしての彼を聴いているのを思い出した。

●会見によれば、新垣さんがゴーストライターを務めていたのは18年間にも渡る。この間に20曲以上を作り報酬は700万円程度。交響曲第1番HIROSHIMAのような大作も含まれてのことなので、金額は請負仕事にしても小さいと感じた。会見内容からも氏が経済的利益にまったく頓着していないのは明らか(印税も最初からもらっていない)。これまでに書いた佐村河内守名義の作品に対してなんの権利も求めていないし、著作権も放棄すると明言している。当初の新垣さんと佐村河内守の関係は、実作者とディレクター&プロデューサーという自然な共同作業だったように見える。傍目には、18年間も付き合わず、正常な請負仕事の範疇を超えた段階でどうしてこの仕事から手を引かなかったんだろうとは思う。その理由は想像ではいくらでも挙げられるんだけど……。強烈な磁場みたいな強いパーソナリティを持っていて離れようにも離れられないような人物っているけど、佐村河内守もそうだったんだろうか?

●会見中いちばん印象に残ったのは、新垣さんが(本来の作風とはまったく違うであろう)佐村河内守作品の作曲に対しても明らかに創造の喜びを感じて向かっていたということ。「彼の情熱と私の情熱が共感しあえたときはあった」「(佐村河内守名義であっても)どれもすべてできる限りの力で作るものであり、ひとつひとつが非常に大事なもの」として、作品を切り捨てるような態度は微塵も見せなかった。佐村河内守を強く非難するような姿勢も取っていない。記者からむっとするような質問が飛んでも、新垣さんはまったく感情的にならず落ち着いて対応していて立派だった。

●交響曲第1番HIROSHIMAのCDは異例の大ヒットになった。音楽誌でもたくさんとりあげられた。この曲、いちばん最初の段階(CDになる前の段階)では、業界でも肯定的な興味を持って関心を寄せている人が少なくなかったと思う。作品が過去の作曲家からのつぎはぎのようでオリジナリティがないといった声は最初からずっとあったが、そうであってもいまどきこういった大作交響曲を書いて世に問おうとする新進作曲家が出てきたのだから、応援したいと考えるのは不思議なことではない(結局作品がつまらないものであれば市場が正しく判定してくれる、聴衆は最終的には決してまちがわないので。世に出る前から新人を叩こうとはふつうは考えない)。しかしCDになって、作曲者が全聾で被爆2世であり、耳だけでなく目など様々な心身の不調を抱えながら作品を書いているという強い物語性が前面に出てきたところで、この曲にはかかわりたくないと思った人が多いんじゃないだろうか。その時点ではまさか別の作者がいるとは思っていないし、全聾であることも疑っていなかったが、ハンディキャップをそんなに売りにしていいものだろうかと。そして、昨日の会見で新垣さんは、佐村河内守の耳が聞こえないと感じたことはなかったと言っている(ただし佐村河内側代理人は聴覚障害は本当であると反論している)。この件の後味の悪さはここにある。

ナントのラ・フォル・ジュルネ2014

●ナントのラ・フォル・ジュルネから帰国。長時間移動にぐったり。しかしとても収穫の多い取材旅行だった。

●LFJナントのメイン会場はシテ・デ・コングレというホールや講堂、会議室が一体となった施設で、東京国際フォーラムとまったく同じ雰囲気。1900席のコンサートホールひとつをのぞけばすべてコンサート用の会場ではない。会議室でピアノを聴く感覚なんて、まさに東京と同じ。聴衆がフランス人であることをのぞけばなにからなにまでそっくりで、客席に座っていると東京にいるのかと錯覚しそうになるほど。

●東京のLFJは今年10周年を迎えるけど、ナントは20周年。20周年だから20世紀音楽メインという発想で、テーマは「アメリカ」(東京はちがいます)。アメリカ人作曲家のみならず、欧州からアメリカに渡った作曲家たち(ラフマニノフとかバルトークとか、古くはドヴォルザークも)、さらにアメリカの主要楽団が委嘱した作品、アメリカのポピュラー音楽なども含めた、さまざまな角度から描く「アメリカ」。

●LFJではいつもそうだが、聴く人がたどるコース?によって、音楽祭の表情はずいぶん違って見える。たとえば今回のナントなら、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」やラフマニノフのピアノ協奏曲をいろんなピアニストで聴き比べ、バーンスタインの「ウェストサイドストーリー」や黒人霊歌を聴くというコースも可能だし、あるいはアイヴズ、ケージ、ライヒ、グラス、現役アメリカ人作曲家たちを聴くといったコースも容易に可能。とはいえ客層が公演ごとにあまり違わず、普通のおじさんおばさんがガーシュウィンもアイヴズも並列で聴いているのがナント。

●特に印象に残ったのがメシアンの「峡谷から星々へ」。この曲名が今回そのまま音楽祭の副題になっているくらいなので、LFJのフォーマットには長すぎる作品(100分くらい)であるにもかかわらず、全曲が演奏された。21時半開演の日と22時15分開演の日があって、終演がどちらにしても深夜になる。せめて少しでも早いほうをと思い21時半開演に足を運ぶと、さすがに目玉公演だけあって満員。やっとのことで入場するが、曲がはじまってもまだ席を探してうろうろしている人がいる。

●が、曲が進みだすと、今度はどんどんお客さんが帰りはじめた。どういう作品か知らずに聴きにきた方も多く、「なにこれ、最後まで聴くの?」みたいに顔を見合わせてたりする。で、曲の切れ目でもなんでもないところで、すっと席を立つんすよね、彼らは。開演した頃には席がなかったのに、終わるころには空席がいっぱいある。そして最後まで残ったお客さんは大喝采。この客席のダイナミズム。

●前に座っていたカップル(若くない)が、たぶんサスペンスとかホラー映画の音楽だと感じたんだろう、曲に合わせて女性が男性の胸をグサッとナイフで突き刺すマネを何度もやってじゃれ合っていた。うん、わかるよ、それ。東京ではLFJであっても最近まず目にすることのできないような活発な客席の反応をいくつも目にした。

ナントのラ・フォル・ジュルネ取材中

●現在ナントに滞在して「ラ・フォル・ジュルネ」の取材中。帰国は2月4日。

●今年のLFJはナントと東京でテーマが違っていて、ナントは「アメリカ」、東京は10周年記念の「祝祭の日」。そんなわけで、ナントのポスターにはレナード・バーンスタインを中央にバーバーやコルンゴルド、フィリップ・グラス、ラフマニノフらの顔が並んでいる。

●無料公演が開かれるおなじみの赤い舞台。今年は「アメリカ」というテーマにちなんで、「セントラルパーク」と名づけられた。各ホール(会場)はフォークナー、ヘンリー・ジェイムズ、ヘミングウェイ、ナボコフ等の作家の名前がついていて、毎回会場の名前が変わるのも東京と同じ。もっとも東京じゃみんな「ホールC」とか「ホールA」って呼んでいるような気もするけど。

●現在更新中の公式ブログ、ご笑覧ください。プレスツアー参加者の3名で随時更新。