●28日はサントリーホールでクシシュトフ・ウルバンスキ指揮東京交響楽団。前半にアレクサンダー・ロマノフスキーの独奏によるプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番、後半にチャイコフスキーの交響曲第4番。ウルバンスキの音楽作りはまったく独特で、フレーズを大きくとらえるのが特徴的。鮮やかなコントラストを付けてアグレッシブな音楽で注目を浴びる指揮者は少なくないが、ウルバンスキのように丸みを帯びたしなやかな音楽で説得力のある演奏を聴かせてくれる人はまれ。若いのに指揮ぶりもまったく力まず、汗臭さも土臭さも感じさせない。プロコフィエフでは、攻撃性よりもきらびやかさと透明感を前面に出すロマノフスキーとぴったりと足並みがそろった感。ロマノフスキーはさっさとアンコールを弾いてくれた。バッハの平均律クラヴィーア曲集第1巻の前奏曲ホ短調がすっかりロマン派のキャラクター・ピース化されたもので、後で会場の掲示でジロティ編曲だと知る。あ、そういえばこれ前にも聴いたっけ。

●チャイコフスキーの交響曲第4番は本来なら汗臭い曲の代表格だけど、やはり豪快でもなければ鋭利でもなく、溶々としてのびやか。それでいて推進力が失われないところが非凡なところか。第2楽章の情感豊かなオーボエ・ソロも印象に残る。

●プログラムノートを見ると、すでに東響の首席客演指揮者にウルバンスキの名がなくなっている。次に聴けるのはいつになることやら。ベルリン・フィル定期へのデビューはDCHで見ることができたが、あちらでも再度の客演を期待したいもの。

●ウルバンスキとロマノフスキーが並んで立つってのは、なかなか麗しい光景なんじゃないだろか。

2016年5月アーカイブ

ウルバンスキ&東京交響楽団のプロコフィエフ&チャイコフスキー

レアル・マドリッドvsアトレチコ・マドリッド@チャンピオンズリーグ2015/16決勝

●サッカーのレギュラー・シーズンはチャンピオンズリーグ決勝でおしまい。しかし、2年前に続いてまたしてもレアル・マドリッドvsアトレチコ・マドリッドという対戦カードになってしまうとは。それだけ両クラブが強いってことではあるんだけど、さすがに同じ都市の2チームで最強クラブを争うとなると、他人事感は拭えず。リーグ戦でもそうだけど、スペインはバルセロナ、レアル・マドリッドの2強時代から、アトレチコ・マドリッドも含めた3強時代へと完全に移っているのだと改めて思う。ただ、アトレチコ・マドリッドの武器が欧州最強の鉄壁の守備であるため、華やかな話題に欠けるだけで。

●心情的に応援したくなるのはアトレチコ。判官びいきもあるし、今のレアルがそんなに好きではないので。とはいえ監督はレアルがジダン、アトレチコがシメオネ。往年のスター対決で、監督のキャラがそのまま現チームのキャラにつながっているような感じ。選手としてはジダンは最大のアイドルの一人だし、シメオネにはダーティな印象ばかりが残っている。これはプレミアリーグのレスター制覇にも通じるけど、第三者から見てハードワークするチームが魅力的かといえばそうでもないわけで、こういう戦いを見ると「カネだけで勝てるチームが勝ってなにがおもしろい」ってのと「守備のチームが勝つところをお前は本当に見たいのか」という矛盾した気持ちがぶつかり合うことになる。だって、本音では華麗なプレイを見たいじゃないの。かつてジダンが毎試合のように見せてくれたマルセイユ・ルーレットとか。

●試合は序盤にレアルがセットプレイからセルヒオ・ラモスが決めて先制。左サイドから長いボールを入れて、ベイルが頭ですらしたところに走りこんだセルヒオ・ラモスがボールに触った形。後半、アトレチコはPKのチャンスを得るが、エースのグリーズマンがケイラ・ナバスに止められてしまい失敗。後半34分、アトレチコは右サイドからきれいに崩してクロスボールにカラスコが飛び込んで同点ゴール。その後、延長戦に入り消耗戦となったがPK戦へ。全員決め続けたところでアトレチコの4人目、フアンフランがポストに当てて失敗、レアルの5人目にクリスティアーノ・ロナウドが登場して、これを決めて優勝決定。こういう栄光の瞬間がクリスティアーノ・ロナウドのところにしっかり回ってくるのが、なんだか悔しい。シャツを脱いでムキムキの筋肉を見せつけながら雄たけびを上げて走り回るクリスティアーノ・ロナウド。一昨年に続いてレアル・マドリッドが欧州チャンピオンになった。

●この試合に対してなんだか醒めた目線で見てしまうのは、やっぱり自分がバルセロナやメッシのほうが好きだということなのかも。

●で、今年は4年に1度の欧州選手権がこの後に控えている。6月から7月にかけて。こちらは気持ちを入れて臨みたい。

ネーメ・ヤルヴィ指揮N響のシューベルト&プロコフィエフ

●26日はネーメ・ヤルヴィ指揮N響へ(サントリーホール)。前半がシューベルトの「未完成」、後半がプロコフィエフの交響曲第6番というプログラム。「未完成」第1楽章が快速テンポですいすいと進み、第2楽章もぜんぜん情緒纏綿としていない。いつもは第2楽章が穏やかにゆっくりと閉じられると「ああ、終わったな」と思うんだけど、むしろこの先がまだあるはずという本来あるべき欠落感を喚起するような端然としたシューベルトだった。むしろ後半が思い入れたっぷりか。鮮烈。

●プロコフィエフの交響曲は番号が若いほど共感しやすく、後になるほど真意を測りかねるみたいな曲ばかりになっていく感あり。交響曲第6番は怪作。第3楽章のグロテスクな躍動感がすごい。弾んでいるようでまるで心弾まない付点リズムの連続は、倍速の葬送行進曲っていう気もする。形だけでも華やかな勝利の音楽が期待されるべきところに、抑えきれずに歪んだ笑いが噴出したかのよう。あと、プロコフィエフのほかの作品にも聴かれる「時計」の表現が印象に残る。チクタク、チクタク。第2楽章で盛大に登場するほか、第1楽章でも聞こえてくる。すごく焦燥感を煽る。

●プロコフィエフの交響曲は番号が若いほど共感しやすく、後になるほど真意を測りかねるみたいな曲ばかりになっていく感あり。交響曲第6番は怪作。第3楽章のグロテスクな躍動感がすごい。弾んでいるようでまるで心弾まない付点リズムの連続は、倍速の葬送行進曲っていう気もする。形だけでも華やかな勝利の音楽が期待されるべきところに、抑えきれずに歪んだ笑いが噴出したかのよう。あと、プロコフィエフのほかの作品にも聴かれる「時計」の表現が印象に残る。チクタク、チクタク。第2楽章で盛大に登場するほか、第1楽章でも聞こえてくる。すごく焦燥感を煽る。

●終わってみるとまだ20時半。普通なら前半がもう少し長くてもよさそうなものだが、これはこの2曲を組み合わせる必然があったから、ということ?

「殊能将之 未発表短篇集」(講談社)

●ようやく読んだ、「殊能将之 未発表短篇集」(講談社)。Kindle版は出ないのかなあと待っていたらちゃんと出てくれた。2013年に急逝した殊能将之の未発表短篇がまとめられている。長篇「ハサミ男」で衝撃のデビューを果たした殊能将之が、デビュー前にどんな小説を書いていたのか。そりゃ興味はわく。よく見つかったものだと思う。

●ようやく読んだ、「殊能将之 未発表短篇集」(講談社)。Kindle版は出ないのかなあと待っていたらちゃんと出てくれた。2013年に急逝した殊能将之の未発表短篇がまとめられている。長篇「ハサミ男」で衝撃のデビューを果たした殊能将之が、デビュー前にどんな小説を書いていたのか。そりゃ興味はわく。よく見つかったものだと思う。

●で、収録されているのは「犬がこわい」「鬼ごっこ」「精霊もどし」の3篇と、デビュー作刊行の際に友人である磯氏に宛てて綴った「ハサミ男の秘密の日記」。これはすでに「メフィスト」誌で一度掲載されているので既読なのだが、私信がこんなふうに短篇集に収録されていて違和感がないというのがすごい。これって私信なんだけど公開を前提に書かれているようにしか読めない。でもデビュー前なんすよ? どういうつもりだったんだろ。最後の一文は痛快。

●純然たる創作の3篇はミステリというよりは、「奇妙な物語」系というか、それこそ氏が翻訳したアヴラム・デイヴィッドスンが書いていてもおかしくないようなテイストだと思う。舞台設定が80~90年代の日本であることをのぞけば、60年代のF&SF誌あたりに載っていそうな古典的な風合いを持ったストーリーで、これに殊能将之ならでは切れのある文体が組み合わさって独特の魅力を放っている。特に「精霊もどし」がいい。「鬼ごっこ」は少々荒っぽくてピンと来ず。「犬がこわい」はミステリといってもいいのか。いずれにせよ、文体はデビュー後となんら変わりがないので、ファンなら必ず堪能できるはず。

●しかし本書に限ったことじゃないけど、登場人物がみんな携帯電話もスマホも持ってなくて、電話ボックスやイエデンを使っているというだけで、小説はみんな「昔の話」になっていくのだなあ。

最大の変化球はストレートとカーブ

●これは目ウロコ。「これから新しい変化球は生まれるか? 早大・矢内教授と高橋尚成氏に聞く」(週刊ベースボールONLINE)。投手40人のさまざまな球種についてスピード・回転数・回転の向きを統計的に分析した結果について述べられている。「ストレートとシュートとツーシームは(客観的に)区別できない」というのも衝撃だが、最大の驚きは「ストレートがカーブと並んで、もっとも大きく変化するボール」だということ(変化する=自由落下と軌道がずれる)。ストレートはぜんぜん「まっすぐ」なんかじゃない。実際にはバックスピンによって大きく曲がっているのに、わたしたちは習慣的にこれをまっすぐと認識しているわけだ。

●この測定によれば、ストレートとは「強烈なバックスピンによって(右投手の場合)右上の方向へ大きく軌道が変化するボール」と定義できるだろう。つまり、「ストレートとカーブだけで投球を組み立てる」という古典的な投球術は、それぞれ正反対の方向に最大に変化する球種2種類を使い分けているという意味で、とても合理的だ。

●この測定によれば、ストレートとは「強烈なバックスピンによって(右投手の場合)右上の方向へ大きく軌道が変化するボール」と定義できるだろう。つまり、「ストレートとカーブだけで投球を組み立てる」という古典的な投球術は、それぞれ正反対の方向に最大に変化する球種2種類を使い分けているという意味で、とても合理的だ。

●じゃあ、いちばんコースが変化しないボール、つまり本来の意味での「まっすぐ」な球種はなにかといえば、このサイトの図を見ればカットボールということになる(!)。これがもっとも自由落下に近い。真に「正々堂々とまっすぐで勝負」するなら、全球カットボールを投げるのが正しい。男なら男らしく、カットボールを連投だっ!

新国立劇場、フォークトの「ローエングリン」

●23日は新国立劇場でワーグナー「ローエングリン」初日。題名訳にクラウス・フロリアン・フォークトが2012年公演に続いて登場。エルザにマヌエラ・ウール、ハインリヒ国王にアンドレアス・バウアー、テルラムントにユルゲン・リン、オルトルートにペトラ・ラング。飯守泰次郎指揮東フィル、マティアス・フォン・シュテークマンの演出。

●とにかくフォークトに尽きる。こんなにまろやかでリリカルな声なのに、だれよりも声量がある。無理がなくて自然体で、ニュアンスに富んだローエングリン。そんなものがありうるとは。ほとんどフォークトを聴くだけで充足できるくらいの公演だが、ほかのキャストもなかなかの充実ぶり。ビジュアル面でも納得。東フィルもパワフルで、風格の漂う重々しいワーグナー。背景に格子状の電光パネルを配置したシュテークマン演出は、小さな理屈の積み重ねが説得力につながっていないように感じてまるで肌が合わないのだが、これだけの声とオケが聴ければもうなんだって受け入れられるかも。

●この演出から離れて「ローエングリン」という作品について。改めて異教徒ポジションにいる自分を再確認する。神の奇跡と妖術との間にあるのは信じる神の違いでしかない。神意を後ろ盾にするローエングリン側と、ゲルマンの神々を信じるオルトルート側とどちら側に共感できるだろうか。気がつくとオルトルート側から物語を眺めている自分。「神明裁判」ってあるじゃないすか。あれを見て「真田丸」の鉄火起請を思い出す。争いごとを解決するために、熱く焼けた鉄を素手で運んで耐えられたほうが神意によって勝ち。決闘で決着するのもなにも変わらないわけで、オルトルート側から見てるとモンサルヴァート城の連中は野蛮なカルト集団にしか思えない。

●この演出から離れて「ローエングリン」という作品について。改めて異教徒ポジションにいる自分を再確認する。神の奇跡と妖術との間にあるのは信じる神の違いでしかない。神意を後ろ盾にするローエングリン側と、ゲルマンの神々を信じるオルトルート側とどちら側に共感できるだろうか。気がつくとオルトルート側から物語を眺めている自分。「神明裁判」ってあるじゃないすか。あれを見て「真田丸」の鉄火起請を思い出す。争いごとを解決するために、熱く焼けた鉄を素手で運んで耐えられたほうが神意によって勝ち。決闘で決着するのもなにも変わらないわけで、オルトルート側から見てるとモンサルヴァート城の連中は野蛮なカルト集団にしか思えない。

●一方で、「ローエングリン」は「指環」がそうであるように、ファンタジーの外形をまとったファミリー・ドラマなんだなとも思う。第3幕、結婚行進曲の後、すぐに夫婦ゲンカが始まるというリアリズム。ケンカの原因は明らかだ。旦那は仕事の話しかしない。王が、神意が、使命が。男は社会的な動物なので。でも妻が聞きたいのはそんな話ではない。あなたの名前を教えてほしい、あたなはどこから来たのか、あなたはどんな人? わたしとあなたの二者間の話をしたいのに、旦那の頭のなかには世界の成り立ちしかないという見事なすれ違い。夫婦ゲンカの最中にカジュアルに瞬殺されてるテルラムントが悲しすぎる。

●ローエングリンも堅いこといわないで、仮の名前でもいいから教えてあげればいいんじゃないかと思うんすよねー。名前がないとそりゃ奥さんは不便だもの。トリスタンがタントリスと名乗ったみたいに、名無しなら名無しで権兵衛とかでもいいと思う。吾輩は白鳥の騎士、権兵衛でござる!みたいな思い切りがときには必要。

ネーメ・ヤルヴィ指揮N響のカリンニコフ&ベートーヴェン

●20日はNHKホールでネーメ・ヤルヴィ指揮N響。先日、都響で聴いたクリスチャンに続いて、パパ・ヤルヴィ。カリンニコフの交響曲第1番とベートーヴェンの交響曲第6番「田園」というプログラム。カリンニコフは一部で熱烈なファンのいる曲だけど、自分にとってはなじみが薄く、実演で聴ける機会は貴重。第1楽章冒頭から民謡風のひなびた主題があらわれ、ベートーヴェンの「田園」と組み合わされるのも納得。全体の曲調としては、チャイコフスキーの前半の交響曲(第1番~第3番)の作風の後継者とでもいうか。この屈託のない伸びやかさは、闘病中の苦難の作曲家の筆によるものとはとても思えない。ネーメならではの豪快な鳴りっぷりも吉。カーテンコールで客席からかかったブラボーに対して、立ち止まって片耳に手をあてるネーメ。「えっ、もっと言ってよ」というポーズ?

●後半の「田園」は20世紀後半スタイルの豊麗でゴージャスなベートーヴェン。ゆったりと念を押すように奏でられる第1楽章冒頭主題。第2楽章での小川のせせらぎや鳥たちの鳴き声など、くっきりと強弱をつけて遠近感を表現していたのが印象的だった。第3楽章のダンスはひときわのどかで田舎風。やはりカーテンコールで両耳に手を当てて喝采を求めていたが、客席の反応も上々だったのでは。

●LFJ「ナチュール 自然と音楽」の勝手続編にもなってたような気も。「田園」の曲目解説を読んで「そうそう、クネヒトの自然の音楽的描写、この前聴いたよなー」と懐かしみつつ。

ベルリン・フィル公開リハーサルの写真~TDKオーケストラコンサート2016より

●先日レポートした「音楽を学ぶ学生たちのためのベルリン・フィル公開リハーサル」だが、オフィシャルの写真が届いたので遅ればせながら公開。普段だったらワタシの下手な写真が載るところだが、今回はプロの超きれいな写真を掲載(なので、いつもと違ってクリックすると大きくなります。笑)。いやー、さすがにぜんぜん違う。今にも音が聞こえてきそう。

●ちなみにこの日は、日本人、ドイツ人、イギリス人の学生さんたち約330名が招かれたそう。みっちりとしたリハーサルだったので、大いに触発されたのでは。

●これもいい写真(クリックで拡大)。ラトルの背中側にある譜面台にスコアが乗っている。ラトルはオケを止めるたびに、逐一左後方に体をひねってスコアを参照しながらリハーサルを進めていた。

●いったん頭からヴァイオリンとか楽器奏者という概念を消去して眺めてみれば、オーケストラがまるであちこちにトゲトゲの触手だか触覚だかが生えたひとつの有機体のように見えないだろうか。実際、音を聴いてもそんな感じ、といえなくもない。

クリスチャン・ヤルヴィ指揮東京都交響楽団のペルト&ライヒ

●18日はクリスチャン・ヤルヴィ指揮都響へ(サントリーホール)。指揮者一家ヤルヴィ家から父ネーメ、兄パーヴォと来てさらに弟クリスチャンも大活躍中。というか、3人ともしょっちゅう日本に来ているような気が。以前、ネーメとパーヴォが東京で同時期に来日していたことがあったけど、今回はネーメがN響定期のために来日中。客席にはネーメの姿もあったとか。いつも東京で家族に出くわす指揮者一家って。

●で、ヤルヴィ家のなかではいちばんハジけたプログラムを披露してくれるクリスチャン。前半がペルトで「フラトレス~弦楽オーケストラとパーカッションのための」と交響曲第3番、後半がライヒで「デュエット~2つの独奏ヴァイオリンと弦楽オーケストラのための」「フォー・セクションズ」(日本初演だとか)という20世紀後半プロ。ヤルヴィ家にとってはペルトは母国エストニアの作曲家であり、親交が深い。一方、8歳からニューヨーカーとして育ったクリスチャンにとって、ライヒらのミニマル・ミュージックはもう一つの自国の音楽でもあるわけで、これは必然の組合せ。

●いろんな楽器編成のバージョンが用意されていることもあってか、ペルトの「フラトレス」は最初のペルト・ブーム以来継続的に演奏されている人気曲。静かで反復的な瞑想のひととき。これに比べると、より以前に書かれた交響曲第3番(1971)は過渡期の作品といった感じで、聖歌や瞑想にモダンもロマンも混在しているというごった煮のおもしろさがある。もっとも交響曲という長さと大きさがかえって足枷になっているような気もしなくはなし。後半はぐっと開放的な雰囲気で、痛快。「デュエット」の弦楽合奏はヴァイオリン抜きなので、舞台下手側だけに奏者たちが陣取り、これにふたりの独奏者が加わるという視覚的なアンバランスさも新鮮。「フォー・セクションズ」は、弦、木管、金管、打の4つのセクションを群として扱い、最後は全セクションで躍動感あふれるクライマックスを築く。フルサイズのオケを扱うにしてもジョン・アダムズのゴージャスさとは違った発想なのが楽しい。

「深夜プラス1」新訳版(ギャビン・ライアル著)

●たまたま書店で「深夜プラス1」の新訳版(ギャビン・ライアル著/鈴木恵訳/ハヤカワ文庫NV)が出ているのを見かけてゲット。冒険小説の古典的名作。たしか大昔に読んだよなあ……と読みはじめてみたが、あれれ、これなんだか記憶にないぞ。もしかして別の本と勘違いしていたのか、記憶がごっそり蒸発しているのか。でも素直に読む。時代は感じさせるけど、実にカッコよく、味わい深い。

●たまたま書店で「深夜プラス1」の新訳版(ギャビン・ライアル著/鈴木恵訳/ハヤカワ文庫NV)が出ているのを見かけてゲット。冒険小説の古典的名作。たしか大昔に読んだよなあ……と読みはじめてみたが、あれれ、これなんだか記憶にないぞ。もしかして別の本と勘違いしていたのか、記憶がごっそり蒸発しているのか。でも素直に読む。時代は感じさせるけど、実にカッコよく、味わい深い。

●登場人物で、主人公とコンビを組むガンマンの名前が「ハーヴィー・ラヴェル」。広く親しまれている旧訳では「ハーヴェイ・ロヴェル」と、姓も名も違っている(熟慮の末にそうなったんだとは思う)。欧州屈指のガンマンで、腕は確かだが、アル中で、内面に強さと優しさを同居させる男。本来、読みながらイメージすべきは次元大介みたいな人物像だと思うが、なにせフランスの話で「ラヴェル」といわれたら嫌でも頭のなかには「ボレロ」の作曲家が浮かんでくる。小男で虚弱そうなんだけど機械好きで凝り性な……みたいにハーヴィー・ラヴェルなんだかモーリス・ラヴェルなんだかわからない男のイメージから逃れられなくなってしまった。

●読み終えてから、どうしても気になって、ハーヴィー・ラヴェルの綴りをググってみたら、Harvey Lovell。まあ、旧訳がロヴェルだったっていうんだから、Ravelのわけはない。そいつはわかっちゃいるんだけど。

尾高忠明&N響、小曽根真とチック・コリア

●15日は尾高忠明指揮のN響定期で、ソリストに小曽根真とチック・コリア(NHKホール)。この日は代々木公園のタイフェス(いつもスゴい人出)と重なっていたため、NHKホールへの迂回路ができていた。ちなみに前日はこちらも恒例らしいゾンビウォークと重なっていたのが、時間帯はずれていた模様。

●プログラムは前半に武満徹の「波の盆」とモーツァルトの2台ピアノのための協奏曲、後半にエルガーの変奏曲「謎」(エニグマ)。モーツァルトで小曽根真とチック・コリアのふたりが舞台に登場したとたんに雰囲気ががらりと変わる。いきなりスマホを取り出して自撮りするチック・コリア。演奏も自由自在。事前に会場内で「モーツァルト作品における即興の精神、ソリスト自身の音楽的背景、そして協奏曲での元来の伝統を踏まえ、第1楽章と第3楽章のカデンツァでソリストによる即興演奏を行います。この即興は、チック・コリアによって作曲された短いモティーフに基づくものです」と案内が掲示されていたが、カデンツァに限らずどんどん装飾・変形が加えられていた。カデンツァももちろんモーツァルト的なスタイルに留まるものではなく、ジャズのテイストで痛快。なお、スコア上でオプションの指定となっているトランペット、ティンパニ、クラリネットは省略されていた。

●客席は大いに盛り上がって、アンコールにチック・コリアの「スペイン」。即興的なパッセージに続いて、ロドリーゴのアランフェス協奏曲の主題が浮かび上がってきた。途中でチック・コリアが客席に手拍子を求めると、(推定)4分の1くらいのお客さんがノリノリで反応。演奏後もしっかりスマホで撮影するチック・コリア。ちなみにワタシはぜんぜんチック・コリアを知らないので、この曲が有名曲だというのを後で知った。さっそく今、Apple MusicでLight as a Featherに収録されてるオリジナルの(っていうの?)「スペイン」を聴いてみている。あ、なんだ、これ知ってるじゃん! どこかで聴いてる。便利な世の中だなー。

●後半はマエストロ得意のエルガー。端正ながらも情感豊かな「エニグマ」を堪能。自在なモーツァルトの後に聴くと、この格調の高さ、高貴さが一段と際立つ。ところで「エニグマ」の第13変奏「ロマンス」では登場人物が *** と伏字になっている。これは草稿にL.M.L.と記されていたのが消されていることから、もともとはLady Mary Lygonを指し、当時彼女がすでにオーストラリアへと旅立ってしまっていて許しが得られなかったから伏字にした、というのがいちばん納得のいくすっきりした説明だと思っている(異説あり)。で、この曲のクラリネットがメンデルスゾーンの序曲「静かな海と楽しい航海」を引用していることを曲目解説を読んで今さら気づく。言われてみれば、このクラリネットに続く弦楽器も波っぽいし、これはきっと船旅。どうして今まで気がつかなかったんだろう。なんか悔しい。

アンサンブル・リクレアツィオン・ダルカディア 2016 ウィーンのトゥーマ

●13日は東京オペラシティの近江楽堂でアンサンブル・リクレアツィオン・ダルカディア。松永綾子、山口幸恵(ヴァイオリン)、懸田貴嗣(チェロ)、渡邊孝(チェンバロ)の4名からなるアンサンブル。「リクレアツィオン・ダルカディア」(理想郷での楽しみ)の名はイタリアの作曲家ビアジョ・マリーニの作品名に由来する。

●今回の公演で主役となる作曲家は「ウィーンのトゥーマ」。え、トゥーマ……って、だれ? フランチシェク・イグナーツ・アントニン・トゥーマ(1704-1774)はボヘミアのコステレツ・ナト・オルリツィー生まれで、ウィーンで活躍した作曲家なのだとか。そのトゥーマのソナタ イ短調、パルティータ ヘ長調、パルティータ ハ短調、シンフォニア ニ長調、シンフォニア 変ロ長調の間にムッファトとカルダーラのチャッコーナがさしはさまれるというプログラム構成。それぞれバラエティに富み、新鮮な気分で楽しんだ。意外とイタリア的な快活さを感じさせる作風だが、パルティータ ハ短調はウィーン古典派を予告するような劇的緊張感もうっすら漂わせる。

●トゥーマはウィーンで対位法の大家フックスに学んでいる。アンコールにはそのフックスの作品をということで、「トゥルカリア」。トルコ趣味の楽しい作品。渡邊孝さんのトークで、「フックスの作品番号Kは、モーツァルトと同じくケッヘルが整理したもの。このトゥルカリアに与えられた番号はK331。モーツァルトでK331といえば、あの有名な『トルコ行進曲』なので、これはきっと確信犯」という解説があって、おもしろい。フックス版ケッヘル目録はどんなルールで番号付けがされているんだろうか。

ベルリン・フィル公開リハーサル~TDKオーケストラコンサート2016

●13日は朝からサントリーホールでベルリン・フィルのリハーサルへ。これは来日公演に協賛するTDKが、音楽を学ぶ学生たちを招いた公開リハーサル。当日夜の公演曲目であるベートーヴェンの交響曲第6番「田園」と第8番のゲネプロが公開された。

●リハーサルに先立って、9時15分からブルーローズで朝岡聡さんのレクチャーがあった。ゲネプロとはどういったものなのか、ベートーヴェンの交響曲は歴史的にどんな位置づけの作品なのか等について、軽妙な語り口で解説。大人が若者に向けて語りかけるというトーン。

●で、10時より大ホールでゲネプロ開始。事前に「90分で休憩なし」とだけ聞いていたが、先に第6番「田園」、続いて第8番をみっちりと練習。それぞれ冒頭からかなりの部分を通しで演奏し、細かく止めながらやり直す。すでになんどもなんども実演でツィクルスを行なっている曲であっても、日々磨き続けなればベルリン・フィルのサウンドは出てこないということか。先日の記者会見でラトルが「やっと山頂に着いたと思った頃に、もっと高くまで山が続いていることに気づく」と語っていたのを思い出す。リハならでは楽員同士の気軽なやり取りも垣間見えて、興味深かった。彼らは真剣に楽しんでいる。

●これはベルリン・フィルに限ったことではないが、お客さんの入っていないサントリーホールの残響時間はすごく長く感じる。お風呂で聴いてるくらいのイメージ。最初は「わっ」と思うけど、どんどん慣れていくという人体の不思議。

●写真撮影が不可だったので、後日オフィシャルのものを送ってもらうことに。

※追記:写真はこちらの記事に掲載しました。

レスターのプレミアリーグ制覇

●岡崎慎司が所属するイングランドのレスター・シティが、とうとうプレミアリーグで優勝してしまった。レスターの快進撃についてはなんどか話題にしているが、まさか本当に優勝してしまうとは。だれがどう見ても降格争いをすると思われていた小さなクラブが、よりによって強豪のひしめくプレミアリーグで優勝する。自分がこれまでに見てきたサッカー・シーンで、こんなことは一度たりとも起きたことはないと断言できる。

●岡崎慎司が所属するイングランドのレスター・シティが、とうとうプレミアリーグで優勝してしまった。レスターの快進撃についてはなんどか話題にしているが、まさか本当に優勝してしまうとは。だれがどう見ても降格争いをすると思われていた小さなクラブが、よりによって強豪のひしめくプレミアリーグで優勝する。自分がこれまでに見てきたサッカー・シーンで、こんなことは一度たりとも起きたことはないと断言できる。

●いくらか似た例なら挙げられるんすよ。たとえばブラックバーンが94/95シーズンで優勝したときとか。でもその頃のブラックバーンは豊富な資金を持っていたし、前年は2位だったはず。あるいはスペイン・リーグでデポルティボ・ラ・コルーニャが99/00シーズンに優勝したとき。バルセロナやレアル・マドリッドがいるスペインで人口約20万人の街のクラブが優勝するのは十分に奇跡といえるが、しかしそのデポルティボ・ラ・コルーニャにしても前年の成績は6位であり、ブラジル代表やオランダ代表の選手を擁していた。Jリーグとなるとそもそも絶対的なビッグクラブがいないので、どこが優勝しても奇跡のうちには入らない。どう記憶をたどってみても、今回のレスターのような例は思い出せない。

●なぜそんなに勝てたのか。後講釈だったらいくらでもできる。ヴァーディのスピードと決定力が、カウンターアタックに徹したチーム戦術にぴたりとハマった。マフレズの足元のテクニックとシュートの正確性、中盤で獅子奮迅の働きを見せたカンテ、岡崎の献身的なハードワーク等々。でも、それだけでマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシーを凌駕した理由を説明できるだろうか。レスターはシーズンを通して、成長を遂げていった。というのも、序盤の快進撃はかなりのところ攻撃力に支えられていたから。並のチームと同様によく失点するけど、それ以上に得点するチームだった。それが徐々に守備を安定させ、だんだん1対0のようなスコアで勝てるような、チャンピオンチームらしい成績を残すようになる。レスターがビッグクラブたちと対等に戦える実力を持っていたことはたしか。ただ、肝心なところで幸運の女神がいくらか多めに微笑んでくれた面もあったとは確信している。主力選手がけがで長期離脱しなかったこと、ビッグクラブ勢がどこも問題を抱えて自滅していったこと。あと、ラニエリ監督の戦術とは別に、このチームには統計的なアプローチによる戦術や戦略が機能しているんじゃないかなと思わせるふしがある。

●で、この奇跡にはうれしい面とうれしくない面の両方がある。うれしいのは、なんといっても予算がないクラブでも栄光を勝ち取ることができるということ。レスターが優勝したってことは、どこのどんなクラブのファンだって夢を見ることができることを意味する。マネーゲームと化したサッカー界にも、ファンの夢はまだ生きていたのだ。うれしくないのは、これはカウンターアタックの勝利であり、ポゼッションの敗北であること。ほぼすべての試合でレスターはボール支配率で相手を下回っていたのでは。「ボールを持たないほうが有利なボールゲーム」って、どこか自己矛盾をきたしていないだろうか。「ボールは友達」じゃなかったのか。キャプテン翼が聞いたら泣く。レスターだからだれも文句をいわなかったが、毎シーズンのようにこんなチームが優勝したらサッカーを見るのが嫌になりそう。

●かつて名古屋グランパスでもプレイした、イングランド代表の名選手リネカーはレスターの出身。リネカーにとってレスターは心のクラブ。昨年、もしレスターが優勝したら自身が出演するBBCのサッカー番組にパンツ一丁で出演すると宣言して話題を呼んだ。で、本当に優勝してしまったわけだが、いったいだれがリネカーのパンイチ姿を見たいと思うのか。見たいとすれば、それはどんな種類のサッカー・マニアなのか。キャメロン首相はリネカーがこの公約を果たすべきと述べている。

サイモン・ラトル&ベルリン・フィル記者会見 2016

●10日はザ・キャピトルホテル東急で、来日したベルリン・フィルの記者会見。サイモン・ラトルとインテンダントのマルティン・ホフマン(写真左)をはじめ、ベルリン・フィル・メディアのローベルト・ツィンマーマン他の各氏が登壇。

●今回のベートーヴェン交響曲ツィクルスについて。ラトル「子供の頃に親が買ってくれた本に、『指揮者とはとても単純な人間である。彼らはワーグナーの『指環』全曲とベートーヴェンの交響曲全集を作りたがる』と書いてあった(笑)。ベートーヴェンの交響曲はすべての音楽家たちにとって中心的な存在であり、全曲ツィクルスはどんな指揮者とオーケストラにとっても大切なもの。ベートーヴェンの交響曲を演奏することは究極の旅だと思う。やっと山頂に着いたと思った頃に、もっと高くまで山が続いていることに気づく。終わりがない。サミュエル・ベケットの言葉を借りましょう。『やってみたら失敗した。構わない、もう一度やればいい。今度はもっとうまく失敗できる』。私はその単純な人間として、ベートーヴェンの交響曲全曲に取り組む。今回の試みが忘れられないものになることを願っている。そしてツィクルスの最終ステージを、すばらしいホールがあり、すばらしい聴衆がいる東京で迎えることができて心から喜んでいる」

●また、自主レーベルからパッケージで発売されている「ベートーヴェン/交響曲全集」や、デジタル・コンサート・ホールについての案内もあった。「ベートーヴェン/交響曲全集」はこれまでの同レーベルの商品と同様、Blu-ray AudioとBlu-ray Video、CD、ハイレゾ音源のダウンロード・コード他がセットになったもので、ボーナス映像としてドキュメンタリー 「ベートーヴェンと生きる」 (2015年ベルリンでのベートーヴェン・ツィクルスの舞台裏) とインタビュー 「ラトル、ベートーヴェンの交響曲を語る」が付いてくる。美しいパッケージで所有する喜びを追求しているのも同様。

●また、自主レーベルからパッケージで発売されている「ベートーヴェン/交響曲全集」や、デジタル・コンサート・ホールについての案内もあった。「ベートーヴェン/交響曲全集」はこれまでの同レーベルの商品と同様、Blu-ray AudioとBlu-ray Video、CD、ハイレゾ音源のダウンロード・コード他がセットになったもので、ボーナス映像としてドキュメンタリー 「ベートーヴェンと生きる」 (2015年ベルリンでのベートーヴェン・ツィクルスの舞台裏) とインタビュー 「ラトル、ベートーヴェンの交響曲を語る」が付いてくる。美しいパッケージで所有する喜びを追求しているのも同様。

●会見の後、取材陣は二手に分かれることになり、希望によりベルリン・フィル団員によるアウトリーチ活動の取材に向かうか(NHKのニュースはこちら)、全集のボーナス映像にあるドキュメンタリー「ベートーヴェンと生きる」を見るかを選択することに。アウトリーチまで取材する時間的余裕はなかったので、ドキュメンタリーを見せてもらう。ラトルや楽団員のコメント、断片的なリハーサル映像など、なかなかおもしろい。ディテールへのこだわりに感嘆する。

冨田勲逝去

●5月5日、冨田勲逝去。84歳。

●「新日本紀行」「きょうの料理」「ジャングル大帝」等、名曲は数多いが、自分にとってはなんといってもクラシックの名曲をシンセサイザーで再創造した音楽家だった。特に好きだった曲をいくつか思い出してみる。

●まずは「惑星」。ホルストの原曲よりもこちらを先に知った。というか、自分が初めて購入したLPレコードがこれだった。70年代風のまばゆい未来といったイメージ。しかし今聴くと、いろんなディテールをすっかり忘れていたのに気づく。「火星」の前に独自のイントロダクションが付いていて「木星」の有名なメロディが出てきたり、ロケットのカウントダウンのシーンが挿入されていたりする(原曲とちがい、これは完全に宇宙旅行のイメージ。時代背景的にもそうなるのは必至)。天王星と海王星がひとまとめになっているのも忘れてた(ジャケットはオリジナルのほうがいいのだが、ダウンロード販売されているのは近年発売されたULTIMATE EDITIONのみ。こういうときうっかりCDにリンクすると品薄で変なプレミアムが付いてるから、ダウンロードのほうにリンクする)。

●まずは「惑星」。ホルストの原曲よりもこちらを先に知った。というか、自分が初めて購入したLPレコードがこれだった。70年代風のまばゆい未来といったイメージ。しかし今聴くと、いろんなディテールをすっかり忘れていたのに気づく。「火星」の前に独自のイントロダクションが付いていて「木星」の有名なメロディが出てきたり、ロケットのカウントダウンのシーンが挿入されていたりする(原曲とちがい、これは完全に宇宙旅行のイメージ。時代背景的にもそうなるのは必至)。天王星と海王星がひとまとめになっているのも忘れてた(ジャケットはオリジナルのほうがいいのだが、ダウンロード販売されているのは近年発売されたULTIMATE EDITIONのみ。こういうときうっかりCDにリンクすると品薄で変なプレミアムが付いてるから、ダウンロードのほうにリンクする)。

●それから「月の光」だと、ドビュッシーのベルガマスク組曲の「パスピエ」。今聴いてもカッコいいし、この音色しかないと思えてしまう。「ゴリウォーグのケークウォーク」で「パピプペおやじ」が大活躍するのも楽しい。「月の光」だったかな、以前、あるレコード雑誌に「どんなピアニストが弾いた演奏でもこれよりマシ」みたいなことが書かれてたのを読んで、ムッとした記憶あり。

●あと、局所的なんだけど、ラヴェル「ダフニスとクロエ」の冒頭にも魅了された。これも原曲より先に聴いたんだけど、あまりに印象が強烈で、その後ラヴェルを聴いたときに「なんだか物足りないオーケストレーションだな」と倒錯的な違和感を感じたほど。あのなにかが湧きあがって覚醒する感じはすごいと思った。

LFJ2016を振り返る~嵐の音楽

●お祭りって終わってしまうとあっという間に記憶の彼方に去ってゆくもの。まだ記憶に残っているうちに書き留めておく。

●「ナチュール 自然と音楽」というとてつもない大きなテーマのなかで、選択的に足を運んだのは「嵐」の音楽。5月3日、ベートーヴェン「田園」の元ネタとして知られるクネヒトの「自然の音楽的描写」へ。演奏はリオ・クォクマン指揮シンフォニア・ヴァルソヴィア。LFJ公式本「ナチュール 自然と音楽」(エマニュエル・レベル著)によれば、ベートーヴェンの「田園」以外にも当時60作以上の「田園交響曲」が書かれていたが、田舎の場面に嵐のシーンを挿入した作品はまれで、その貴重な例のひとつがこのクネヒト作品(ほかにシュターミツも)。全5楽章で各楽章には詳細な標題が添えられている。たとえば第1楽章は「美しい田舎。太陽は光り輝き、風は穏やかに舞い、谷間では小川が流れ、鳥たちがさえずり……」。第2楽章で早くも雷鳴がとどろき、第3楽章では「嵐のなかで、風は荒々しくうなる……」。そのうち嵐は止んで、第5楽章は「喜びに満ちた自然が天に向かって声を弾ませ、甘美で心地よい歌によって、創造主に深い感謝を捧げる」と来たもんだ。やってくれたな、ベートーヴェン。そう思うじゃないすか。

●ところが曲を聴いてみると、これがもう拍子抜けするほど平板で、生温い。なるほどこれでは忘れ去られてもしょうがないか。ベートーヴェンが「絵画的描写よりも感情の表出」を目指したのに対して、クネヒトは描写に留まっている……といいたいところだが、その描写性ですらベートーヴェンに遠く及ばない。30分近い交響曲で、曲を前へ前へと進める原動力、聴く人に「次はどうなるの、それからそれから?」と小説のページを先にめくらせるように関心を持続させる力というのが、どれだけ稀有なものかを痛感する。ていうか、どんだけスゴいのよ、ベートーヴェン。やっぱりアイディアって思いつくことより、形にするほうがはるかに大変。いいアイディアは決して先駆的凡才に独占させてはいけない。

●もっともこの曲、録音でよければ各種音楽配信サービスでクリックするだけで簡単に聴けるわけで、なにもLFJまで待たなくてもよかったんだけど、わざわざこの日のために録音を聴かずにがまんしたのであった(禁ネタバレ的な意味で)。

●それからもうひとつ完全に未知の曲だったのが、やはり5月5日のフィールドのピアノ協奏曲第5番「嵐のなかの火事」。エル=バシャが独奏で、これもリオ・クォクマン指揮シンフォニア・ヴァルソヴィアの演奏。フィールドといえばショパンに先行する「ノクターン」の創始者として知られるが、こんな曲があったなんて。で、曲名が「嵐のなかの火事」だ。地震雷火事オヤジ級の猛烈な曲を予想していたら、これが肩透かしで、サロン的なムードのなかでくりひろげられるお上品な火事。嵐も火事もこんなに他人事みたいな様子で大丈夫なのだろうか。両肩をつかんで「お前さん、しっかりしろ、燃えてるよっ!」と言ってやりたくなる。

●あとは5月4日のそのものずばりの嵐プロで、シベリウスの劇音楽「テンペスト」序曲(ホントに嵐の描写だけで終わってしまう)、チャイコフスキーの交響幻想曲「テンペスト」、フィビヒの交響詩「嵐」をドミトリー・リス指揮ウラル・フィルの演奏で。フィビヒの「嵐」は初めて聴いたけど、かなりスメタナ風味で、特に終結部のところは「モルダウ」っぽい。こういうプログラムはかなり好き。

●「嵐」だけで、初めての曲をたくさん聴けた。楽しい。

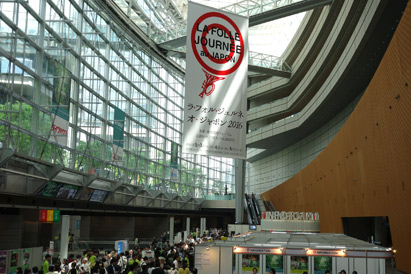

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016記者懇談会

●ラ・フォル・ジュルネも閉幕。今年は「ナチュール 自然と音楽」というテーマで、プログラムに工夫が凝らされていて非常におもしろかった。個別の公演内容についてはまた改めて振り返ることとして、最終日午後に開かれた記者懇談会の模様を。

●5月5日正午時点の暫定値だが、来場者数は36万6千人でほぼ昨年並み。チケット販売数は126公演で約11万2千枚。こちらは公演数自体が昨年より減っていることもあって昨年比では少なめ。有料チケット総数全体に対する販売率は73.3%。まだ正午時点の数字なので、最終的にはここから一段積みあがるはず。

●ルネ・マルタンさん「今年もとてもいい印象を受けた。メシアンの『鳥のカタログ』や武満、細川などさまざまなプログラムが実現したが、最初にLFJをスタートしたときにはこんなプログラムを組める日が来るとは思いもしなかった。お客さまとLFJの間に信頼関係が築かれていると感じる」。

●来年のテーマは「ダンス」。マルタンさんのいうには「ダンサーのいないダンス」。つまり舞曲(舞台上にダンサーがひとりかふたり登場するような公演はあり)。バロック期の舞曲や、バレエ音楽、舞曲由来の楽章を持った協奏曲や室内楽曲等々。ネタはいくらでもありそう。「たとえばパッサカリアをテーマにして、ビーバー、クープラン、ムッファト、さらにはレーガー、ブリテン、ショスタコーヴィチ、タン・ドゥンなど。あるいはハバネラをテーマにカルメンやシャブリエ、サン=サーンスなども」(マルタンさん)。

●今年、「0歳からのコンサート」が最終日朝の一公演しかなかった。例年3公演あったものが1公演になってしまったわけだが、この点についての意図を尋ねたところ、「集客面が理由。これまで3公演あって客席が埋まっていなかった。また今年は日比谷野音もあったので。ただし、来年はまた増やす可能性もある」(東京国際フォーラム)。またファミリー向けの企画について「LFJは子供たちを大切に考えている。来年のテーマはダンスなので、子供向けの企画が組みやすいと思う」(ルネ・マルタン)。日比谷野音については「今年はナチュールというテーマだったので野音を使った。初めての経験で課題も見えた。来年どうするかはまだ白紙」(東京国際フォーラム)。今年は幸い好天に恵まれたが、雨天だった場合の対応が難しい模様。

-----------

●音楽祭全体の模様については公式レポート・ブログもご笑覧ください。この公式レポート・ブログは数名のチームを組んで作っている。スタートから11年間にわたって関わらせていただいたが、ワタシは今回で勇退。初代隊長はオヤマダさんで、途中からワタシが隊長を引き継いだものだが、そろそろ年齢的に似つかわしくない感じになってきたので新陳代謝を促す次第。超優秀な若い仲間たちに奇跡のように恵まれて、このブログ隊には楽しい思い出しかない。関係者のみなさまに深く感謝。LFJに対しては引き続きプレスのひとりとして積極的に参加していきたいと思っている。

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016開催中

●今年もラ・フォル・ジュルネが開幕。東京国際フォーラムで「ナチュール ~ 自然と音楽」をテーマに開催中。

●音楽祭の模様は公式レポート・ブログ(公式サイト内ホットトピックス欄)をご覧ください!

レナード・スラットキン指揮N響のバーンスタイン&マーラー

●28日はレナード・スラットキン指揮N響へ(サントリーホール)。前半がバーンスタイン作曲の「キャンディード」序曲、「オン・ザ・タウン」から「3つのダンス・エピソード」、「ウェスト・サイド・ストーリー」から「シンフォニック・ダンス」、後半はマーラーの交響曲第4番(ソプラノ:安井陽子)というプログラム。前後半でがらりと雰囲気が変わるが、マーラーが指揮者バーンスタインにとって重要なレパートリーであったことを思えば、筋は通っている。そういえばスラットキンもレナードだった。

●前半のバーンスタイン作品が圧巻。N響のブラス・セクションがこれだけ明るくのびやかなサウンドを聴かせてくれるとは。強力。オーケストラ全体の鳴りっぷりもよく爽快。客演指揮者でカラーがこれだけがらりと変わるあたりに、以前と比べオーケストラのフレキシビリティが一段と高まってきていると実感する。

●「シンフォニック・ダンス」の「マンボ!」の掛け声では、スラットキンが果敢に客席に向かって発声を求めた。が、ここはN響定期。ほとんどだれも反応しない。2回目にもう一度スラットキンはさらにはっきりと客席に向かって「マンボ!」を求める。やっぱり反応しない。ごめん、ワタシも「マンボ!」って叫べなかった。反省する。なんだろ、これがサマーコンサートとかファミリーコンサートみたいなのだったら言えたかもしれないんだけど、定期だと出ない。ホント、すまない、金縛りになってしまって。罰として家に帰ってから大声で練習する。「ウ~~~~~~、マンボ!!」(←それ違うし)。

●明日3日から東京はラ・フォル・ジュルネ。三日間、会場に詰めてます。東京国際フォーラムへGO!