●先日、アメリカのコーネル大学の研究で、全米でゾンビ禍が発生した場合、ゾンビがそのように広がるかをシミュレーションしたところ、最適な避難場所は北ロッキー山脈だという結論に達したという記事を読んだ(もしもゾンビが大量発生したらどうする?疫学的に正しい安全な避難場所を割り出した研究)。ニューヨークでゾンビが発生した場合、ヤツらが田舎に到達するまでに数週間、北部の山間部なら数か月の時間的猶予があるという。人口密度の高い大都市部ではあっという間に伝染するが、案外と田舎への到達は時間がかかる。ゾンビ禍においては、空気感染や他の動物を媒介とした感染が起きない。人と人との直接的な接触があって初めて感染が起きる。だから感染速度は人口密度に著しく依存するわけだ。当連載では早くから、「人口密度が非常に低く、なおかつ自然環境が過酷ではない」という理由で、低山が避難場所に最適ではないかと指摘してきたが、シミュレーションでもやはり似たような結論に達したことになる。もちろん、山がいいと言っても、いざというときにそこまでどうやって移動するのかという難問は残るわけだが。

●すでに完結したコミック「アイ・アム・ア・ヒーロー」(花沢健吾著著)では、終盤でゾンビ(このストーリーではZQNと呼ばれる)たちが次の形態へと向かって変貌していく様子が描かれていた。で、最後はどうなったのか。主人公である鈴木英雄は東京都心でひとり生き残る。ほかに重要なサブストーリーがあるのだが、都心部においては人もゾンビもいない孤独な環境で、主人公が生存している。その光景は映画「アイ・アム・レジェンド」で描かれたニューヨークにそっくり。で、そもそも題名が示す通り「アイ・アム・ア・ヒーロー」は「アイ・アム・レジェンド」へのオマージュだったことに気づく。この最終シーンは連載開始時から考えてあったのかも。ただし、これは単にウィル・スミス主演の映画に捧げたものではないはず。おそらく、その原作であるリチャード・マシスン著「アイ・アム・レジェンド」(旧題「地球最後の男」)へのオマージュと考えるべきなんだと思う。なぜならマシスンの小説はあらゆる「ゾンビ」もののルーツといえるので。この小説では災厄はゾンビではなく吸血鬼によってもたらされるのだが、噛みつくことで人から人へと吸血鬼性が感染していくのは同じ。つまり、ゾンビのご先祖様は吸血鬼ということになる。

●すでに完結したコミック「アイ・アム・ア・ヒーロー」(花沢健吾著著)では、終盤でゾンビ(このストーリーではZQNと呼ばれる)たちが次の形態へと向かって変貌していく様子が描かれていた。で、最後はどうなったのか。主人公である鈴木英雄は東京都心でひとり生き残る。ほかに重要なサブストーリーがあるのだが、都心部においては人もゾンビもいない孤独な環境で、主人公が生存している。その光景は映画「アイ・アム・レジェンド」で描かれたニューヨークにそっくり。で、そもそも題名が示す通り「アイ・アム・ア・ヒーロー」は「アイ・アム・レジェンド」へのオマージュだったことに気づく。この最終シーンは連載開始時から考えてあったのかも。ただし、これは単にウィル・スミス主演の映画に捧げたものではないはず。おそらく、その原作であるリチャード・マシスン著「アイ・アム・レジェンド」(旧題「地球最後の男」)へのオマージュと考えるべきなんだと思う。なぜならマシスンの小説はあらゆる「ゾンビ」もののルーツといえるので。この小説では災厄はゾンビではなく吸血鬼によってもたらされるのだが、噛みつくことで人から人へと吸血鬼性が感染していくのは同じ。つまり、ゾンビのご先祖様は吸血鬼ということになる。

2019年7月アーカイブ

ゾンビとわたし その39:山、そして「アイ・アム・ア・ヒーロー」最終巻

フェスタサマーミューザ2019 ~ アラン・ギルバート指揮東京都交響楽団

●29日、またもミューザ川崎へ。フェスタサマーミューザ2019のアラン・ギルバート指揮東京都交響楽団によるイタリアつながりプログラム。前半がヴォルフの「イタリア風セレナーデ」(管弦楽版)、レスピーギの「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲、後半がレスピーギの交響詩「ローマの噴水」と「ローマの松」。アラン・ギルバートと都響のコンビ、以前にも感じたけど、明快で華やか、清涼感がある。とてもうまい。ヴォルフ作品はマックス・レーガーの編曲で、ヴィオラ・ソロ(鈴木学)が活躍してほとんど協奏曲風。さらにはチェロのソロも。レスピーギの「リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲」は進化の袋小路に迷い込んだような豊麗な20世紀古楽。よく鳴るエモーショナルなレスピーギで、一瞬ブラームスやチャイコフスキーを連想するほど。

●後半はカラフルな音の饗宴。「ローマの噴水」も「ローマの松」も一大スペクタクル。「松」はバンダが見当たらないのでどこにいるのかなと思ったら、二階奥両脇に陣取っていて、これはものすごいサラウンド効果。大音響なんだけど、それでも音が澄明なのがすごい。猛暑を吹き飛ばしてくれるような爽快さ。アンコールなし、やや早めの終演で、密度が濃かったのも吉。

●レスピーギの「リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲」、久しぶりに聴いたけど、第3曲の「シチリアーナ」はかつてのNHK-FMの番組でエンディングテーマとして使われていた曲とあって、強烈なノスタルジーを喚起する。まだレコードなんて高価でめったに買えない頃は、主にラジオ放送のエアチェック(死語)で曲と出会っていたわけで、その点では当時も今も音楽への入り口は「ストリーム配信」にあるともいえる。電波かネットか、オンデマンドかどうかが違うだけで。

フェスタサマーミューザ2019 ~ ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のオープニングコンサート

●今年もいよいよフェスタサマーミューザ2019が開幕。ミューザ川崎に首都圏のオーケストラが次々と登場する。開幕公演はホスト・オーケストラの東京交響楽団で、指揮は音楽監督ジョナサン・ノット。なんと、バリー・グレイの「ザ・ベスト・オブ・サンダーバード」、リゲティのピアノ協奏曲(タマラ・ステファノヴィッチ)、ベートーヴェンの交響曲第1番というプログラム。幅広い層の聴衆が足を運ぶ夏の音楽祭としてはかなり大胆なプログラムだが、客席は盛況。まさか「サンダーバード」とリゲティが結びつくとは!

●が、これは伏線があったと思う。前回聴いた定期演奏会が、リゲティのレクイエムを中心とした映画「2001年宇宙の旅」に対する密かなオマージュになっていたことを考えれば、これに「サンダーバード」が続いたって不思議はない。「2001年宇宙の旅」と「サンダーバード」は、それぞれ60年代イギリスを代表する特撮映画と特撮テレビ番組なのだから。ノットは少年時代に「サンダーバード」に夢中になっていたそうで、自らの選曲によるスペシャル・セレクション。ノリノリの指揮で本当に楽しそう。「サンダーバード」は日本のワタシたちの世代にとっても懐かしい。テレビもさることながら、特におもちゃが。赤い3号が好きだった……。オーボエが入らない編成なので(サックスが入る)、クラリネットのチューニングでスタート。おなじみ、ファイブー、フォー、スリー、ツー、ワンのカウントダウンが熱い。フルオーケストラの演奏で聴く「サンダーバード」はひたすらゴージャス。リゲティのピアノ協奏曲ではタマラ・ステファノヴィッチがソロを務めた。譜めくりあり、譜面台に紙束がごそっと置かれる感じ。曲はくらくらと眩暈がするような複雑度で、同時に複数の人が一斉に早口言葉をしゃべりだすかのよう。痛快な錯綜。小編成の管弦楽のなかで、ひとり打楽器奏者はおびただしい数の楽器とともに一角を陣取って、猛烈に忙しそうに多種多様な楽器を操る。もうひとりの主役。

●休憩後はベートーヴェンの交響曲第1番。毎回、このコンビのベートーヴェンは鮮烈。語り口が豊か。第2楽章は少しオペラ風というか、シェーナとアリア調というか。終楽章の序奏はいかにも芝居がかった感じで語りかけるような「前口上」で、どこか即興風。決して作品規模を超えるような大きな音楽ではなかったが、スリリングなベートーヴェン。客席は大喝采。笑顔を見せるノット。ゆっくり両足を順に踏み鳴らすようなポーズは、もしかしてサンダーバードの人形のマネなのか。こんなに指揮者が楽しそうな公演もめったにないが、客席も負けずと楽しんでいた。拍手が止まず、ノットのソロ・カーテンコールに。客席に若者多数。

佐渡裕&兵庫県立芸術文化センターのバーンスタイン「オン・ザ・タウン」

●25日は東京文化会館で兵庫県立芸術文化センターによる佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2019、ミュージカル「オン・ザ・タウン」。1944年、レナード・バーンスタイン26歳の年の作品。これを兵庫県立芸術文化センターでは8公演(!)、続いて東京で4公演を行なう。相変わらず驚異的な集客力で脱帽するしか。演出はアントニー・マクドナルド。このシリーズではブリテン「夏の夜の夢」も演出した人。キャストはロンドンでオーディションを行ない、1000通以上の応募があったとか。ミュージカルに関してはワタシは門外漢なんだけど、歌もダンスもみんなハイレベルで鮮やか。次々と登場するダンスシーンの楽しさは、オペラにはない開放感をもたらしてくれる。スマートかつレトロで、シャレた舞台。ピットに入るのはもちろんPACオケこと兵庫県立芸術文化センター管弦楽団。ゲスト・コンサートマスターにベルリン・ドイツ交響楽団のコンサートマスター、ベルンハルト・ハルトークを招くなど、要所に強力ゲストを迎えつつ、若いプレーヤーたちが一体となってキレのあるサウンドを披露してくれた。

●25日は東京文化会館で兵庫県立芸術文化センターによる佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2019、ミュージカル「オン・ザ・タウン」。1944年、レナード・バーンスタイン26歳の年の作品。これを兵庫県立芸術文化センターでは8公演(!)、続いて東京で4公演を行なう。相変わらず驚異的な集客力で脱帽するしか。演出はアントニー・マクドナルド。このシリーズではブリテン「夏の夜の夢」も演出した人。キャストはロンドンでオーディションを行ない、1000通以上の応募があったとか。ミュージカルに関してはワタシは門外漢なんだけど、歌もダンスもみんなハイレベルで鮮やか。次々と登場するダンスシーンの楽しさは、オペラにはない開放感をもたらしてくれる。スマートかつレトロで、シャレた舞台。ピットに入るのはもちろんPACオケこと兵庫県立芸術文化センター管弦楽団。ゲスト・コンサートマスターにベルリン・ドイツ交響楽団のコンサートマスター、ベルンハルト・ハルトークを招くなど、要所に強力ゲストを迎えつつ、若いプレーヤーたちが一体となってキレのあるサウンドを披露してくれた。

●「オン・ザ・タウン」の舞台はニューヨーク。3人の水兵が24時間かぎりの休暇をもらって、上陸するところから話が始まる。24時間でニューヨークをぜんぶ見てやろう、女の子とデートしよう! ウキウキとした期待感から、3人のハチャメチャな恋の騒動が描かれる。「オン・ザ・タウン」は純然たるミュージカルだけど、一日の出来事をコミカルに描くという点で、オペラ・ブッファの伝統にのっとっている。後の「ウェスト・サイド・ストーリー」や「キャンディード」に比べれば軽めの作品とはいえ、明るく楽しい音楽の合間にもピリッと来るような風刺や辛辣なギャグなどもあって、なんともおかしい。特にいいなと思ったのは、クレアの婚約者であるピトキン判事の「なんでもわかってるよ」病の描き方。いやー、なかなか痛いところを突いている。クレアのインテリをこじらせて病的に本能的という人物造形にも爆笑。でも、本質的にはこれは若者のための作品なんすよね。もっとも胸を打つのはゲイビーのアリア(って言わないのか)。ずっと自分が自分じゃないだれかだったらいいのにと思って生きてきたけど、(アイヴィと出会えて)今こそ自分が自分でよかったと思える、っていう歌。泣ける。

●「オン・ザ・タウン」は幕切れが秀逸。3人の水兵たちが帰艦する場面で、入れ違いで別の三人組が休暇を得て飛び出してくるところで、ハッとさせられる。終わりが始まりにつながっている。彼らは兵士なんすよね。恋の騒動は一日限りで、彼らにとっての日常は軍務。うっすらと戦争の影が感じられて、これって同じバーンスタインの交響曲第2番「不安の時代」とよく似たトーンがあるなと思った。戦時における個人の孤独をそれぞれ反対の側から描いている。

大野和士指揮バルセロナ交響楽団の「第九」+吉田兄弟の三味線協奏曲

●24日はオーチャードホールで大野和士指揮バルセロナ交響楽団。「トゥーランドット」でピットに入っていたバルセロナ交響楽団がベートーヴェン「第九」を演奏する。さらに三味線の吉田兄弟をソリストに迎えて、バルセロナの若い作曲家ファビア・サントコフスキーの2つの三味線とオーケストラのための協奏曲「カザルス讃&二重の影の歌」を日本初演。カタルーニャの大音楽家カザルスと彼が広めたカタルーニャ民謡「鳥の歌」を軸とした、日本とカタルーニャの結びつきから生まれたのがこの日のプログラム。開演前にマエストロのトークがあって、新作への「鳥の歌」の引用のことや、カザルス指揮バルセロナ交響楽団による「第九」の逸話など紹介あり。なぜかプログラムノートにファビア・サントコフスキーのプロフィールが見当たらないのだが、2015年度武満徹作曲賞(サーリアホが審査員の年)の第2位だった人。タイトルにある「二重の影の歌」は谷崎潤一郎の著作に由来するそう(どれ?)。作品は真摯なもので、オーケストラが特殊奏法を駆使しながら、風の音など自然の光景を連想させつつ、三味線が繊細に絡み合う。長さがある割には静的な部分が続くので、聴きやすいとはいえないかな。三味線のカデンツァ部分でがぜん盛り上がる。三味線とオーケストラという異質な組合せの割には、衝突感がなく、なにか手際がよすぎる気も。ソリスト・アンコールは津軽三味線スタイルの「鳥の歌」でこれは鮮やか。三味線はPAあり。音量かなり大。

●バルセロナ交響楽団にとって「第九」はカザルスゆかりの曲なので、意外にも毎シーズン一回演奏しているのだとか。来日オーケストラ、しかも非ドイツ語圏のオーケストラによる「第九」を聴く機会はめったにない。冒頭を少し聴いただけでも、日本のオーケストラの聴きなじんだ「第九」とは色が違う。日頃、在京オーケストラもそれぞれ特徴的だと思っているわけだけど、こうしてバルセロナのオーケストラを聴くと、文化の違いを感じる。重心は軽めで、音色は明るい。「第九」に期待する重厚さは乏しく、縦にがっしりと積み上げるのではなく、横にさらさらと流れていくような「第九」。正直なところ、この日の演奏は安定感をかなり欠いて本領発揮とはいかなかったと思うが、柔らかくしなやかな第3楽章は新鮮。第4楽章で声楽陣が入ってからは格段に引きしまった。独唱陣は妻屋秀和のバス、デヴィッド・ポメロイのテノール、加納悦子のメゾ・ソプラノ、ジェニファー・ウィルソンのソプラノ。東京オペラシンガーズが入魂の合唱。合唱のクォリティの高さのおかげでクライマックスは壮麗。客席の反応は思ったよりもおとなしめ。

高崎市美術館 「3は魔法の数字 three is a magic number 14」

●23日は新幹線に乗って高崎へ。9月にオープンする高崎芸術劇場の取材だったのだが(記事は「ぶらあぼ」に掲載)、ついでに高崎市美術館に寄ってみたら、これが思いのほか楽しかった。現在の展示はアートユニットthreeによる「3は魔法の数字 three is a magic number 14」展。

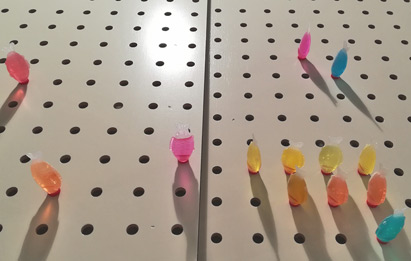

●いきなり並んでいる色水入りのポンプと「しょうゆ差しのつくりかた」。魚型のしょうゆ差しにポンプの色水を入れるように求めてくる。えっ、これって自分で入れるの?

●そばに大量の魚型しょうゆ差しが並んでいる。こんなに大量の魚型しょうゆ差しを見るのは初めてで新鮮だ。

●こちらはキャップだ。ごく普通の赤いキャップ。こんなに大量の魚型しょうゆ差しのキャップを見るのは初めてで新鮮だ。

●そして入れてみた。ふだん、しょうゆを出すことはあっても、入れることはない。うまく入るのか心配だったが、初めてでもできた。手は少々汚れるが、そばに手拭きも置いてある親切仕様。色はピンクを選んだ。

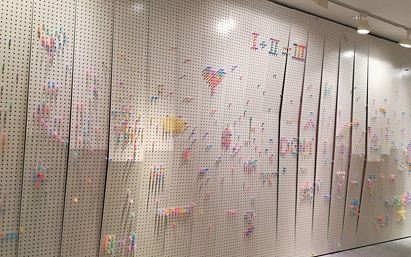

●で、ここからが展示室。壁面のボードの好きな場所に自分のしょうゆ差しをさす。どの程度最初からさしてあって、どの程度来場者がさしたのかは知らないが、なんとなく柄になっている。

●ここにマイしょうゆ差しをさしてみた。魚の群れに入ってはみたが、わずかにほかの魚と距離を置いて遠慮がちなマイしょうゆ差し。お前の名をスイミーと名付けたい。

●壁面全体はこんな感じ。かなりファンシーな雰囲気になっている。文字とかハート模様とかも見えるが、あれはだれがさしたんだろう。ほかにはインスタグラムにあげた高崎ならではの大量のだるま展示、アニメやゲームなどのキャラクターのフィギュアを素材に成形した直方体の展示物など、小ぢんまりとした美術館ながら見ごたえあり。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のシュトラウス、リゲティ、タリス

●21日はミューザ川崎でジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。毎回趣向を凝らしたプログラムを用意してくれるジョナサン・ノットと東響だが、今回は最強に凝ったプログラム。なんと、ヨハン・シュトラウス2世の「芸術家の生涯」、リゲティのレクイエム(ソプラノ:サラ・ウェゲナー、メゾソプラノ:ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー)、タリスの「スペム・イン・アリウム」(40声のモテット)、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「死と変容」。リゲティとタリスの難曲を見事に歌い切った東響コーラスは、ほとんど主役級の大活躍。両シュトラウスが同一プログラムに並ぶのも珍しい。ひとまずプログラム全体の大きなテーマとしては「生と死」。同じものでも背景が違うとぜんぜん別にものに見えるという現象はよくある。後にリゲティが控えていると思って聴く一曲目の「芸術家の生涯」は、なんだかただならぬ雰囲気で、優雅なワルツにはとても思えない。リゲティの「レクイエム」はこの日の白眉。生で聴くと、こんな編成の曲だったんだ……と実感できるのが吉。複雑なポリフォニーから浮かび上がる叫び。しかし自分はこれを死者のためのミサ曲だとして受けとれない。連想させるのはずばり、月面。もはやキューブリックの映画「2001年宇宙の旅」とこの曲を切り離して聴くことなどできない。

●後半はタリスで始まるが、ステージ上には最後の「死と変容」に備えてオーケストラが陣取っている。合唱は前半と同じく2P席側の客席にいて、高い位置から歌う。降り注ぐ声の文様。豊麗な音響体が波打つ。もしかして、そのまま続けて「死と変容」を演奏するのかなとも思ったが、そうはならず。「死と変容」の中二病感が好きでたまらないのだが、このシリアスな流れで聴くと、いくぶん唐突な感じもする。

●が、これは納得の選曲。このプログラム全体が映画「2001年宇宙の旅」へのオマージュになっているとしか思えなかった。つまりリゲティの「レクイエム」はそのものずばりだが、あとの両シュトラウスが少しずつずらしてある。オープニングの「ツァラトゥストラはかく語りき」は「死と変容」に、続く宇宙船の場面の「美しく青きドナウ」は「芸術家の生涯」に対応する。というと、あの映画にはリゲティの「ルクス・エテルナ」と「アトモスフェール」も出てきただろうとなるわけだが、そちらがタリスの「スペム・イン・アリウム」に変換されたと見ればきれいに収まる。実際、当日配布プログラムのインタビューで、ノットはタリス作品を「パワフルで、複雑な対位法からなる作品。部分的に、リゲティのミクロポリフォニーのようにも感じられます」と形容していて、これはヒントなのかなと思った。それに「2001年宇宙の旅」はノット母国のイギリス映画なんだし!

●キューブリックとアーサー・C・クラークが創作した「2001年宇宙の旅」のテーマは、知的生命体の進化。猿人が人類となり、人類がスターチャイルドとなって、進化の階梯をのぼる。サブプロットとして、コンピュータHALが人間的感情を獲得するのも進化の一側面ともいえる。そう思うと、プログラムの最後に置かれた「死と変容」は、ボーマン船長が超越的な存在に姿を変容する様子にぴたりと重なる。

リュカ・ドゥバルグ トッパンホール/異才たちのピアニズム7

●20日はトッパンホールでリュカ・ドゥバルグのピアノ・リサイタル。前半はスカルラッティのソナタ集。ヘ長調K6、ヘ長調K438、イ長調K404、ホ長調K206、ホ長調K531、嬰へ短調K447、ロ短調K27、ト長調K14、変ホ長調K253、ハ短調K115(当初4曲目に置かれていたイ長調K405を本人希望で割愛)。ソニーの最新アルバムもスカルラッティのソナタ集で、そちらはCD4枚組もの分量があるのだとか。長身痩躯で遠目にも手の大きさ、指の長さが目につくドゥバルグ、ベースとなるタッチが力強い。筆圧が強く、かつキレのあるスカルラッティ。一曲完結のミクロコスモス的小品をこれだけ並べて、大きなストーリー性が感じられるかというと、やっぱり感じないのだが、後半に向けての長大なプロローグといった感も。後半はメトネルのピアノ・ソナタ第5番 ト短調とリストの「巡礼の年 第2年 イタリア」より「ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」。つまり、オール・ソナタといえばソナタ・プログラム。進むにつれてモノローグ風の没入度の高い音楽に。

●で、本領発揮だったのはアンコールに入った「第3部」。スカルラッティのソナタを2曲弾くといって、ソナタ イ長調K208と同イ長調K24。これが絶品。特にK208から香る奔放な官能性は本編では聴きとれなかったもの。こういった自由さをドゥバルグに期待していたのかも。テンポが遅すぎないのも吉。はなはだ簡潔な曲なのに、万華鏡のようにさまざまなニュアンスが生まれてくる。以前、全集を録音したスコット・ロスがインタビューでスカルラッティのソナタ全曲から一曲を選ぶとすればと尋ねられて、挙げていたのがこの曲だったと思う(まあ、きっとなんども尋ねられた質問だろうから、答えは毎回違っていたかもしれないけど)。ドゥバルグはこのソナタでAABBからなる各部に移る際、毎回軽い即興的なパッセージをさしはさんで弾いていた。K24も大胆で、途中でゆっくりした同音連打を挿入してぐっとテンポを落として瞑想的な楽想に移行し、また加速するのがカッコいい。その後、「なにかジャズを」といって、即興演奏を披露して、ぐっとリラックスしたムードに。さらにジャズ?をもう一曲。こちらはワタシは門外漢なんだけど、ファブリツィオ・ボッソの Round Midnight という曲なんだそう。これでおわりだろうと思ったら、最後にシューマンの「ウィーンの謝肉祭の道化芝居 幻想的情景」より第4曲 間奏曲。満ち足りた気分に。

定額制音楽ストリーミング・サービス 2019夏 Spotify、Naxos、Apple Music

●ときどき定点観測的に記している、クラシック音楽を聴くための定額制音楽ストリーミング・サービスについてのメモを。現状、ワタシが使っているものを使用頻度順に挙げると、Spotify、Naxos Music Library、Apple Music。ここ数年は、この三者が三強として落ち着いている。今の時点でのそれぞれの長所と短所を記しておこう。

●Spotifyは日本では後発ながら、だんだんこの世界のスタンダードになってきた。CM入りの無料版でユーザーを獲得している面もあるだろうが、メインで使うならもちろん有料版。有料といっても月額980円なので、CD一枚分にも満たない。主にWindows上で使っているが、アプリの動作が軽快なのが吉。この点でApple Musicを圧倒している。それに加えて、好ましく感じるのは、音楽を途中で止めるときにかすかにフェイドアウトして、「ふわっ」と止めてくれるところ。この「ふわっ」感はAppleにはない。ささやかな違いなのだが、配慮を感じる。最近はスマホからもSpotifyを使っている。PCを経由せずに、スマホからWi-Fiで直接オーディオプレーヤーにつなげて、音楽を流す。PCが起動していないときや、PCのない場所で使うのに便利。残念なところも挙げておくと、クラシックのニューリリースのコーナー。ここがApple Musicに比べると格段に点数が少ない。一部トラックしか聴けないタイトルが多いのにもがっかり。

●Apple Musicは、Windows用のiTunesアプリの質がいつになっても改善しない。なんどもバージョンアップしているのに、動作がもっさりしていて、バグなんじゃないかと思うような挙動もあって、ストレスがたまる。何年も前のバージョンがいちばんよかった……。それでも使い続けているのは、唯一、クラシックのニューリリースのコーナーのため(深い階層にあるが主に用があるのはここ。トップページ→ジャンル→クラシック→ニューアルバム すべて見る、とたどる)。掲載される新譜の点数がSpotifyよりずっと多い。また、Spotifyでは一部トラックしか聴けないのに、Apple Musicだと全トラックを聴けるということもしばしば。今やこの一点だけで、Apple Musicの利用価値があると言ってもいい感じ。月額はこちらも980円で、Spotifyと合わせてもCD一枚分。止める理由はない。

●Naxos Music Libraryは、あいかわらず便利で、よく使う。日本語で検索できるサービスは事実上ここだけ。SpotifyもAppleもレーベルから提供されるラフなメタデータを自分たちのフォーマットに流し込んでいるだけだが、Naxosはこれを逐一人力で日本語化してくれるし、曲名や演奏家名も統一表記にそろえられている。他サービスで、たとえばストラヴィンスキーの「春の祭典」が何種類あるかを検索してみようと思っても、なかなか難しいが(曲名はフランス語なのか英語なのか日本語なのか)、Naxosでは容易。日本語で検索すればいい。検索結果について、タイム順で並べ替えるなども可。検索能力では圧勝。ただし、トラックからトラックへ切れ目なく曲が続く場合は無音のギャップが発生する(SpotifyやAppleでは発生しない)。「春の祭典」で細かくトラックが切られていると大変なことになってしまう。鑑賞用以上に資料として必須という独自性の高いサービスになっている。

●その他はもう使っていない。Google Play Musicはしばらく前から使用を止めている。Amazon Music Unlimited(Prime Musicの上位バージョン)は未体験。Amazonプライム会員でないのなら、わざわざこれを選ぶ理由がないと思っているのだが、どうなんでしょ。国産の配信サービスは使ったことがない(もしあえて使う理由があるなら知りたい)。今後、試してみたいのはDeezer HiFi。ここはFLACでの配信なので、CD音質そのままというのが強みといえば強み。

映画「スパイダーマン:スパイダーバース」(ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン監督)

●もう映画館では二番館でしかやっていないと思うが、映画「スパイダーマン:スパイダーバース」(ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン監督)は衝撃的な作品だった。あまりの映像美に、見た後で軽く憂鬱になるほど。実写ではなく、CGアニメなんだけど、こういうのってなんていうのかな、3Dなんだけど、手書き風のタッチが加わっていて、ところどころ2Dでもあり、コミックの手法も生かされている。最初から最後まで、画面がとことんカッコいい。気が遠くなるほど手がかかっていて、クリエイター魂が爆発している。

●もう映画館では二番館でしかやっていないと思うが、映画「スパイダーマン:スパイダーバース」(ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン監督)は衝撃的な作品だった。あまりの映像美に、見た後で軽く憂鬱になるほど。実写ではなく、CGアニメなんだけど、こういうのってなんていうのかな、3Dなんだけど、手書き風のタッチが加わっていて、ところどころ2Dでもあり、コミックの手法も生かされている。最初から最後まで、画面がとことんカッコいい。気が遠くなるほど手がかかっていて、クリエイター魂が爆発している。

●しかもストーリーまで革新的。自己言及的という意味でポストモダン時代のスパイダーマンになっている。なにしろ、いきなりスパイダーマンが敵に倒されて、いなくなっちゃう。この話は多元宇宙ものになっていて、別の宇宙からわれわれのニューヨークに何人ものスパイダーマンがやってくる。お腹が出ている人生にくたびれた中年のピーター・パーカーだったり、ピーター・パーカーのガール・フレンドのグウェンがスパイダー化しているスパイダーグウェンだったり、日本のアニメ風絵柄の女子高生がロボを操るペニー・パーカーだったり、フィルム・ノワールの世界から飛び出してきたスパイダーマン・ノワールだったり、カートゥーン風の絵柄の子豚型スパイダーマンだったり。彼らと、このニューヨークで二代目スパイダーマンになろうとする主人公マイルスが、キング・ピンらの悪役に挑む。おかしすぎる。

●こんなに革新的な映像表現を実現しながらも、骨格は男の子の成長の物語、家族愛の物語という、万人向けエンタテインメントの定型を保っているところもスゴい。そこがもどかしいところでもあるんだけど、興行としても成功させようという気概が伝わってきて、やっぱりスゴい。

J1リーグ第19節 マリノスvs浦和レッズ ~ 幻のゴールの現実化

●その事件は、J1第19節、マリノスvs浦和レッズ戦で起きた。1点リードで迎えた後半14分、マリノスの遠藤渓太がワンツーから左サイドを突破して、ファーのポストにシュート、これにレッズのディフェンダーと仲川が反応、ボールはリフレクトしてゴールに収まった。あ、これはレッズのディフェンダーのオウンゴールかな? いや、でも仲川がゴールに押し込んだようにも見える。仲川はオフサイド・ポジションにいた。主審はゴールを宣言した。オウンゴールと判定したのだろうか。

●ところが、しばらくすると、主審はゴールを取り消した。インカムを通して協議の結果、オフサイドという判定になったよう。猛抗議するポステコグルー監督。うーん、やはりオウンゴールではなく、仲川のオフサイドであったか。最初、DAZNでリプレイを見ても判然としなかったが、別の角度からの映像を見た感じでは、仲川のオフサイドである上に、ハンドじゃないかという気もする。これがゴールと認められなくてもしょうがない。

●しかし! それからしばらくして、今度はやっぱりゴールを認めますという審判の判定が下された。は? こんどはレッズの選手や監督が猛抗議。そりゃそうだろう。審判は両チームの監督を呼んで、しばらく説明をした。なにを話していたのか、中継ではわからない。でも試合後のニュースによれば、こういうことだった模様。最初、主審はゴールを認めた。しかし、おそらく中継映像などをもとに、オウンゴールではなく、仲川が触っていたことが確認された。そこで、いったんはオフサイドに判定が変更された。しかし競技規則上、審判員は第三者からの情報をもとに判定を出すことは認められていない。だから、現実にはゴールではないことはわかっているが、ルール上、最初の判定を覆すことはできないのでやっぱりゴールにする、と。両監督は意外とあっさりと引き下がった。

●現実はゴールじゃないってみんな知ってるけど、公式な結果はゴール。なんというポストモダン風味。こういうことがあるから、VARを導入しろっていうのは一理ある。あの場面を肉眼で正しく判定しろなんて無理な話。しかし一方で現行のVARのかったるさと来たら、もう破壊的だ。VARのためにやたらPKが増えるのも困ったもの。求む、VARのバージョンアップ。

●で、試合はマリノスが3対1で勝利した。伝統的になぜか浦和相手には強い。マリノス側だけ書いておくと、GK:朴一圭-DF:広瀬陸斗、畠中槙之輔、チアゴ・マルチンス、ティーラトン-MF:喜田拓也、扇原貴宏(→大津祐樹)-仲川輝人、マルコス・ジュニオール(→三好康児)、遠藤渓太-FW:エジガル・ジュニオ(→李忠成)。ベルギーへと移った天野に代わって、扇原が先発した。レッズではマリノスから移籍した山中亮輔とマルティノスがともにベンチスタートで、モヤッとした気分になる。

オペラ夏の祭典「トゥーランドット」

●12日、東京文化会館で、オペラ夏の祭典2019-20 Japan ↔ Tokyo ↔ World「トゥーランドット」。大野和士の総合プロデュースのもと、東京文化会館と新国立劇場が初めて共同制作を行うという2年にわたるプロジェクト。今年がプッチーニの「トゥーランドット」、来年がワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」。この日が初日。本日時点で東京文化会館での3公演が終わり、これから新国立劇場で4公演、さらにびわ湖、札幌でも上演される。ダブルキャストで豪華歌手陣をそろえ、ピットにはなんと、大野和士が音楽監督を務めるバルセロナ交響楽団が入るという豪勢さ。演出はアレックス・オリエ。JR上野駅に着くとベルが「だれも寝てはならぬ」になっていて、駅の構内から雰囲気を盛りあげてくれる。

●どうやら意欲的な演出が披露されるらしいということで、事前にネタバレしないように情報を遮断して当日に臨んだ。ゲネプロを取材してそうな人、関係者の方々に幕間で会うたびに「どんな演出かまったく知らずに見てるので、ヒントもなにも言わないでください」と宣言しておく。でないと、ネタを当然知ってる前提で話しかけられたりするので。

●まず、音楽面については大変な充実ぶりで、すべてが高水準。なによりも聴きごたえがあったのは合唱(新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部、びわ湖ホール声楽アンサンブル)。このオペラの真の主役は合唱なんじゃないかと思うくらい、ドラマの進行の原動力となっていた。独唱陣でもっとも印象的だったのはリューの中村恵理。リューという役はこれまで自分にとって「オペラ三大イヤな女」のひとりで、見るたびに「そんな一方的な思い込みで勝手に死ぬなよっ!」と苦々しく思っていたのだが、初めてこの役に共感を覚えることができた。役柄と歌唱が同期している感、大。イレーネ・テオリンのトゥーランドットとテオドール・イリンカイのカラフも力強く、「命がけの謎々大会」に迫真性をもたらすことができる稀有なコンビ。バルセロナ交響楽団の音色は豊麗で、スペクタクルを堪能させてくれた。もともと「トゥーランドット」は耳で愉しむオペラという面が強いと思っているので(結末に合理性がないから)、本来ならこれだけでも大成功だったのかもしれない。

●が、アレックス・オリエの演出は賛否両論があるはず。最大の問題はラストシーン。まだ公演が続くので具体的には伏せるけど、「筋は通っているはずなのに説得力がない」というのが率直な感想。なるほど、理屈の上ではそうであっていいはずなんだけど、取ってつけたような印象が否めず。伏線が足りないんだろうか。あるいは音楽と起きている出来事に齟齬があるのが問題なのか。このオペラ、もともと話に無理があるのはたしかで、カラフがトゥーランドットを打ち破った、そしてリューが自己犠牲による愛を示した、そこでなぜトゥーランドットがカラフに対して真実の愛に目覚めるのかがさっぱりわからない。仮にリューの姿に愛の尊さを知ったとしても、カラフを愛する理由がない。カラフはトゥーランドットを一目見ただけであり、たんに失った権力の座に惹かれているだけの男。だから、演出家がいうように、このオペラはほかのプッチーニ作品と同様、ハッピーエンドで終わるはずがないっていうのはよくわかる。実際、通常の演出のようにふたりがめでたく結ばれたとしても、翌日から夫婦間で権力争いが起きることは目に見えている。だからそのあたりをなにかで暗示するのかな……と予想していたら、違ってた。

●舞台はずっと暗い。ゼッフィレッリ的な豪華絢爛さとは対照的で、この演出における北京にはいっさいの富が感じられない。強権的なディストピアがあるのみ。演出家は「ブレードランナー」に触発されたようなことを言っているが、あちらのアジア的近未来都市の混沌とも遠く、むしろ力が支配する「北斗の拳」の世界だと理解した。第1幕、処刑を見るために集まった民衆に対して、武装した覆面の兵士たちがずっと暴力をふるっているのだが、なぜ単なる野次馬たちを痛めつける必要があるのだろう。だって、なにも反抗していない弱者なんすよ……というあたりが「北斗の拳」。となるとケンシロウが決めゼリフで「お前はもう死んでいる」って言わなきゃいけないわけで、そうなるとケンシロウはだれなのか、カラフなのか、トゥーランドットなのか、というのが問題かなと(なんだそりゃ)。

●そのほかのメモ。冒頭にあった寸劇は、作品中で歌われる先祖のロウ・リン姫を描いているということでいいんだろうか。処刑後、背負い式のバキュームクリーナーで床の清掃をしている人がいる。充電式なんだろうか。舞台は水平方向よりも垂直方向に広がっている。権力の明示化なのか。なにかと位置エネルギー高めの舞台装置ではらはらする。

ヘンリク・ナナシ指揮読響のコダーイ&バルトーク他

●11日はサントリーホールでヘンリク・ナナシ指揮読響。ナナシはハンガリー出身の俊英。コダーイ「ガランタ舞曲」、サン=サーンスのピアノ協奏曲第5番「エジプト風」(リュカ・ドゥバルグ)、バルトークの管弦楽のための協奏曲というお国もの中心のプログラム。読響とは2018年3月に初共演する予定だったが、急病でキャンセルとなり、今回初登場。すでにベルリン・コーミッシェ・オーパー音楽総監督を務めるなど大活躍中。それにしても名前がナナシさん。インパクトがあるんだかないんだかよくわからないが、印象は鮮烈。ハンガリー出身のうえに肘を張った鋭角的な指揮ぶりとあって、ショルティを連想する人多数。

●コダーイの「ガランタ舞曲」もバルトークの管弦楽のための協奏曲も、張りつめたキレキレのサウンドで、辛口。特にバルトークは速めのテンポと熱量でぐいぐいとオーケストラを引っ張る。切れ味鋭い弦、管の名技性豊かなソロなど、読響のアンサンブルは聴きごたえあり。第1楽章のハープの「ジャカジャカ……」で強烈な音。第4楽章はスリル満点。終始ハイテンションで圧の強い音楽なのだが、ときおり土臭さも垣間見えて、バルトークのカッコよさを存分に堪能。

●ドゥバルグは長身痩躯、「エジプト風」というやや意外な選曲。ソリスト・アンコールで濃厚なサティ「グノシエンヌ」第1番。来週のリサイタルを刮目して待つ。

J1リーグ第18節 マリノスvs大分トリニータ~雪辱

●コパ・アメリカなどもあったが、その間もJリーグは続いていて、先週末で第18節。FC東京にコテンパにされたり、天皇杯で立命館大学に苦戦するなど、ここのところ停滞気味のマリノスだが、ホームでの大分戦は1対0となんとか勝利を収めることができた。アウェイの大分戦では、片野坂知宏監督の戦術にハマって手も足も出なかったのだが、ホームでは猛攻に次ぐ猛攻。スコア上は1対0だが、シュート数は17対2、しかも枠内シュート数で12対1ということで、内容でも圧倒していた。ゴールは74分、エジガル・ジュニオ。いったんはシュートをブロックされるが、こぼれ球をすばやく蹴り込んでゴールを決めた。大分はマリノスのボールの出どころをつぶそうとしていたようだが、マリノスは選手たちの連動性の高さで相手を上回っていたと思う。

●で、いまJ1の順位表を見ると、なぜかマリノスが2位にいる。が、これで浮ついてはいけない。というのも、よく見ると、3位川崎、4位鹿島はともに1試合少なく、その1試合に勝てばマリノスを上回ってしまう。だいたい、派手に打ち合っているようで、実のところマリノスの得失点差は+6しかない(1位の東京は+15、3位の川崎は+14)。実力的には5位くらいなのかも。そして、ポステコグルー監督の戦術が一段と浸透したから成功している、とは必ずしも言えないんじゃないだろうか。というのも、この超攻撃的サッカーがもたらすのは「強さ」というより「ハイリスク」。あるときは大勝するが、あるときは大敗する。運命の女神の気まぐれで、同じチームで上位争いも降格争いもありうる。常勝チームならリスクはなるべく抑えるべきものだが、中位のチームがタイトルを狙うなら可能な限り高いリスクを取ったほうがいいというのは戦略的に一理あるわけで、これがポステコグルー戦術の肝なんじゃないかなと思っている。

●マリノスは天野純がこの試合をもって、ベルギーのロケレンへ移籍。といってもローンなので、すぐに戻ってくるのでは。もう27歳だし。試合後のセレモニーで、「海外に向いてない性格なのはみなさん知っての通りですが」みたいなことを言っていたが、そこがカギか。初めて日本代表に選ばれた試合で、得意のフリーキックのチャンスなのに、堂安に「蹴りたい?」とか聞いて譲ってしまった場面があったが、あれには参った。「オレがオレが」の逞しさを身につけて、一回り大きくなって帰ってきてほしい。

マルク・ミンコフスキ指揮オーケストラ・アンサンブル金沢とクリストフ・コンツ

●9日は東京芸術劇場でマルク・ミンコフスキ指揮オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)。昨年よりOEKの芸術監督に就任したミンコフスキが待望の登場。曲はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲とブラームスのセレナード第1番。OEKのメンバーを見ると管楽器を中心に若い奏者が目立って多くなっている。みんな、本当にうまいなあ……。プログラムを見て、だれが客演奏者でだれがそうでないのか、確かめてしまった。弦楽器は10型対向配置で、コントラバスが後方に横一列に並ぶ方式。

●で、前半のベートーヴェンは、ソリストがクリストフ・コンツ。ウィーン・フィルの第2ヴァイオリン首席奏者ということなんだけど、雄弁で、堂々たるソリストっぷり。楽器がよく鳴っていて、音色はつややか、息の長いフレージングで、のびやかでみずみずしい音楽を作り出す。歯切れのよいオーケストラとの組合せも吉。演奏中にひんぱんにミンコフスキとアイコンタクトをとっていたのが印象的だったが、なんと、この人、最近は指揮者としても活動していて、ミンコフスキ率いるレ・ミュジシャン・デュ・ルーヴルの首席客演奏者に就任したのだとか。というか、もっと驚くのは、彼がかつて映画「レッド・ヴァイオリン」の神童ヴァイオリニスト役を務めていたこと! あの子、本当にヴァイオリニストになったんだ。しかもこんな立派な奏者に。そして、実際に演奏会で聴くことになるとは。思わずYouTubeで映画の該当場面を探し出して見てしまった。えっと……同一人物、なんすよね?

●後半はブラームスのセレナード第1番。半ばセレナーデ、半ば交響曲的な若き日の傑作。パッションにあふれているが、オーケストラの響きも美しく保たれている。各奏者のソロも聴きごたえあり。すばらしい高揚感。

コパ・アメリカ2019ブラジル大会決勝、ブラジル対ペルー

●ニッポンとカタールがゲスト参加していたコパ・アメリカ2019ブラジル大会だが、決勝はブラジル対ペルーの対戦となった。キックオフ前に黙祷あり。だれか亡くなったのだろうと思ったら、ジョアン・ジルベルトを悼んでの黙祷なのだとか。サッカーのビッグマッチで音楽家に黙祷が捧げられたことがこれまでにあっただろうか。

●ニッポンとカタールがゲスト参加していたコパ・アメリカ2019ブラジル大会だが、決勝はブラジル対ペルーの対戦となった。キックオフ前に黙祷あり。だれか亡くなったのだろうと思ったら、ジョアン・ジルベルトを悼んでの黙祷なのだとか。サッカーのビッグマッチで音楽家に黙祷が捧げられたことがこれまでにあっただろうか。

●試合結果は、地元ブラジルが3対1で見事に勝利して、12年ぶりの南米チャンピオンに。ペルーは前線から精力的にプレスをかけ、ブラジル相手にまったく臆することなく戦ったが、攻撃力でも守備力でも一歩及ばず。ブラジルは攻守のバランスがとれている。今回、ネイマールが参加していないのだが、それでも豪華メンバーがそろい、しかもひとつにまとまっていた。

●ブラジルは前半15分にエベルトンのゴールで先制するも、44分にPKで失点し同点に追いつかれてしまう。ペルーの士気はこれで大いに上がったはずだが、直後にジェズスにゴールを決められてしまったのが痛かった。後半25分、そのジェズスが2枚目のイエローで退場。しかしスローで見てもイエロー相当のプレイには見えない。せっかくVARを導入しているのに、この場面で使えないとは。あいかわらず、VARの使い方には疑問点が多い。その後、ひとり少ないブラジルは守りを固めたうえに、試合終了直後にはエベルトンの突破からPKを得て、これをリシャルリソンが決めた。

●ブラジルの先発メンバーだけ記しておくと、GK:アリソン-DF:チアゴ・シウバ、マルキーニョス、アレックス・サンドロ、ダニエウ・アウベス-MF:カゼミーロ、アルトゥール、ガブリエル・ジェズス、コウチーニョ、エベルトン-FW:フィルミーノ。ディフェンス・ラインの内、3人はそろってパリ・サンジェルマンの選手。ダニエウ・アウベス36歳が健在なことに驚くが、そればかりか彼は大会のMVPになった。リバプールのアリソンとフィルミーノ、バルセロナのコウチーニョとアルトゥール、レアル・マドリッドのカゼミーロ、マンチェスター・シティのジェズス……とすごいメンバーが並ぶが、そのなかにあってこの日、ひときわ輝いていたのが唯一の国内組、エベルトン。グレミオ所属の23歳。欧州ビッグクラブの奪い合いになることは必至。すばらしい突破力。

●ペルーのリカルド・ガレカ監督もどこかから引き抜かれるかもしれない。アルゼンチン人。ブラジルが南米王者になってもだれも監督の手腕だと思わないが、ペルーが決勝に進めばだれもが監督の功績を認める。

PCオーディオ、ABXテスト、ハイレゾについての覚書き

●PCオーディオについて、気になるサイトをいくつか備忘録的にリンク。ぜんぜん新しいサイトじゃないけど、むしろ今こそ有効かも。

●まずはABXテストについて。音質の違いを客観的に比較するにはダブル・ブラインド・テスト(二重盲検法)が欠かせないが、シンプルにAかBかを答えるのがこのテスト。たとえば、mp3ornot.comの Do you hear the difference? では、短い同一音源を320kbpsと128kbpsで聴き比べて、次に再生される音源がどちらかを当てさせる。でたらめに答えても平均で50%正答するし、運の助けだけでも70%くらいは正答してしまうこともあるだろう。でも、15回テストを行って12回以上正しく答えられるなら、たぶん、音の違いを区別できている。このサイトを紹介している、「なぜABXテストは必要か?」(音風景ブログ)も、とてもためになる。

●もうひとつ「なぜハイレゾは『バカげている』のか」。これは Xiph.org の 24/192 Music Downloads...and why they make no sense を要約しつつ、説明を加えたもの。原文のほうの How to [inadvertently] screw up a listening comparison の項で、著者がこれまでにもっとも耳にした言葉、「だって、現にハイレゾは明らかにいい音がしているんだ。私の耳が信用できないっていうのか?」に対する返答がふるっている。「もちろん、あなたは自分の耳を信用していい。だまされやすいのは脳のほうだ。人間はそういうふうにできている」。続いて、確証バイアス、プラセボ効果についての話が続く。これを読んで、少し腑に落ちたところがある。医療分野でのプラセボ効果については、サイモン・シンの「代替医療解剖」で問題点が指摘されていたのを思い出すが、音楽を楽しむ上ではどうだろうか。脳をだまして体験の質を高められるのなら、場合によってはそれを有効活用できるかもしれない。そもそも音楽の感動体験は、多分にその種の要素に(も)支えられていると自覚しているので。

コパ・アメリカ2019ブラジル大会、その後

●さて、ニッポンはグループリーグで敗退してしまったコパ・アメリカ2019ブラジル大会だが、その後、大会は進んで、あとは3位決定戦と決勝を残すばかりとなった(この大会にはまだ3位決定戦がある)。決勝はブラジル対ペルー。

●地元ブラジルは準決勝でアルゼンチンと対戦。DAZNでちらちらと見たが、スタジアムの興奮がすごくて、同じ大会にニッポン代表が参加していたことが信じられないほど。ブラジルの国歌斉唱では、例によって短縮版の録音を無視して、スタジアム全体でフルバージョンの国歌を歌い続けていた。試合は2対0でブラジルが完勝。メッシはポストを叩く惜しいシュートもあったが、代表チームではどうしても栄冠が遠い感じ。

●ブラジルといえども決勝に進出するのは4大会、12年ぶり。ワールドカップの感覚だと、南米なんてブラジルとアルゼンチンの二強に決まっているくらいに思ってしまうが、実際にはコパ・アメリカでチリが2連覇中なんである。で、3連覇を目指すチリは準決勝でペルーと対戦。チリは65%以上のボール支配率を記録するが、スコアでは0対3の大敗。チリは2失点目が痛かった。ゴールキーパーが左サイドつり出されてしまうがボールに触れずにクロスを入れられ、ペルーのヨトゥンが無人のゴールに蹴り込んだ。一方、ペルーはキーパーのガジェセがスーパーセーブあり、PKストップありの活躍。ペルーはハードワークが売り物のようだが、相手より休養日が一日少ないにもかかわらず、決勝へ進出。

●ちなみにこの大会、ニッポンとともにカタールも招待参加したのだが、1分2敗でグループリーグで敗退している。アジア・カップの決勝ではあんなに強かったのに……。

Mouse Dictionaryに感動

●Twitterで見かけて衝撃を受けたのが、wtetsu氏のChrome拡張の高速英語辞書ツール Mouse Dictionary。ブラウザ上で英文を気合いで読まなきゃいけないタイプの人は、今すぐインストールすべき。マウスが指したところにある英単語・英熟語に対して即時に辞書をひいてくれるというもので、これが感動的に便利。今どき、辞書くらいオンラインでいくらでも引けるじゃないのと思うかもしれないが、使ってみると違いがわかる。辞書データをローカルに持っているので、完全に即時的に言葉の意味が表示される。この速さが命。

●で、この辞書ツールは、辞書データとして英辞郎のデータをインポートすることができる。驚いたのは英辞郎のテキストデータが丸ごと500円未満で販売されているということ。約199万項目を収録した巨大なテキストデータ。お値段が一桁まちがってるのかなと心配になるくらい安い。速攻で購入。

●これまでの英文に立ち向かうために必要な気合いが10だったとすると、これが6か5くらいに軽減される感じ。神なのか。

「B→C バッハからコンテンポラリーへ」213 金子亜未(オーボエ)

●少し遡って、6月25日は東京オペラシティで「B→C バッハからコンテンポラリーへ/213 金子亜未(オーボエ)」。プログラムはバッハのオーボエ協奏曲ヘ長調BWV1053Rとソナタ ト短調BWV1030b、平川加恵「翔る ─ オーボエとピアノのための」(金子亜未委嘱作品、世界初演)、平尾貴四男のオーボエ・ソナタ、ドラティのドゥオ・コンチェルタンテ。つまり前半がバッハ、後半が20世紀から現代の音楽というプログラム。共演者も前半が桒形亜樹子のチェンバロ、後半が田島ゆみのピアノという、「一粒で二度おいしい」ぜいたく仕様。

●前後半ともに聴きごたえがあったが、より楽しめたのはバッハ。のびのびとして勢いがあって、心地よい。協奏曲はチェンバロ伴奏で。後半は委嘱新作がフランス近代オマージュのようなテイストだったことに加えて、ほかの2作も新しくはないので、あまりコンテンポラリーという感じがしない。アンコールはシューマンの民謡風の5つの小品より第2曲で、これが絶品。

●ドラティのドゥオ・コンチェルタンテは技巧性豊かな作品。オーボエの定番曲ということだが、作曲者のドラティとは、あの名指揮者アンタル・ドラティのこと。レコーディング活動が旺盛で、ハイドンの交響曲全集をはじめ、指揮者としての存在感は大きかった。が、あれだけ録音が多くても、死後、指揮者として話題になることはめっきり減り、一方で作曲家としてはこうして作品がしっかり生き残っているわけで、ドラティもまた「作曲もする名指揮者」から「生前は指揮者としても活躍した作曲家」への道を歩んでいる。

「ヴ」問題

●しばらく前に「国名表記から『ヴ』消える」といったニュースがあった。「ヴ」すなわち「ウ濁」。この改正案以前からもともとベトナムなどは「ハ濁」だったわけで、どちらかといえば世の中、「ウ濁」から「ハ濁」へ流れが向かっていると感じる。とはいえ、クラシック音楽ファンで、ヴィヴァルディとかヴェルディ、パーヴォ・ヤルヴィのような固有名詞における「ウ濁」を「ハ濁」に直そうという人はあまりいないはず。「ボーン・ウィリアムズ」なんて、違和感ありすぎ。

●しばらく前に「国名表記から『ヴ』消える」といったニュースがあった。「ヴ」すなわち「ウ濁」。この改正案以前からもともとベトナムなどは「ハ濁」だったわけで、どちらかといえば世の中、「ウ濁」から「ハ濁」へ流れが向かっていると感じる。とはいえ、クラシック音楽ファンで、ヴィヴァルディとかヴェルディ、パーヴォ・ヤルヴィのような固有名詞における「ウ濁」を「ハ濁」に直そうという人はあまりいないはず。「ボーン・ウィリアムズ」なんて、違和感ありすぎ。

●なのでウ濁は積極的に使っていきたい派なのだが、だからと言って一般名詞にまでウ濁を使いだすと、いろいろと困ったことになる。仮に「ライヴ」とか「インタヴュー」が許容範囲だったとしても、「ヴェテラン」とか「レヴェル」とか書くと、自分の気難しさをアピールするようで落ち着かない。だいたいビニール袋はどうするのか。「ヴィニール袋」と書くのか。それとも「ヴァイナル袋」、はたまた「ヴァイニル袋」なのか。「ヴァレーボールで、サーヴをレシーヴする」とか、かなりエキセントリックな感じ。もう日本語に定着した語は「ハ濁」でいいかな、と。

●そこで、自分はこんな原則を定めている。固有名詞と音楽用語(楽器名も音楽用語の一種とする)は「ウ濁」、日常的な外来語は「ハ濁」。「パーヴォ・ヤルヴィのインタビュー」といったように「ウ濁」と「ハ濁」が混在しても無問題。ヴィニール袋やヴァレーボールを採用するよりは自然なので。もっとも、仕事上の原稿では自分がどんなふうに書こうが、編集者が媒体側のルールに統一してくれるのだが。

阪哲朗指揮山形交響楽団 さくらんぼコンサート2019 東京公演

●28日は東京オペラシティで阪哲朗指揮山形交響楽団。「さくらんぼコンサート2019」と題され、オペラシティ・コンサートホールのロビーには、さくらんぼをはじめ、ワインや和菓子など、おいしそうなものがずらりと並ぶ。ほとんど山形物産展状態。そして、この名産品が異様なほど購買欲を刺激する。地元アピールの熱心さに脱帽するしか。

●で、阪哲朗常任指揮者就任記念と銘打たれ、オペラ・アリア半分、モーツァルトの器楽曲半分のプログラム。モーツァルトの「セレナータ・ノットゥルナ」と交響曲第36番「リンツ」の間に、「ドン・ジョヴァンニ」「コジ・ファン・トゥッテ」「リゴレット」からのアリアと二重唱を森麻季と大西宇宙が歌う。モーツァルトでは金管とティンパニにピリオド楽器を導入するなどの工夫もあったが、全体としてはむしろ20世紀風の悠然としたスタイル。このプログラムならオペラのほうが華やかになるのは必然。森麻季の清澄な声、技巧的な歌唱はもちろんのこと、大西宇宙の声と表現力も印象的。声量があって美声、そして物語世界にぐっと引き込む力を感じる。

●和菓子を少し買って帰ったが、期待通りの美味。もっと買っておくべきだった。