●どうやら待っていてもKindle版は出ないようなので、待つのは止めて物理書籍で読んだ、待望の「十二国記」シリーズ新刊「白銀の墟 玄の月」第1巻&第2巻(小野不由美著)。いや、待望の、とは言ってみたものの、なにせ18年ぶりの新作なので、もはや待っていた感すらない。で、出たと思ったら原稿枚数2500枚超の大作。まずは全4巻中の第1巻と第2巻が発売された。

●どうやら待っていてもKindle版は出ないようなので、待つのは止めて物理書籍で読んだ、待望の「十二国記」シリーズ新刊「白銀の墟 玄の月」第1巻&第2巻(小野不由美著)。いや、待望の、とは言ってみたものの、なにせ18年ぶりの新作なので、もはや待っていた感すらない。で、出たと思ったら原稿枚数2500枚超の大作。まずは全4巻中の第1巻と第2巻が発売された。

●「十二国記」がどんな話かを一言で説明するならば、中華風異世界ファンタジー。多くのファンタジーの舞台が中世ヨーロッパ風に設定されるのに対し、「十二国記」の舞台は中華異世界。神仙や妖魔がいて、王がいて、民がいる封建社会。おもしろいのは十二国の世界から見た別世界として、ワタシたちがいる現代日本が存在していて、まれに一種の天災として十二国世界と現代日本の間で人が流されることがあるという設定。シリーズのスタートは1991年。当初は講談社X文庫ホワイトハートから発刊されていて、ティーンエイジャーの女子が読者対象だったはずだが(そしてなぜかワタシはその頃から読んでいるのだがっ!)、やがて大人向けのレーベルに移り、出版社も変わった。でも本質的にはティーンが読めるファンタジーにちがいなく、いろんな過酷な出来事などがあっても一切生々しい描写はなく、真に迫った苦悩なども描かれないので、身構えることなく心地よく読める。そこがいい。そして、読んでいていつもどこか後ろめたい気持ちになるのは、講談社X文庫ホワイトハート時代から同じ(自分なんかが読んでいていいのかな……的な)。やっぱり「十二国記」はそうでなくては。

●そんなわけで、この「白銀の墟 玄の月」でも期待通りの「十二国記」ワールドがくりひろげられていて、すっかり寝不足になってしまった。ただし、話の展開はすごく遅い。どんどんと伏線が張られていくけど、一向に回収されない。もう少し大きく話が動くものと思っていたけど、まさかあれがああしてこうしてこうなるとは(←禁ネタバレ)。どう考えても第3巻と第4巻で驚天動地の展開が待ち構えているはず。早く続きを読みたい。

2019年10月アーカイブ

十二国記「白銀の墟 玄の月」第1巻&第2巻 (小野不由美著/新潮社)

セミヨン・ビシュコフ指揮チェコ・フィルの「わが祖国」

●28日はサントリーホールでセミヨン・ビシュコフ指揮チェコ・フィル。まさかビシュコフがチェコ・フィルの音楽監督になるとは。そして、プログラムはチェコ・フィルの十八番、スメタナの連作交響詩「わが祖国」。休憩なし(折り返しで奏者の配置換えなどあり)。ビシュコフにとってはともかく、オーケストラにとっては隅々まで知悉したレパートリーだろうから「老舗の味」を……と思っていたら、いい意味で予想を裏切って、すばらしく鮮烈かつ壮麗な「わが祖国」。今のチェコ・フィルがこんなにうまいオーケストラだったとは。絢爛として、解像度が高く、それでいて弦楽器の質感には温かみがあって、音色の美しさだけでも聴きほれてしまう。切れ味も十分。チェコ・フィルへの印象がずいぶん変わった。

●楽器配置は独特。コントラバスを後方に横に並べるスタイルで、それ以外は音域順に第一ヴァイオリンからチェロまで並ぶ。今やいちばん上手にチェロを置く配置は少数派。管楽器増強の大編成。2台のハープを下手と上手の両側に分けて置くのも効果的。両ハープ間の対話性がはっきりと打ち出される。序盤はある程度、抑制的で繊細な響きを作り出し、最後の「ターボル」「ブラニーク」ではエネルギーを開放して大きなクライマックスを作る。これは客席はかなりわくのではと思ったら、やはり大喝采に。アンコールはなく、カーテンコールをくりかえした後、早めに客電が入る。拍手は止まず、ビシュコフのソロ・カーテンコールに。なんども盛大なブラボーがわきおこり、ビシュコフは感極まったという様子。客席の一角でチェコの人々が小さな国旗を手に持って振っていたりして、少しフットボール的な香りがサントリーホールに漂っていたのが楽しかった。

●「わが祖国」は交響曲ではなく連作交響詩だし、4楽章ではなく計6曲だけど、最後に高らかに「賛歌」が奏でられるのは、どこか「第九」的だなと感じる。

東京・春・音楽祭2020 概要発表会

●28日は東京文化会館の大会議室で「東京・春・音楽祭2020 概要発表会」。次回の「東京・春・音楽祭2020」のラインナップが発表された。開催期間は2020年3月13日から4月18日まで。きちんとした会見レポートは、「ぶらあぼ」WEBおよび本誌に書くので、ここでは個人的に興味をひかれた点とこぼれ話をメモ書き程度で。

●まず、今回もリッカルド・ムーティがやってきて、「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」を開催する。で、ムーティ指揮の「マクベス」演奏会形式で開幕。昨年同様、ムーティのレクチャーもあり。また「マクベス」本公演(合唱も入って全曲演奏)とは別に、指揮受講生たちによるアカデミー特別講演も。こちらは抜粋で。

●それと新シリーズとして読響による「東京春祭プッチーニ・シリーズ」が始まる。第1回は「三部作」(外套、修道女アンジェリカ、ジャンニ・スキッキ)。指揮はスペランツァ・スカップッチ。読響のイタリア・オペラ、しかもプッチーニというのはかなり珍しい。指揮のスカップッチはこれまで読響側でもなんどか出演を打診しながらも実現に至らなかったそうで、今回音楽祭で共演できる、しかも普段は演奏しないレパートリーに挑戦できるとあって、とてもよい巡り合わせとなった模様。もともと「東京春祭」といえばワーグナー・シリーズという柱があったので、ドイツ色が強い印象だったが、ムーティのヴェルディ、読響のプッチーニが始まって、ぐっとイタリア色が強くなってきた。その意図を尋ねたところ、「むしろ今までなぜイタリア・オペラをやってこなかったのかと思うほど。本当はホールがあればバロック・オペラもやりたいくらい。できる限りのなかで、レパートリーを広げていきたいと思っている」(鈴木幸一実行委員長)

●で、目玉のワーグナー・シリーズはマレク・ヤノフスキ指揮NHK交響楽団で「トリスタンとイゾルデ」。歌手陣はアンドレアス・シャーガー、ペトラ・ラング他。毎年一作ずつワーグナーのオペラを演奏会形式で上演する同音楽祭だけど、これでワーグナーの主要作品を一巡することになる。その先の話は出なかったけど、きっと二巡目が続くのでは。

●「合唱の芸術シリーズ」はベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」。これはベートーヴェン・イヤーを考えれば納得の選曲。ヤノフスキが都響を指揮するのが新鮮。あと、どんなものなのか、ぜんぜんわからないんだけど、ステファン・ウィンターという人の脚本・監督で「The Ninth Wave - Ode to Nature 目で聴き、耳で視るベートーヴェン」という企画が小ホールである。音楽、ノイズ・アート、パフォーマンス、映像を多角的に組み合わせたサウンドアート作品なんだとか。その他、マラソン・コンサート「ベートーヴェンとウィーン」など、ベートーヴェン企画も多数。

●あと、恒例のブリテン・シリーズで、ブリテンがアマチュア向けに書いたオペラ「ノアの洪水」演奏会形式が東京芸大奏楽堂で上演される。音楽祭側としては「おそらく日本初演だと思う」けど、確証が得らえずそうは謳っていない。教会向け作品だけに、どこかでなにかの形でやっていたとしても不思議はないわけで、こういうものは「ある」ことは証明できても「ない」ことを証明するのは難しい。

●なお、東京・春・音楽祭特別公演として2020年6月に開催されるドゥダメル指揮ベルリン・フィルの公演については、11月下旬に改めて記者発表が行われるそう。こちらは東京・春・音楽祭実行委員会が主催、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が共催となっている。

アガサ・クリスティ「春にして君を離れ」

●少し前にAERA dotの連載「鴻上尚史のほがらか人生相談」で、アガサ・クリスティの「春にして君を離れ」(ハヤカワ文庫)に触れられていた。これをきっかけに本がどっと売れたらしい。自分もつられて読んでしまったわけだが……なにこれ! おもしろい。ミステリではなく、まったくの普通小説。同じオリエント急行を舞台とした小説でも、殺人事件のほうとは違って、今日的な話なんである。

●少し前にAERA dotの連載「鴻上尚史のほがらか人生相談」で、アガサ・クリスティの「春にして君を離れ」(ハヤカワ文庫)に触れられていた。これをきっかけに本がどっと売れたらしい。自分もつられて読んでしまったわけだが……なにこれ! おもしろい。ミステリではなく、まったくの普通小説。同じオリエント急行を舞台とした小説でも、殺人事件のほうとは違って、今日的な話なんである。

●主人公は裕福な女性で、理想の家庭を築きあげたことに満足している。娘の見舞いでバクダッドを訪れ、イギリスに帰る途中で友人にばったり出会ったことをきっかけに、身の回りの人々についてあれこれと思いを巡らせる。文体は三人称だが、ほとんどの場面が主人公視点で書かれている。夫、子供たち、友人について、ああいうところがよくない、考えが足りないと、ずいぶん手厳しい。みんな困った人たちばかり、でも自分はしっかり者。おかげで万事うまくいっている。だから、みんなから尊敬され、愛されている……。

●が、読み進めるうちに、どうやら主人公の現実解釈はひどく歪んだものではないかという疑いがわいてくる。つまり、一種の叙述トリックみたいな手法なんである。ひょっとして、この人はなんでも自分に都合よく解釈しているばかりで、むしろ周囲の人たちのほうこそ、思いやりがあり、賢いのではないか……。あー、いるいる、こういう人。

●クリスティの人間観察は鋭く、辛辣であるがゆえに痛快だ。でも、この話、最後はどうやって着地させるんだろう。このままだと最後は嫌なオバサンの話で終わってしまうのでは。しかし、クリスティが用意した結末は「これしかない」という納得のゆくもの。最後まで読むと、また一段と感心する。人を嘲笑うだけの話になっていないし、主人公に共感すら覚える。秀逸。

トゥガン・ソヒエフ指揮NHK交響楽団のフランス音楽プログラム

●24日はサントリーホールでトゥガン・ソヒエフ指揮NHK交響楽団。ベルリオーズ、ビゼー、ドビュッシーからなるフランス音楽プログラムで、3人ともローマ賞受賞作曲家という共通項がある。前半にベルリオーズの劇的物語「ファウストの劫罰」から「鬼火のメヌエット」と「ラコッツィ行進曲」、ビゼーの交響曲ハ長調、後半にドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」とベルリオーズの劇的交響曲「ロメオとジュリエット」抜粋。

●全体にソヒエフ・カラーで染め上げられた重厚で濃密なフランス音楽集。「ラコッツィ行進曲」は豪快で、音量的にはこの日のピークはここ。ビゼーは第2楽章のオーボエ・ソロが絶品。この楽章はオペラ・アリア風だなと思う。本来、軽快な曲だがソヒエフの筆圧の強さが際立って、かわいさよりもマッチョさが前面に出た感。ドビュッシーもタメあり、粘りありで、ほとんど「シェエラザード」の一場面のような雄弁さ。大きなドラマを描くソヒエフのスタイルが効果的だったのはやはり劇的交響曲「ロメオとジュリエット」か。「キャピュレット家の宴会」の場面は壮麗。この曲、抜粋にすると曲順が悩みどころだが、ソヒエフの解は「ロメオひとり~悲しみ~遠くから聞こえてくる音楽会と舞踏会、キャピュレット家の宴会」「愛の場面」「マブ女王のスケルツォ」。なんだかスケルツォで終わるというのが尻切れとんぼな感じもするんだけど、これって最初の「鬼火のメヌエット」と対をなしていて、演奏会全体を「妖精の踊り」系の音楽でサンドイッチしようという発想なんだろうか。

映画「アンドレア・ボチェッリ 奇跡のテノール」(マイケル・ラドフォード監督)

●来月公開される映画「アンドレア・ボチェッリ 奇跡のテノール」(マイケル・ラドフォード監督)を一足先に観た。最初、タイトルだけを見て、てっきりボチェッリのドキュメンタリーだと思い込んでしまったのだが、そうではなく、ボチェッリの実話に基づくドラマ。役者が演じている。原作はボチェッリの自伝小説 The Music of Silence で、監督は「イル・ポスティーノ」や「ヴェニスの商人」(アル・パチーノの)で知られるマイケル・ラドフォード。ボチェッリに相当する主人公はアモスという役名で、トビー・セバスチャンが演じているのだが、歌唱場面はボチェッリ本人による吹き替え。主人公を指導する声楽教師役にアントニオ・バンデラスが起用されるなど、予想以上の豪華布陣。ちなみにイタリア映画だが、登場人物はみんな英語をしゃべる。

●物語の出発点はトスカーナ地方の風光明媚な小村。まずはボチェッリの生い立ちが描かれるのだが、やはり視覚障害が正面から描かれることになる。少年に課せられた過酷な現実と、それを受け止める両親という構図は、涙なくして見られないもの。そして、この映画がボチェッリの成長と栄光を描いた物語である以上に、家族の物語なのだということに気づく。ボチェッリの両親や叔父さん、成長してからは友人や恋人など、ボチェッリを囲む人々の温かさが印象的。

●物語の出発点はトスカーナ地方の風光明媚な小村。まずはボチェッリの生い立ちが描かれるのだが、やはり視覚障害が正面から描かれることになる。少年に課せられた過酷な現実と、それを受け止める両親という構図は、涙なくして見られないもの。そして、この映画がボチェッリの成長と栄光を描いた物語である以上に、家族の物語なのだということに気づく。ボチェッリの両親や叔父さん、成長してからは友人や恋人など、ボチェッリを囲む人々の温かさが印象的。

●ボチェッリのインターナショナルリリースとなる最初のアルバム「ロマンツァ」がリリースされたのが1997年のこと。日本でも話題になったけど、当時すでにボチェッリは39歳だったんすよね。映画のなかではズッケロから共演のオファーが来て、結婚も決まって、一気に道が開けるかと思ったら、そこからまったく連絡が来なくなり、仕事がないまま悶々とするという見どころがある。ここからパヴァロッティの代役を務めてブレイクするまでの経緯は、やや駆け足なのだが、スターになるまで待ち続けることができたのがボチェッリなんだなと感じる。

●11月15日(金)より新宿ピカデリーほか全国順次ロードショー。

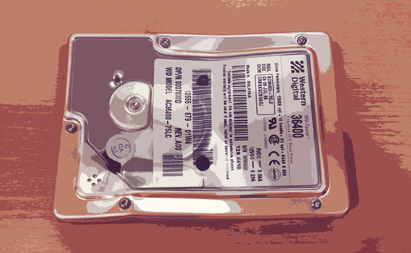

ハードディスクをぶっ壊せ

●書類を整理していたら、引き出しの奥から古いハードディスクが出てきた。これはたしか先代の先代くらいのデスクトップPCで使っていたものでは。本体が壊れて廃棄する際に、ハードディスクの中身を消去していないのに捨てるのは不用心だなと思い、これだけ取り出してから捨てたのだった。で、その裸のハードディスクをどうしようか、つなげて中身を消すのもめんどうだ……と思っている内に時は流れて今。はたと思いついた。ぶっ壊そう。物理的にぶっ壊してしまえば、ただの不燃ゴミだ。

●というわけで、利用したのがビックカメラ・グループの店舗にある「HDD破壊サービス」。直接店舗に持参して、「このハードディスクを破壊してください」とこれまでの人生で一度も発したことのないセリフを放ち、同意書類にサインすると、目の前で破壊してくれる。マーラーの「悲劇的」ばりに、店員さんが金づちを振り上げて渾身の力でズドン!……などとするはずもなく、専用の機械に突っ込んでドリルで穴を開け、あっという間におしまい。お値段は税込1020円なり。普通なら「もし壊れたらどうしよう」と心配されるべきハードディスクに対して、堂々と破壊を宣言できる貴重なチャンス。破壊されたディスクは返却される。セキュリティ対策の一言では済ませがたい、隠微なエンタテインメント性を感じる。また破壊したい。

------------

●お知らせをふたつ。ダイナースクラブの会員誌 SIGNATURE 2019年11月号で諏訪内晶子さんのインタビュー記事を書いた。先日の国際音楽祭NIPPONの記者会見の直後、追加でインタビュー取材してまとめたもの。もうひとつは、マガジンハウスの「& Premium」2019年12月号の特集「永遠の憧れ、クラシックということ」で、バッハについて話した。ファッション、ライフスタイル等、クラシックなカルチャー全般についての特集のなかの一項目。こちらは取材するのではなく、される側。機会があればご笑覧ください。

ピエール・ダミアーノ・ペレッティ 東京芸術劇場 ナイトタイム・パイプオルガンコンサート

●17日は東京芸術劇場でピエール・ダミアーノ・ペレッティによるナイトタイム・パイプオルガンコンサート。19時30分開演で休憩なしの短めプログラム。仕事帰りに格安のお値段(なんと千円)で東京芸術劇場のオルガンを聴けるのがこのシリーズの魅力。最近、オーケストラ公演では反響板を下してオルガンが見えなくなっていることが多いと思うんだけど、ここのオルガンは伝統的なデザインのバロック面とシルバーのモダン面と2種類の顔があるのが特徴。これ、表と裏になっていて、回転して切り替わるんすよね。まるで巨大ロボの合体シーンのごとく、公演中にンゴゴゴと回転して面が変わるのが見どころのひとつ。バロック面からモダン面へと裏返るのに要する時間は約3分(その間、座席でじっと待つ)。こういう機械萌え要素にぐっと来る人なら、公演を3割増しで楽しめるはず。

●で、今回のプログラムはジョヴァンニ・デ・マック「レ・ファ・ミ・ソによるカプリッチョ」、ストラヴィンスキー「5本の指で」より5曲、ブルーンスのコラール「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」、バッハの前奏曲とフーガ ハ長調BWV547、ヴォルフラム・ヴァーグナー(1962~ )「ヒムノス」、フランクのオルガンのための6つの小品より「終曲」。ストラヴィンスキーの「5本の指で」は本来はピアノ曲で、全音ピアノピースで発売されているような初級者向け楽曲。なんだけど、曲想は「ペトルーシュカ」の超簡略化バージョンみたいなところがあって楽しい。ヴォルフラム・ヴァーグナーの「ヒムノス」は2016年の作。作曲者の名前だけ見るとワーグナー家の一族と思ってしまうが、たぶん関係ない(違ってたらゴメン)。作風は明快、オルガンをパワフルに鳴らす壮大な作品。たとえるならドラクエでのラスボスとの戦闘シーン風で始まって、最後は荘厳な賛歌で終わる。序盤、オルガンの不調により演奏が中断して、調整後にやり直すという珍しいアクシデントも。フランクの「終曲」は猛烈にカッコいい。鬱屈したロマンと執拗さがたまらない。曲名が「6つの小品」となっているけど、この「終曲」にはまったく小品感がなく、むしろ大交響曲のフィナーレ楽章のよう。

●休憩がないので、短い時間でたくさん聴けて、すごいお得感。

映画「蜜蜂と遠雷」(石川慶監督)

●映画「蜜蜂と遠雷」(石川慶監督)を鑑賞。先日ようやく原作「蜜蜂と遠雷」(恩田陸著)を読んだところなんだけど、かなりのところ原作に充実な作りになっている。というか、原作を読まずに映画を見て、どれくらい話についてこれるものかと思ったほど。映画館は盛況のようでなにより。

●映画「蜜蜂と遠雷」(石川慶監督)を鑑賞。先日ようやく原作「蜜蜂と遠雷」(恩田陸著)を読んだところなんだけど、かなりのところ原作に充実な作りになっている。というか、原作を読まずに映画を見て、どれくらい話についてこれるものかと思ったほど。映画館は盛況のようでなにより。

●なんといってもすばらしいのはコンクールの本選の場面。ちゃんと原作通り、バルトークのピアノ協奏曲第3番やプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番が大々的にフィーチャーされているのがうれしい。実は原作とは栄伝亜夜役とマサル役で本選の曲が入れ替わっていて、本当だったらクライマックスで亜夜が弾くのはプロコフィエフの第2番だったが、第3番でも文句はない(この入れ替えは監督の発案らしい)。ショパンやラフマニノフに差し替えられなくて本当によかった。おかげで全国各地の映画館でみんながクライマックスでプロコフィエフに涙するという最強に麗しい光景が展開されることに。

●でもいちばん映画を通して目立っている曲は、コンクール用の新作(という設定で、実際に新曲が書かれた)藤倉大の「春と修羅」かも。陰の主役はこの曲。

●主役4人のピアニストについて、実際に演奏を担当しているのは栄伝亜夜役が河村尚子、マサル役が金子三勇士、風間塵役が藤田真央、高島明石役が福間洸太朗(それぞれの役について映画にインスパイアされたCDがリリースされている)。風間塵役に藤田真央というのは現実に考えられ得る最高のキャスティングでは。役者の人もそれらしい雰囲気で、実際にはまったくピアノ経験はないそうだが演奏の演技はかなり健闘していた。亜夜役に河村尚子はいいとして、役者さんは小説で受けた印象とかなり違う。福間洸太朗は高島明石役というよりは、断然マサル役って気がする。などと、あれこれ勝手なことを言えるのが、原作を読んだ後の映画の楽しみ。

ニコラ・アンゲリッシュ ピアノ・リサイタル

●15日は紀尾井ホールでニコラ・アンゲリッシュのピアノ・リサイタル。プログラムが魅力的。前半にバッハ~ブゾーニ編のコラール「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」、ブラームスの7つの幻想曲集op116、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第14番「月光」、後半にシューマンの「クライスレリアーナ」。「月光」の本来の呼び名が「幻想曲風ソナタ」であり、「クライスレリアーナ」が「ピアノのための幻想曲集」と題されているということで、全体が「ファンタジー・プロ」になっている。ブラームスにしてもシューマンにしても一曲一曲は短いミクロコスモスの集合体なんだけど、全体を通して聴くとほとんど叙事詩的な大きなドラマが浮かび上がってくるおもしろさ。アンゲリッシュのピアノは陰影豊かで、音色の表現も多彩。白眉はやはり入神の「クライスレリアーナ」。この曲集の終曲がもたらす情趣をどう言語化すればいいのだろう。荒れ地をさまようかのような孤独と寂寞、あるいは妄執の喜び。アンコールにシューマンの「子供の情景」の「見知らぬ国から」、さらにブラームスのop116-4のインテルメッツォ。

●ヨーロッパでは絶大な名声を築いているのに、日本での人気がぜんぜん追いついていないピアニスト。今のところアンゲリッシュはそんなふうに言われている(紀尾井ホールで満員にならない)。なにしろ来日回数が少なく、リサイタルがほとんどなかった。ラ・フォル・ジュルネの初期に来日していたとは言うんだけど……(「実は昔LFJに来ていた」パターンがまたしても発動)。でも、今回の来日でずいぶん事情が変わるかも。この日のリサイタルはNHKのテレビ収録あり。さらに今週末はN響定期への出演もある。

タジキスタン代表vsニッポン@ワールドカップ2022カタール大会 アジア2次予選

●W杯アジア2次予選、先日のモンゴル戦に続く、アウェイのタジキスタン戦。相手はこの試合のために2週間の合宿を組み、こちらは移動しての中四日。森保監督は先発メンバー4人を入れ替えてきた。けがの冨安の代役は植田。トップには永井に代えてフランクフルトの鎌田を起用。大迫不在の今回、ほかに9番タイプの選手がいないので、前線は偽9番タイプか、スピード勝負のタイプが担うことになる。GK:権田-DF:酒井宏樹、植田、吉田、長友-MF:橋本拳人、柴崎-堂安、南野(→久保建英)、中島(→浅野)-FW:鎌田大地(→永井)。

●W杯アジア2次予選、先日のモンゴル戦に続く、アウェイのタジキスタン戦。相手はこの試合のために2週間の合宿を組み、こちらは移動しての中四日。森保監督は先発メンバー4人を入れ替えてきた。けがの冨安の代役は植田。トップには永井に代えてフランクフルトの鎌田を起用。大迫不在の今回、ほかに9番タイプの選手がいないので、前線は偽9番タイプか、スピード勝負のタイプが担うことになる。GK:権田-DF:酒井宏樹、植田、吉田、長友-MF:橋本拳人、柴崎-堂安、南野(→久保建英)、中島(→浅野)-FW:鎌田大地(→永井)。

●アウェイのタジキスタン戦というと、2011年にワールドカップ2014アジア3次予選をザッケローニ監督のもとで戦っている。そのときはピッチ上にほとんど芝がなく、ほぼ土という草サッカーで使う区立のグラウンドみたいな状態で、これはないだろうと思ったものだが、あれから8年。タジキスタンのピッチは青々としている……人工芝で(!)。映像を通してもボールのバウンドや転がり方に違和感。そしてタジキスタンの選手たちはコンディションもよく、試合開始から鋭い出足でプレッシャーをかけてくる。スタンドは大声援でタジキスタンを鼓舞。こうなるとニッポンもいつものきれいなボール回しができなくなる。いつになくボールを失う展開で、前半はかなり苦戦することに。タジキスタンも守ってカウンターなど狙わずに、ホームらしく主導権を握ろうとして、どんどんニッポンのゴールを襲う。前半、無失点で済んだのはタジキスタンが決定機に決めきれなかったから。権田のファインセーブあり。ほぼ五分の戦いに。

●後半、ニッポンは鎌田がトップ下、南野がトップに入る形に。もともと前半からふたりが随時入れ替わる予定だったそうだが、後半からは選手間の判断でポジションを入れ替えたという。結果的にこれが功を奏して、後半8分、左サイドの中島のクロスから中央でマークを外した南野がヘディングで先制点。さらに続いて後半11分、柴崎のスルーパスから右サイドの酒井がグラウンダーの高速クロスを入れ、ゴール前で南野がヒールで合わせて流し込む技巧的なゴール。これで一気に楽になった。後半途中からタジキスタンは運動量も落ち、攻守の切り替えが遅くなる。後半37分、酒井のクロスからファーサイドで交代出場の浅野が頭で叩きつけて3点目。移籍問題で苦労してセルビアのパルチザン・ベオグラードで奮闘する浅野拓磨だが、久々の代表ゴール。吉。タジキスタン 0-3 ニッポン。

●南野の充実ぶりとは対照的に、PSVに移籍した堂安はプレイが淡泊。現状では伊東純也のほうが機能している。中島も無用なボールキープとロストが目立つ。南野、中島、堂安の「三銃士」が森保体制の看板のように思っていたが、今後ポジション争いが激しくなりそうな予感。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団の「答えのない質問」「未完成」他

●台風19号が猛威を振るった週末、首都圏の多くの演奏会が中止になった。気象庁の予報技術が進化したおかげなのか、一昔前と違って台風は事前の予報通りにやってくる。逸れてくれないし、消えてくれない。上陸するといったら本当に上陸する。12日は鉄道各社は計画運休に。電車が止まれば、もうどうにもならない。催事が軒並み中止になり、多くのお店も会社も休業、学校も休校。一日じっと引きこもって台風を待ち構えるしかない状況。食べ物を用意して、モバイルバッテリーを充電し、お風呂に水をためる。大混雑の街から人がいなくなる。コンビニからは食べ物がなくなる。いやでも2011年を思い出す。

●ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団が用意したプログラムは、アイヴズ「答えのない質問」とシューベルトの「未完成」交響曲、ブラームスのピアノ協奏曲第1番(独奏はヴァーヴァラ)。12日のサントリーホール公演は中止するしかないが、同じプログラムが13日のミューザ川崎でも予定されており、問題はこちらの公演が開催できるかどうか。13日になれば台風も去り、朝から天候は回復することはまちがいないが、台風の被害がどれだけ出るのか、電車が動くのかどうか、だれにもわからない。前日の段階では、「開催の予定だが、最終的には当日の正午頃に決定」と発表があった。で、翌日。いつもは品川から川崎まで東海道線か京浜東北線を使うのだが、どちらも午前中は止まったまま。ただ、京急は動いていたので、品川から京急川崎に行くことに。京急川崎とJR川崎って、つながっていないんすよね。初めて降りたので、方角がわからず、地図を見て歩く。結局、演奏会は開催されることになり、予定より10分開演時間を遅らせることになった。客席は状況を考えれば予想以上の入り。

●前半はアイヴズ「答えのない質問」とシューベルトの「未完成」交響曲がつなげて演奏された。Unanswered Question の回答が Unfinished だという趣向が、あやうく Unperformed になるところだったが、一公演だけでも開催されたのは救い。「答えのない質問」、やはりライブで聴くとトランペット(舞台裏)と木管楽器の対話性が引き立つ。アイヴズでの静かな弦楽器の動きが、続く「未完成」冒頭のうごめくような弦楽器とどこかで対応しているように思える。後半、ブラームスのピアノ協奏曲第1番でソロを務めたのはヴァーヴァラというモスクワ生まれのピアニスト。本当はヴァーヴァラの後に姓が続くんだろうけど、芸名がヴァーヴァラということなのか(ウ濁マニア垂涎)。2012年にゲザ・アンダ国際ピアノ・コンクールで第1位を獲得していて、そのときの審査委員長がノットなんだとか。演奏前はナーバスになっていたようだが、始まってみれば聴きごたえのあるすばらしいブラームス。音色はブリリアントではなく、むしろ渋みのあるくすんだトーンで、詩情豊か、随所にはっとさせられるような表現がある。メカニックよりも、第2楽章のような内省的な楽想の玄妙さが印象に残る。終楽章はパワーを振り絞って、勢いよく駆け抜けた(おしまいのほうでチェロの弦が切れて、チェロ・リレーの場面あり)。アンコールでブラームスの間奏曲作品118-2。納得の選曲で、自家薬籠中のものといった感。

●終演後、JR川崎駅に向かうと東海道線が動いていた。帰宅途中、コンビニをのぞくとやはり棚がからっぽ。ニュースで北陸新幹線の車両が長野で浸水していることを知る。すでに予約している切符があるのだが、はたして車両のやりくりができるのかどうか。

ニッポンvsモンゴル代表@ワールドカップ2022カタール大会 アジア2次予選

●W杯アジア2次予選、アウェイのミャンマー戦に続いて、第2戦はホームで対モンゴル戦。モンゴルはまったく未知のチーム。FIFAランク的には2次予選で対戦する相手とは思えないほど下位なのだが、今回初めて2次予選まで進出できたそう。監督はドイツ人のミヒャエル・ヴァイス。元京都パープルサンガのコーチで、奥さんは日本人なんだとか。最近の日本代表事情についても詳しい模様。結果を先に書いておくとニッポン 6対0 モンゴル。

●W杯アジア2次予選、アウェイのミャンマー戦に続いて、第2戦はホームで対モンゴル戦。モンゴルはまったく未知のチーム。FIFAランク的には2次予選で対戦する相手とは思えないほど下位なのだが、今回初めて2次予選まで進出できたそう。監督はドイツ人のミヒャエル・ヴァイス。元京都パープルサンガのコーチで、奥さんは日本人なんだとか。最近の日本代表事情についても詳しい模様。結果を先に書いておくとニッポン 6対0 モンゴル。

●モンゴルの布陣は4バック。4-1-4-1、あるいは4-4-2のようにも見えたが、開始早々から一方的にニッポンに押し込まれ、90分を通じて一度も攻撃らしい攻撃をすることができなかった。近年、代表チームは各国の力の差がなくなってきて世界のどこでも弱小チームとの対戦は減ってきているのだが、今回のモンゴル代表は天皇杯に出場する大学生チームにも及ばないのでは。これはモンゴルの問題ではなく、AFCの問題なんだけど、1次予選ならともかく、2次予選でこういう試合が実現してしまうのは予選のレギュレーションに難があるのではと疑ってしまう。

●ただ、モンゴルの選手たちに立派なフェアプレイ精神があったことは称えるべき。ニッポンが次々とゴールを決めていくなかで、多くのアジアの対戦相手のようにラフプレイに走ったりせず、どんなに力の差があってもあくまでサッカーをし続ける態度を貫いた。何点取られても、攻める姿勢を失わなかった(だからますます失点したわけだが)。ヴァイス監督の哲学なのか、国民性なのかはわからないが、こういった姿勢はいずれ報われるはず。

●ニッポンは右サイドに堂安ではなくゲンクで活躍中の伊東純也を起用、トップは不在の大迫に代わってFC東京の永井謙佑が務めた。セントラルミッドフィルダーは柴崎と、シュトゥットガルトへ移籍して出場機会を失っている遠藤航。途中でポルティモネンセの安西幸輝、フランクフルトの鎌田大地を投入するなど、公式戦ではまずできないような、選手層の厚みを増すことを狙った森保采配。GK:権田-DF:酒井宏樹(→安西幸輝)、冨安、吉田、長友-MF:遠藤航、柴崎-伊東純也、南野(→鎌田大地)、中島-FW:永井(→原口)。南野がキレていた。完成された選手になりつつある感。中島は意味のないボールキープがやや心配。両サイドからのクロスボールがほとんどチャンスにつながっていたが、なにしろ相手の守備がまったく付いてきていなかったので……。得点は南野、吉田、長友、永井、遠藤、鎌田。シュート41本を打った。

「B→C バッハからコンテンポラリーへ」 成田達輝

●8日は東京オペラシティのリサイタルホールで「B→C バッハからコンテンポラリーへ」成田達輝(ヴァイオリン)。共演は百留敬雄(ヴァイオリン)。くらくらするような強烈な一夜。看板に偽りなしの「B→C」、プログラムは前半にバッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調とファーニホウの「見えない色彩」、後半にマテウ・マロンドラ「24のモジュラー・セル ~2台のヴァイオリンのための」(2019、成田達輝委嘱作品/世界初演)、パガニーニの「24のカプリス」から第24番イ短調、エルンスト「夏の名残のバラにもとづく変奏曲」、クラウス・フーバー「インタルシーミレ」(2010)、ヴィヴァルディのトリオ・ソナタ ヘ長調RV70、ジョン・ボールドウィン「ウト、レ、ミ、ファに基づいて」。

●切れ味鋭くパワフル、音色は輝かしく、強靭さとしなやかさを兼ね備えたヴァイオリンで、とにかくうまい。キレッキレのヴァイオリンが唸りをあげる。ファーニホウはどこか発話風で、能弁な語りを耳にするかのよう。続く初演作マロンドラの「24のモジュラー・セル」はまさに対話で、2台ヴァイオリンのひとりが発話すると、それに被せ気味でもうひとりが発話する。反復的な対話のおもしろさ、にじみ出るユーモア。これらモダンな超絶技巧曲の後で聴くパガニーニは、もはや軽やか。続くエルンストとともに余裕綽々のヴィルトゥオジティ。この文脈に乗って、2台ヴァイオリンによるヴィヴァルディやボールドウィンから予想もつかない風景が見えてくる。HIPとは正反対で、「もしこれらの曲が今書かれたばかりの新作だったらどう弾くか」というアプローチなんだと思う。鋭利で遊び心にあふれたヴィヴァルディ。ボールドウィンでは成田ひとりがステージで弾き、バスを奏でる百留は袖からスタートして歩きながら客席を一周してステージに帰ってくるという趣向。このプログラムにこれだけ楽しさが詰まっていたとは。脱帽するしか。アンコールはなし、成田の短いあいさつで終演。

マルク・ミンコフスキ指揮東京都交響楽団のシューマン&チャイコフスキー

●7日は東京文化会館でマルク・ミンコフスキ指揮都響。シューマンの交響曲第4番(初稿)とチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」というプログラム。前半のシューマン、自分は改訂稿が大好きすぎて、最近ときどき耳にする初稿のよさがあまりピンと来ていないのだが、どのあたりが魅力なんだろうか。オーケストレーション? でも第4楽章なんて断然改訂稿のほうがカッコいいと思うんだけど。

●後半の「悲愴」は鮮烈。一貫して速めのテンポでぐいぐいと進む。ほとんど踊れそうなインテンポの「悲愴」。慣習的なタメをよしとしないけど、ところどころの間は長めにとるのがミンコフスキ仕様。べたついた感傷をすっきり洗い落とす、でもドラマはしっかり残っていてエモーショナル。第1楽章のppppppはバスクラリネットで代用せず、そのままファゴットで。なんの問題もない。ミンコフスキは楽章間で指揮棒を下ろさずに緊張感を保ったまま次へと進む。第3楽章の驀進は爽快。先月、この曲はディエゴ・マテウス指揮サイトウ・キネン・オーケストラの熱演を聴いたばかりだけど(メンバーは何人か重なっているはず)、まったく別種のアプローチ。終楽章は十分にドラマティックでありながら、儀式性を排除することに成功していた。荒々しいホルンのゲシュトップ。カーテンコールをくりかえした後、いったん拍手は止みかけたものの、数人のお客さんが熱心に手を叩き続けたおかげで周囲に拍手が広がり、ミンコフスキのソロ・カーテンコールに。残ったお客さんだけで立ち上がって大喝采。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のシェーンベルク「グレの歌」

●5日はミューザ川崎でジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のシェーンベルク「グレの歌」。ミューザ川崎シンフォニーホール開館15周年記念公演として二日間にわたる「グレの歌」の初日へ。本来ならめったにない貴重な機会だが、当欄でなんどか記しているように、今年ほかに2団体がこの作品を取り上げるというまさかの「グレグレグレの歌」祭りが出来。

●5日はミューザ川崎でジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のシェーンベルク「グレの歌」。ミューザ川崎シンフォニーホール開館15周年記念公演として二日間にわたる「グレの歌」の初日へ。本来ならめったにない貴重な機会だが、当欄でなんどか記しているように、今年ほかに2団体がこの作品を取り上げるというまさかの「グレグレグレの歌」祭りが出来。

●恐るべき巨大編成ではあるが、ホールの特徴もあってか、もっとも盛大に鳴らす場面でも響きが飽和せず、激しくはあっても決して狂暴ではない。今年聴いた「グレの歌」中ではもっとも清澄で豊麗なサウンド。そして歌手陣が強力。ヴァルデマールにトルステン・ケール、トーヴェにドロテア・レシュマン、山鳩にオッカ・フォン・デア・ダメラウ、農夫にアルベルト・ドーメン、道化師クラウスにノルベルト・エルンスト、語り手にサー・トーマス・アレン。合唱は東響コーラスで暗譜。前回も書いたように、第2部で大編成のオーケストラの咆哮に立ち向かうヴァルデマールの声が客席まで届かないのは、神に異議申立てをする人間の王の非力さと傲慢さを表現していると解することができる。ただ、ほかの2公演に比べれば、ケールの声は相当に健闘していて、むしろ「えっ、ここまで聞こえるの?」と思ったくらい。あと少しで神に勝てそうな超人の王。こんな強大な王が最後にはさまよえるゾンビになってしまうとは(なりません)。トーマス・アレンの声の力強さ、存在感の大きさも印象的。

●三者三様の「グレの歌」を聴けて、それぞれに違ったタイプのグレっぷりだったけど、作品そのものの印象はほぼ一貫していて、まだら模様の大作といった感じ。やっぱり後半のほうがおもしろい。というか、第1部の「山鳩の歌」から、おもしろくなってくる。最後にやってくる「見よ、太陽を」の問答無用の解決がすごい。ノットと東響は、来シーズンにシェーンベルク「ペレアスとメリザンド」、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」(演奏会形式)へと、後期ロマン派の愛の音楽を遡る。

●終演後は盛大な喝采とカーテンコールの後、オーケストラの退出後もノットと歌手陣が2度にわたって呼び出された。まだ退出中だった合唱団への拍手の意もあったとは思うが、それにふさわしい記念碑的な演奏だったと思う。祭りは壮麗に閉じられた。

アンサンブル・ウィーン=ベルリン ~ 東京文化会館プラチナ・シリーズ

●4日は東京文化会館小ホールでアンサンブル・ウィーン=ベルリン。2年ぶりの来日、全席完売。カール=ハインツ・シュッツ(フルート)、ジョナサン・ケリー(オーボエ)、アンドレアス・オッテンザマー(クラリネット)、リヒャルト・ガラー(ファゴット)、シュテファン・ドール(ホルン)という超豪華メンバーによる木管五重奏。前回、現行メンバーで聴いたときも感じたけど、ドール、ケリー、アンドレアス・オッテンザマーというベルリン・フィル勢が3人いて、かなりベルリン・フィル色が強まっている。しかしオッテンザマーはウィーンの人だからアンドレアスをウィーンとベルリン半々でカウントすれば、ちょうどウィーン勢とベルリン勢が2.5人ずつになって釣り合う。

●4日は東京文化会館小ホールでアンサンブル・ウィーン=ベルリン。2年ぶりの来日、全席完売。カール=ハインツ・シュッツ(フルート)、ジョナサン・ケリー(オーボエ)、アンドレアス・オッテンザマー(クラリネット)、リヒャルト・ガラー(ファゴット)、シュテファン・ドール(ホルン)という超豪華メンバーによる木管五重奏。前回、現行メンバーで聴いたときも感じたけど、ドール、ケリー、アンドレアス・オッテンザマーというベルリン・フィル勢が3人いて、かなりベルリン・フィル色が強まっている。しかしオッテンザマーはウィーンの人だからアンドレアスをウィーンとベルリン半々でカウントすれば、ちょうどウィーン勢とベルリン勢が2.5人ずつになって釣り合う。

●前回はさいたまでオール20世紀音楽プログラムを聴いたのだが、今回はモーツァルトを柱に置いたクラシカルなプログラム。なので編曲物も入る。前半がモーツァルトのオペラ「コジ・ファン・トゥッテ」より6曲(編曲はウルフ=グイド・シェーファー。NDRエルプフィルの首席クラリネット奏者)、クルークハルトの木管五重奏曲ハ長調op79、後半はイベールの3つの小品、モーツァルトの五重奏曲ハ短調(セレナード第12番K388=弦楽五重奏曲K406からモルデハイ・レヒトマンが編曲)。クルークハルトは19世紀後半の人だがこの木管五重奏曲は古典派風味。4楽章構成で第2楽章にスケルツォ、第3楽章に緩徐楽章を配置するスタイルの曲で、構築感よりは名技性が前面に出る感。イベールは真の傑作。洒脱というよりはむしろがっしりとしたシリアスなテイストで聴かせてくれる。

●最後のモーツァルトの木管五重奏編曲バージョンは、もともと木管八重奏で書かれた原曲をモーツァルト自身が弦楽五重奏曲に編曲しており、それをさらにレヒトマンが木管五重奏に再変換したというアレンジ。なるほど、そんな手があったとは。まろやかでスマートなモーツァルト。アンコールにベートーヴェンの弦楽五重奏曲op4(木管五重奏版)より。

ハーゲン・クァルテット~ハイドン&バルトーク・ツィクルス第3夜

●3日はトッパンホールでハーゲン・クァルテット。3夜にわたるハイドン&バルトーク・ツィクルスの最終日にすべり込む。三夜とも3曲構成で、ハイドン+バルトーク+ハイドンというサンドイッチ型の配列。ハイドンとバルトークをハンガリーつながりでプログラムにする。これはクァルテットに与えられた特権だろう。一般的には渋いプログラムかもしれないが、トッパンホールのお客さんにとっては大歓迎なのでは。

●曲は前半がハイドンの弦楽四重奏曲第79番ニ長調「ラルゴ」とバルトークの弦楽四重奏曲第6番、後半がハイドンの弦楽四重奏曲第80番変ホ長調。前半はハイドン「ラルゴ」の第2楽章とバルトークの全楽章にともに「メスト」(悲しげに)と記される悲嘆の四重奏曲集。といっても、両者の性格の違いは際立っている。ハイドンの「ラルゴ」第2楽章に感じられるのが懐旧の念だとすれば、バルトークは1939年ヨーロッパの「今そこにある危機」。第2楽章、悲しみの主題に続いて登場する行進曲モドキは戦慄の20世紀軍隊行進曲。第3楽章はスケルツォならぬブルレッタ。諧謔の音楽というが、本当に「カッカッカッ」という笑い声を模したような嘲笑の音楽。えぐいジョークの連続の後、第4楽章でやってくるのは祈り、あるいは諦念か。ハーゲン・クァルテットの演奏は表現の振幅がきわめて大きく、生々しく苛烈。前半だけでほとんど充足してしまうが、後半はふたたびハイドン。この第80番、戯れに満ちた音楽ではあるんだけどバルトークの後に聴くと、さすがに軽い。これでおしまいでいいのかなと思ったら、アンコールでシューベルトの弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」から第3楽章メヌエット。深淵をのぞき込むような虚無の音楽。ここまで含めてひとつのプログラムなのかと納得。

●第2ヴァイオリンのライナー・シュミットのみ楽譜を持たず袖から出てくる。足元に黒いフットスイッチらしきものがあったので、なにか電子楽譜を使っていたのだろうか。

「なめらかな世界と、その敵」(伴名練 著/早川書房)

●最近読んだ小説のなかで、ずば抜けて強烈な印象を残したのが「なめらかな世界と、その敵」(伴名練 著/早川書房)。表紙絵がこんな感じなので書店では手に取りづらいが、全6篇からなる恐るべき短篇集。完全にSFというジャンル小説にとどまりながら、これほど新しく、今を描いた小説はないんじゃないか。

●最近読んだ小説のなかで、ずば抜けて強烈な印象を残したのが「なめらかな世界と、その敵」(伴名練 著/早川書房)。表紙絵がこんな感じなので書店では手に取りづらいが、全6篇からなる恐るべき短篇集。完全にSFというジャンル小説にとどまりながら、これほど新しく、今を描いた小説はないんじゃないか。

●秀逸なのは世界設定。表題作「なめらかな世界と、その敵」では、まず女子高生のなんでもないスクールライフが描かれるのだが、少し読み進めると、この世界ではだれでも自由意志によって並行宇宙を渡り歩くことができるとわかってくる。つまり、都合の良い現実を選択できる万能の人生を送っている。ところが、そんな世界で並行宇宙を移動する能力を失ってしまった人、たったひとつの現実を生きなければならない登場人物が出てくる。彼らを指して呼ぶには「乗覚障害」。この言葉にくらっと来る。ひとつの現実を生きる人間を障害とみなす世界観。そして、その舞台設定が正しく青春小説に結実していることに驚嘆する。

●「シンギュラリティ・ソヴィエト」は歴史改変小説。アメリカがアポロ計画に取り組んでいる頃に、ソ連が先んじてAIを開発していたら、という舞台設定。「ひかりより速く、ゆるやかに」で描かれるのは、走行中の新幹線が突然「低速化」するという事故で、車両内では時間の流れが2600万分の1の速度に低下する。新幹線内の修学旅行生たちは結晶化した時間のなかに取り残され、旅行を欠席した主人公の現実と切り離されてしまう。これも青春小説。巧緻。

新国立劇場「エフゲニー・オネーギン」

●1日は新国立劇場でチャイコフスキーのオペラ「エフゲニー・オネーギン」新制作(劇場表記は「エウゲニ・オネーギン」)。シーズン開幕公演であり、大野和士芸術監督が力を入れるロシア・オペラ・シリーズ第1弾となる公演。演出はモスクワ・ヘリコン・オペラの芸術監督ドミトリー・ベルトマンで、新国立劇場初登場。指揮はウクライナ出身のアンドリー・ユルケヴィチで、こちらも初登場。タチヤーナにエフゲニア・ムラーヴェワ、オネーギンにワシリー・ラデューク、レンスキーにパーヴェル・コルガーティン、オリガに鳥木弥生、グレーミン公爵にアレクセイ・ティホミーロフ。ピットに入るのは東京フィル。文化庁芸術祭オープニング公演。秋篠宮夫妻がご臨席。

●1日は新国立劇場でチャイコフスキーのオペラ「エフゲニー・オネーギン」新制作(劇場表記は「エウゲニ・オネーギン」)。シーズン開幕公演であり、大野和士芸術監督が力を入れるロシア・オペラ・シリーズ第1弾となる公演。演出はモスクワ・ヘリコン・オペラの芸術監督ドミトリー・ベルトマンで、新国立劇場初登場。指揮はウクライナ出身のアンドリー・ユルケヴィチで、こちらも初登場。タチヤーナにエフゲニア・ムラーヴェワ、オネーギンにワシリー・ラデューク、レンスキーにパーヴェル・コルガーティン、オリガに鳥木弥生、グレーミン公爵にアレクセイ・ティホミーロフ。ピットに入るのは東京フィル。文化庁芸術祭オープニング公演。秋篠宮夫妻がご臨席。

●音楽面は充実。第1幕、ムラーヴェワのみずみずしい歌唱は純朴なタチヤーナにぴったり。貴婦人然とした第3幕との対照も見事。コルガーティンのレンスキーは甘美な声でイケメン度高し。脇役ながらティホミーロフのグレーミン公爵がすごく利いている。声量豊かで、格調高い。ユルケヴィチ指揮のオーケストラは、抒情性という点で出色。煽らず、熱くも甘くもないのだが、ていねいで、しなやかで清潔感のあるサウンドを引き出していた。有名なポロネーズの場面で、快速テンポでサクサク粘らず進めるのにも好感。厚塗りではない、素顔のチャイコフスキー。

●演出のベルトマンにとって9回目となる「エフゲニー・オネーギン」は、「スタニスラフスキーの偉大なプロダクションを主軸として発展させた」というもので、名作に正面から取り組んだ演出。大胆な読み替えや衝撃的な解釈などで目を引くものではなく、演劇的な視点から登場人物の心理を丹念に描写した舞台ということになるのだろうか。とはいえ、いろんな点で演技の過剰さは感じるかな。第3幕、タチヤーナが脱ぎ捨てた赤いドレスに、オネーギンが顔をうずめてクンクンしている変態感とか、少し笑いそうになったのだが、みんな平気だったんだろうか。目を引いたのはオリガの人物像。かなりトリッキーで、片時もじっとしていられない不思議女子。どうしてこんなめんどくさそうなガキにイケメンのレンスキーがぞっこんなのか謎、と言いたいところだが、世の中は往々にしてそういうものかも。全般に演技の真摯さはギャグと交換可能であり、一方で明示的なユーモアは笑えない。舞台には絵画的な美しさあり。ちなみに休憩は1回で、第2幕の第1場の後に入る。

●名作オペラに登場する惨めな男ナンバーワンがオネーギン。ぶっちぎりでナンバーワン。しかもレンスキーもけっこう情けない男で、ささいなことで嫉妬して命を落とす。ともになに不自由なくぬくぬくと育った男が、愚かさによって罰を受けるという話が「エフゲニー・オネーギン」。大抵のオペラと違ってヒロインは賢く、男はバカばかり。そこにこのオペラの真実味があるんだろう。で、演出家の意図とは違うかもしれないのだが「オペラは見たままに理解する」キャンペーン絶賛開催中の自分としては、オネーギンとレンスキーの力関係についても思い至るところがあった。このプロダクションに関していえば(原作上の設定は差し置いて)、どう見てもレンスキーのほうがモテそう。オネーギンは財産はあっても、レンスキーより野暮ったくて、オッサン感のある若者。口ではニヒルを気どっているが、実はホントはぜんぜんモテない男で、レンスキーに嫉妬していたから決闘で引き金をひくことができたんじゃないだろうか。せっかく世間知らずのタチヤーナにラブレターをもらったのに、大人の男を気どってカッコをつけてしまったばかりに、神様がくれたワンチャンスを逃すことに。外国を旅していたとか言って公爵家にあらわれたけど、本当は自宅に引きこもっていたのでは……と妄想をたくましくしてみる。

●演出のベルトマンはインタビューで、タチヤーナのモデルはチャイコフスキーの結婚相手だったアントニーナ・ミリューコヴァだと断言している。当時チャイコフスキーはウラジーミル・シロフスキーという若い金持ちと付き合っていたが、シロフスキーとの関係を清算しようと思って、アントニーナと結婚を決めた(よく知られているようにこの結婚は短期間で破綻する)、しかしチャイコフスキーとシロフスキーの別れ話はもつれて大げんかになり、シロフスキーは当てつけでチャイコフスキーよりも先に女性と結婚してしまったという。チャイコフスキーがなぜ女性と結婚してしまったのか、資料によっていろんなふうに記述されてはいるが、結局のところ、彼の心の中までは想像でしか語れない。人間、手紙にだって、いつでも本心をさらけ出すものではないし、そもそも本心というものはひとつではないだろうから。

J1リーグ 第27節 ベガルタ仙台vsマリノス ~ 痛恨のドロー

●リーグ戦で3位のマリノスはアウェイで仙台戦。DAZNで観戦。リーグ戦では3連勝しているものの、ミッドウィークに天皇杯で鹿島相手に完敗して臨んだリーグ戦。マリノスはケガからGKの朴一圭、サイドバックの高野遼が復帰して先発、中盤では出場停止の喜田に代わってヴェルディから移籍してきた渡辺皓太が先発。両サイドバックは高野遼と松原健が務めていたが、ほかにティーラトン、広瀬陸斗、和田拓也もいて競争が激しい。前線は今回もノートップ方式で、右にエリキ、中央に仲川、左にマテウス(名古屋からローン)と3人のウィンガーが並ぶ。トップ下にエースのマルコス・ジュニオール。

●序盤からマリノス・ペースで、いつものようにハイラインを敷き、ボール・ポゼッションを高め、多数のパス交換からスペースを作り出して攻める。前半21分、さっそく理想的な展開で先制点。左サイドの高野遼のクロスから、本来は逆のサイドバックの選手である松原健が中央で決めてゴール。攻撃時に逆サイドのサイドバックが中央に入るという、最近流行の攻撃的なスタイルが実を結んだ。仙台は長身の長澤が利いていて、高さの勝負になると脅威。

●早めにマリノスが追加点を取っていれば、まったく違った展開になっていたはずだが、後半、試合が進むにつれてマリノスの攻撃の質が落ちてゆく。前線でボールを持っても攻撃のアイディアが不足していて、攻めきれずにボールを奪われてカウンターからピンチを招くことがしばしば。ミスが増え、前線が守備で疲弊してしまう。ポステコグルー監督は選手を交代して前線を活性化しようとするが、むしろ次第に仙台のチャンスが増えてゆく。後半44分、ついに永戸勝也に同点ゴールを決められてしまった。仙台のハードワークに屈した形。1対1。

●たまたま上位2チームがともに引き分けだったのに、差を詰められず。下との差が詰まってしまった。正直なところ、もっと上を狙えるほどの強さは感じない。ポステコグルー戦術はエキサイティングだが脆い。戦術的なリスクによって失点したのではなく、力負けしての失点だったので、監督は相当に不満だったはず。