●ワールドカップ2022アジア最終予選、10月の正念場2連戦に向けて代表メンバーが発表された。マジョルカの久保建英とセルティックの古橋亨梧はケガでメンバー外。森保監督はチームの継続性を大事にしているようで、サプライズはほとんどない。一試合の重みが増す最終予選となればなおさらというか、新戦力よりもベテラン頼みの感も。帰国した東京の長友佑都、浦和の酒井宏樹、神戸の大迫は引き続き選出。この3人以外のフィールドプレーヤーは全員海外組。

●ただ、その海外組の所属クラブを見ていて感じたんだけど、ヨーロッパの4大リーグ(英西伊独のトップリーグ)で本当に活躍している選手はとても少ない。アーセナルに移籍してサイドバックとして評価を高めている冨安健洋、サンプドリアのセンターバック吉田麻也、シュトゥットガルトで中盤の守備に奔走するデュエル・キングの遠藤航。なんと、みんなディフェンスの選手ではないの。欧州で通用する日本人選手といえば「テクニックにすぐれた中盤の攻撃的な選手」みたいな先入観はもう捨てないと。

●あと、欧州とはいっても2部リーグの選手がずいぶん多くなった。オナイウ阿道のトゥールーズ、植田直通のニーム、室屋成のハノーファー、柴崎岳のレガネス、田中碧のデュッセルドルフ。みんな2部のチーム。ただ、1部リーグ下位チームで苦しい残留争いをするくらいなら、2部の強いチームで活躍するほうが選手の価値は上がるのかも?

●以下にメンバー一覧を。

GK:川島永嗣(ストラスブール/フランス)、権田修一(清水)、谷晃生(湘南)

DF:長友佑都(東京)、吉田麻也(サンプドリア/イタリア)、酒井宏樹(浦和)、室屋成(ハノーファー96/ドイツ)、植田直通(ニーム/フランス)、板倉滉(シャルケ/ドイツ)、中山雄太(ズヴォレ/オランダ)、冨安健洋(アーセナル/イングランド)、橋岡大樹(シントトロイデン/ベルギー)

MF:原口元気(ウニオン・ベルリン/ドイツ)、柴崎岳(レガネス/スペイン)、遠藤航(シュトゥットガルト/ドイツ)、伊東純也(ヘンク/ベルギー)、浅野拓磨(ボーフム/ドイツ)、南野拓実(リバプールFC/イングランド)、守田英正(サンタ・クララ/ポルトガル)、鎌田大地(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)、三好康児(ロイヤル・アントワープ/ベルギー)、堂安律(PSVアイントホーフェン/オランダ)田中碧(フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)

FW:大迫勇也(神戸)、オナイウ阿道(トゥールーズFC/フランス)。

2021年9月アーカイブ

ワールドカップ2022アジア最終予選、サウジアラビア戦とオーストラリア戦のメンバー発表

「『超』音楽対談 オーケストラに未来はあるか」(浦久俊彦、山田和樹著/アルテスパブリッシング)

●「『超』音楽対談 オーケストラに未来はあるか」(浦久俊彦、山田和樹著/アルテスパブリッシング)を読んだ。文化芸術プロデューサーの浦久俊彦さんと指揮者の山田和樹さんの対談シリーズをまとめた一冊。副題にもなっている「オーケストラに未来はあるか?」という問いに対して山田和樹さんが「ない!」と即答する場面が帯に記されているのだが、そこから期待できる通り、とてもオープンで刺激的な対談本だった。一見、わりと分厚い本で「えっ、対談本なのにこんな学術書みたいな厚さになっちゃうの? 半分の長さに削ればいいじゃないの」と思ったのだが、読んでみるとわかる、これは対談ならではのライブ感を本の形に収めるために必要な厚さだったのだ、と。実際、中身はぜんぜんアカデミックではなく(むしろどちらかといえばアンチアカデミック)、自由奔放で、意気投合したふたりの前のめりの姿勢におもしろさがある。

●「『超』音楽対談 オーケストラに未来はあるか」(浦久俊彦、山田和樹著/アルテスパブリッシング)を読んだ。文化芸術プロデューサーの浦久俊彦さんと指揮者の山田和樹さんの対談シリーズをまとめた一冊。副題にもなっている「オーケストラに未来はあるか?」という問いに対して山田和樹さんが「ない!」と即答する場面が帯に記されているのだが、そこから期待できる通り、とてもオープンで刺激的な対談本だった。一見、わりと分厚い本で「えっ、対談本なのにこんな学術書みたいな厚さになっちゃうの? 半分の長さに削ればいいじゃないの」と思ったのだが、読んでみるとわかる、これは対談ならではのライブ感を本の形に収めるために必要な厚さだったのだ、と。実際、中身はぜんぜんアカデミックではなく(むしろどちらかといえばアンチアカデミック)、自由奔放で、意気投合したふたりの前のめりの姿勢におもしろさがある。

●特に印象的だった場所を記しておくと、「オーケストラの感動率とヘタウマの微妙な関係?」で山田和樹さんが言う「自分がお客さんとして聴いたとき、感動する割合は、日本のオーケストラのほうが断然多い」という話。ベルリン・フィルやウィーン・フィルはもちろんすばらしいんだけど、感動するという点ではうまいかヘタかはあまり関係がなくて、むしろうまいとされるオーケストラのほうが感動率は下がる、と。そこから派生して「うまいオーケストラは最低点が高い」、でも発展途上のオーケストラのほうが「とんでもないホームランをかっ飛ばすことがある」。このあたりの感覚は東京の熱心な聴衆が抱いている実感とかなり合致しているんじゃないだろうか。あるいは、そのホームランに立ち会うためにホールに通っているお客さんと、ハイアベレージな一流海外オケを聴くお客さんとに分断している傾向もあるかもしれない。

●で、わりと思い切った話も出てくるので(書き原稿ではなかなか出ない、対談ならではの勢い)、文脈から引き離して一部だけ引用すると誤解を招きそうな場所がいっぱいあるんだけど、浦久さんがたびたび現状の音楽界について問題提起している部分、たとえば「クラシック音楽は、いつからエラくなったのか?」とか終章の「『文化としての芸術』とは?」のあたりが特に興味深い。後者のほうで、「アートとしての芸術」には公金を投入する必要ない、でも「文化としての芸術」には惜しみなく公金や投入しようという提言があって、読んでみると一瞬なるほど!と膝を打ったんだけど、よく考えてみるとその境界は自分にはわからない。でもそのあたりが本書の肝かも。

練馬区立美術館「ピーター・シスの闇と夢」

●練馬区立美術館で「ピーター・シスの闇と夢」(~11/14)を見た。チェコ出身でアメリカに亡命した絵本作家ピーター・シスの原画、アニメーション、スケッチなど約150点を展示。ほとんど予備知識のないままに足を運んだが、想像以上に見ごたえあり。絵本の原画といっても、ここまで緻密に描き込まれているとなると一点一点が持つインパクトは相当に大きい。

●で、シスの絵本はきっと「かべ 鉄のカーテンのむこうに育って」など日本でも知られているのだろうけど、クラシック音楽ファンにとっていちばんなじみ深い作品は映画「アマデウス」のポスターなんじゃないだろうか。「アマデウス」のミロシュ・フォアマン監督もチェコ出身で、実はシスの父親の友人だったのだとか。

●で、シスの絵本はきっと「かべ 鉄のカーテンのむこうに育って」など日本でも知られているのだろうけど、クラシック音楽ファンにとっていちばんなじみ深い作品は映画「アマデウス」のポスターなんじゃないだろうか。「アマデウス」のミロシュ・フォアマン監督もチェコ出身で、実はシスの父親の友人だったのだとか。

●共産主義体制下のチェコスロヴァキアに生まれたシスは、自由に絵を描くこともできなかったし、国外に移動することもできなかった。しかしロサンゼルス五輪に向けて、アニメーターのひとりとしてアメリカに派遣される。そしてアメリカで制作活動を始めたものの、チェコスロヴァキアら東欧諸国が五輪をボイコットしたため、大会前に帰国を要請されてしまう。シスはこれを拒否し、アメリカに亡命を果たす。この頃までの作品を見ていると、タッチは暗く重厚で、一見明るい場面を描いたような絵であっても、どこか抑圧的な重い空気が感じられる。ところが、亡命後にアメリカで結婚し家庭を築き、子供たちに向けた絵を描くと、どの絵にもリラックスしたやさしさが滲み出ている。正直なところ、より目を奪われるのは前者のほうではあるのだが、亡命者の円満なストーリーは人をほっとさせる。

●すべての絵が撮影禁止だったのは少し残念。美術館の周囲は公園になっていて、動物モチーフの彫刻などがたくさん設定されているのが楽しい。たとえば、このクマなど。スティーヴン・キングの小説だったら目を離した隙に動いていそう。

バッハ・コレギウム・ジャパンのベートーヴェン「オリーブ山のキリスト」

●26日は東京オペラシティでバッハ・コレギウム・ジャパン定期演奏会。今回はオール・ベートーヴェン・プログラムで、「静かな海と楽しい航海」、交響曲第2番、オラトリオ「オリーブ山のキリスト」。鈴木雅明指揮、中江早希(ソプラノ)、鈴木准(テノール)、加耒徹(バス)。オーケストラには名手がそろっている。コンサートマスター寺神戸亮、第2ヴァイオリンのトップに若松夏美、ホルンには福川伸陽、トロンボーンに清水真弓、ティンパニに久保昌一の名も。前半もすばらしいのだが、なんといっても後半「オリーブ山のキリスト」を聴けたのがうれしい。

●ベートーヴェン生前の成功作であり、作曲者本人も重要作と認識していたはずの曲が、現代ではほぼ演奏されない曲になっているという謎。一応、録音では聴いたことがあるにせよ、今回初めて真正面から向き合うことができた。台本はマタイ受難曲らと同様、キリストの受難を扱っているのだが、ストーリー性は薄く、一場面を拡大してイエスの心情にフォーカスしたといった感。ユダの裏切りの場面もない。イエスというか、ほとんど個人の苦悩に普遍化できるような祈りの音楽といった手触り。そして、イエスがテノールであるというところもそうなんだけど、オペラ的とも感じる(ペテロがバス。ソプラノはセラフィムという役どころでそんな登場人物必要なのかなと思うが、声楽的には勘所)。後の「フィデリオ」を予告しているところも多々あって、最後は輝かしい勝利の合唱で盛大に終わる(これから十字架にかけられるのでは)。台本に引っかかるところがあっても、最後は音楽の偉大な力ですべてを解決してしまうあたりも「フィデリオ」的。

●客席は盛況で、おなじみの分散退場。分散退場があるとわかっていると、拍手の途中に早々に席を立つ人が増えるのだが、なるべく分散するという本来の意図には適っている。拍手が鳴りやまず、指揮者のソロカーテンコールに。

「ヨルガオ殺人事件」(アンソニー・ホロヴィッツ著/創元推理文庫)

●アンソニー・ホロヴィッツの「ヨルガオ殺人事件」(創元推理文庫)読了。こんなにおもしろいミステリを読んでしまうと、次になにを読めばいいのか困ってしまう。前作「カササギ殺人事件」の続編という扱いで、今回も「小説内小説」の趣向がとられている。外枠の小説で事件が起きて、事件を解決する鍵がベストセラーとなったミステリ小説に隠されていることがわかる。主人公はそのミステリ小説の担当編集者だった人物で、これを再読しようと本を開くのだが、そこから読者であるワタシたちもその小説内小説を丸ごと読み始めることになる。入れ子構造が鮮やか。これだけでもかなりアクロバティックなのに、小説内小説のなかで探偵が過去の事件を長々と回想する場面があって、そこは小説内小説内小説みたいになっている。おいおい、「千一夜物語」かよっ!と全力でツッコミを入れたくなる。そんな凝った仕掛けがあるにもかかわらず、読みやすいんだな、これが。

●アンソニー・ホロヴィッツの「ヨルガオ殺人事件」(創元推理文庫)読了。こんなにおもしろいミステリを読んでしまうと、次になにを読めばいいのか困ってしまう。前作「カササギ殺人事件」の続編という扱いで、今回も「小説内小説」の趣向がとられている。外枠の小説で事件が起きて、事件を解決する鍵がベストセラーとなったミステリ小説に隠されていることがわかる。主人公はそのミステリ小説の担当編集者だった人物で、これを再読しようと本を開くのだが、そこから読者であるワタシたちもその小説内小説を丸ごと読み始めることになる。入れ子構造が鮮やか。これだけでもかなりアクロバティックなのに、小説内小説のなかで探偵が過去の事件を長々と回想する場面があって、そこは小説内小説内小説みたいになっている。おいおい、「千一夜物語」かよっ!と全力でツッコミを入れたくなる。そんな凝った仕掛けがあるにもかかわらず、読みやすいんだな、これが。

●ミステリとしてはすこぶる古風なスタイルを持ち、小説としては今風のメタフィクション仕立てになっているという離れ業。すさまじい超絶技巧が駆使されているのに、タッチは軽やか。名前がホロヴィッツだけに。

●音楽ネタとしては、モーツァルトの「フィガロの結婚」についての言及がある。登場人物のひとりがスネイプ・モルティングスに「フィガロの結婚」を観にいったという記述があって(舞台はイギリス)、これがいくらか物語にかかわってくる。

●あと、前作と同様「編集者小説」である点も見逃せない。作家が書く編集者小説という時点ですでにひねりが効いているわけで。

東条慧(ヴィオラ) 東京オペラシティ B→C バッハからコンテンポラリーへ

●21日は東京オペラシティで「B→C バッハからコンテンポラリーへ」。今回はヴィオラの東条慧。近年、次々と優秀なヴィオラ奏者が登場して、ソロや室内楽で活躍して、楽器そのもののイメージを変貌させている感がある。東条慧は2021年よりデンマーク王立管弦楽団の第一首席ヴィオラ奏者として試用期間中。共演者に牧野葵美(ヴィオラ)、草冬香(ピアノ)。

●プログラムがおもしろい。前半はバッハの無伴奏チェロ組曲第5番とリゲティの無伴奏ヴィオラ・ソナタ。ただし、バッハとリゲティの各曲をそれぞれ交互に演奏するという趣向。これがぴたりとはまって楽しい。辛い物は辛くない物と交互に食べるとさらにおいしいという「柿の種理論」の音楽的実践……と言いたいところだが、バッハとリゲティではどっちが辛いのかよくわからないか。後半はデュオ。藤倉大の「ドルフィン」とジョージ・ベンジャミンの「ヴィオラ・ヴィオラ」という2曲のヴィオラ・デュオを聴けるお得感。その両曲の間にこの日では異質なテイストのプロコフィエフ~ボリソフスキー編によるピアノ伴奏の「ロメオとジュリエット」からの6曲がはさまれる。藤倉大「ドルフィン」はヴィオラ同士がヴィオラ言語で睦まじく対話しているかのような親密さ。そういえばヴィオラはイルカっぽいかもしれない(じゃあヴァイオリンは?)。一方、ベンジャミン「ヴィオラ・ヴィオラ」は、部品が絡み合って稼働する一台のマシーンのようでもあり、ヴィオラvsヴィオラの熱い一騎打ちのようでもあり。2曲のヴィオラ・デュオの対照性が際立っていた。

●時節柄かアンコールやスピーチもなく、21時少し前に終演。充足。

鈴木雅明指揮読響のC.P.E.バッハ、プーランク、メンデルスゾーン

●18日は東京芸術劇場で鈴木雅明指揮読響。プログラムはC.P.E.バッハのシンフォニア ニ長調Wq.183/1、鈴木優人との父子共演でプーランクのオルガン協奏曲、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」。な、なんと、エマヌエル・バッハの同じシンフォニアを2日前に鈴木秀美指揮NHK交響楽団で聴いたばかり。これは偶然、それとも企み?

●同じ曲を2種類の味わいで楽しめたのは吉。先日のN響公演では大バッハの組曲の後に置かれて父子対照の鮮やかさが前面に出ていたが、この日はバラエティに富んだプログラムを予告する幕開けの音楽。開放的でエネルギッシュなエマヌエルで、浮き立つような高揚感。指揮はチェンバロ弾き振り。続くプーランクは鈴木優人がソリスト。芸劇のオルガンは最近のオーケストラ公演では反響板に隠れることが多いのだが、この日はモダン面がお目見え(表と裏とリバーシブルになっている)。ゴージャスな音色を満喫。パワフルであり、軽やかでもあり。才気煥発ぶりでエマヌエルからの流れを受け継ぐ。ソリスト・アンコールはやや意表を突いてフォーレの「夢のあとに」。後半のメンデルスゾーン「イタリア」は作品イメージを刷新するほど情熱的な演奏で、第1楽章からひりひりするような熱さ。終楽章は大いに盛り上がって、本来ならブラボーの掛け声が出るところだが時節柄そうもいかず、客席の反応がおとなしく感じてしまうのがもどかしい。客入りは上々、恒例の分散退場に。

------

●東京の新規陽性者数は予想以上に急速に減っている。9月の学校再開によるリバウンドは回避できたようだ。冬に向けて第6波が来るというのだが、もはや今が第何波なんだかすっかりわからなくなっている。国別ワクチン接種完了率(Our World in Data)を見ると、もう日本はアメリカを追い越したかなという状況。というかワクチン先進国のアメリカが54%しかないことに驚く。一方でLAフィル(Safety Information)やニューヨーク・フィル(Health and Safety Guidelines)はワクチン接種証明を入場条件にしており、社会は一様ではないと感じる。

鈴木秀美指揮NHK交響楽団のバッハ父子、ハイドン

●16日はサントリーホールで鈴木秀美指揮N響。本来ならトン・コープマンの指揮が予定されていたのだが、やはり来日が叶わず、代役に鈴木秀美。結果的にこの代役は大成功だったのでは。鈴木雅明、鈴木優人に続いて鈴木ファミリー続々登場のN響。曲は大バッハの(管弦楽)組曲第3番、C.P.E.バッハのシンフォニア変ロ長調Wq182-2と同ニ長調Wq183-1、ハイドンの交響曲第98番。コンサートマスターに白井圭。一曲目のバッハからN響がNHKバロックアンサンブルに大変身。ピュアで澄んだ弦楽器の響き、明確なアクセントで祝祭性を際立たせるトランペット、舞踊性を感じさせるリズム。この後にエマヌエル・バッハのシンフォニア2曲を聴くと、これはキラッキラの未来の音楽だと感じる。踊りの要素は雲散霧消して、次に何が飛び出すかまったく予想不能の驚きの音楽。アグレッシブで切れ味鋭い。ナチュラルホルン使用。N響のフレキシビリティに感嘆。

●この日のプログラムは歴史をたどる旅で、エマヌエル・バッハの冒険が架け橋となって、ハイドンという成熟に到着するストーリーを体感できる。野心家の若者からオヤジギャグを連発する自信満々のオッサンに変貌するくらいの跳躍度。交響曲第98番は壮麗でエネルギッシュ。この曲の第2楽章を聴くと、ゴッド・セイブ・ザ・クイーン(そして試合前に一列に並ぶイングランド代表)を連想せずにはいられない。終楽章、最後はチェンバロ・ソロまで飛び出す終盤の執拗なサービス精神に、ノリノリの巨匠の姿を感じる。

●今月から新シーズンを迎え、N響の定期公演が再開。これまでも演奏会は開かれていたが、20/21シーズンは定期公演という形では中止になっていた。客席の雰囲気は半ばもとに戻りつつある。最初の楽員入場時の拍手はあった。

小石川後楽園 2021 疎

●ウイルス禍で一変したのが外国人観光客でにぎわっていた場所。昨年、新宿御苑のガラガラっぷりをお伝えしたが、今度は小石川後楽園へ。飯田橋、水道橋、後楽園いずれの駅からも徒歩で数分。中に入れば外界とは別世界の静かで落ち着いた大名庭園が広がっている。遠くに東京ドームとジェットコースターのレールが見えるミスマッチ感も吉。

●小石川後楽園は江戸時代の初期に水戸徳川家の祖である頼房が江戸の中屋敷の庭として作ったもの。二代藩主の光圀の代に完成し、作庭に際し中国趣味が取り入れられているのが特徴。作り込んだ庭園なので開放感はそれほどないのだが、ぜいたく感に浸れるのが魅力。

●最近はこういった風光明媚な庭園に来ると、スマホを取り出してポケモンGOに興じることにしている。大名気分でポケモン探しはすこぶる乙。かつて光圀もここでピカチュウをゲットしていたのかなあなどと想像すると、なんとも風情があって歴史ロマンに浸れる。

ヴィキングル・オラフソンの「モーツァルト&コンテンポラリーズ」

●ヴィキングル・オラフソンの最新アルバム「モーツァルト&コンテンポラリーズ」を聴いた。タイトルだけ見ると、モーツァルトと現代音楽を組み合わせたのかな?と誤解しそうになるが、そうではなく、「モーツァルトとその同時代の作品」という意味。モーツァルトのピアノ・ソナタ第14番ハ短調やロンド、アダージョなどの小品に、ガルッピ、チマローザ、C.P.E.バッハ、ハイドンの作品が加わっている。オラフソンのコンセプトは個々の作品をただ並列するのではなく、アルバム全体としてひとつの作品にするというもの。「編集」的な視点による再創造というか。オラフソン自身は「私の他のアルバムと同様、コラージュ作品」と言っている。

●ヴィキングル・オラフソンの最新アルバム「モーツァルト&コンテンポラリーズ」を聴いた。タイトルだけ見ると、モーツァルトと現代音楽を組み合わせたのかな?と誤解しそうになるが、そうではなく、「モーツァルトとその同時代の作品」という意味。モーツァルトのピアノ・ソナタ第14番ハ短調やロンド、アダージョなどの小品に、ガルッピ、チマローザ、C.P.E.バッハ、ハイドンの作品が加わっている。オラフソンのコンセプトは個々の作品をただ並列するのではなく、アルバム全体としてひとつの作品にするというもの。「編集」的な視点による再創造というか。オラフソン自身は「私の他のアルバムと同様、コラージュ作品」と言っている。

●で、特に目をひいたのはモーツァルトの幻想曲ニ短調 K.397。この曲は厳密には未完成の作品で、ニ長調のコーダの最後の10小節が他人による補筆だと知られている。でも、そのあたりは気にせずに、モーツァルトの作品として演奏されるのが一般的。この補筆がイマイチだと思う人は多いようで(内田光子の録音でも一工夫してあった)、オラフソンは失敗作と切り捨てている。で、短調のセクションで演奏を終わらせ、代わりにニ長調のロンド K.485をつなげて弾いている。他人の手が入ったニ長調のコーダをつなげるくらいなら、モーツァルト真作のニ長調をつなげたほうがいいだろうという発想で、おもしろい(先例があるのかどうかは知らない)。しかもこの幻想曲ニ短調に先立って置かれているのが、チマローザ~オラフソン編のソナタ第42番ニ短調。これはかなりオラフソンが原曲に手を入れているらしいのだが、モーツァルトの幻想曲ニ短調の序奏に同じ雰囲気でつながる趣向になっていて、トータルで3部作みたいな連なりができている。

●「モーツァルト&コンテンポラリーズ」と銘打っておいて、ガルッピの曲からスタートするのも味わい深い。

アーティゾン美術館 STEPS AHEAD展 新収蔵作品展示 その3

●(その1、その2より続く)アーティゾン美術館のSTEPS AHEAD展の音楽関連作品として、前回はギュスターヴ・カイユボットの「ピアノを弾く若い男」とジーノ・セヴェリーニの「金管奏者(路上演奏者)」をとりあげた。引き続いて2作品をご紹介。

●まずは、ジョゼフ・コーネルの「ペニー・アーケイド(ランナー・ワルツ)」(1964-66頃、コラージュ)。このタイトルは謎めいている。ここでいうランナーとはウィンナ・ワルツの作曲家、ヨーゼフ・ランナーを指すのだとか。しかし、なぜこの絵柄でランナーなのか。モチーフとなっているのは星、人形、星座。星でワルツと来たら、まっさきに連想するのはヨーゼフ・シュトラウスのワルツ「天体の音楽だ」だろう。それなのにヨーゼフ・ランナーとは。ヨーゼフ・ランナーに星を題材にした曲があればと思って軽く探したが、それらしいものは見つからず(ワルツ「宵の明星」があるが、この絵にそぐわない)。ペニー・アーケイドとはコインを投入して遊ぶゲームセンターのことだと思うが、1960年代なのでビデオゲーム以前のアナログなタイプのゲームや占いを置いた遊技場を指すのだろう。ひょっとすると、そこにジュークボックスみたいなものが置かれていて、ヨーゼフ・ランナーのワルツが聞こえてきたのだろうか?

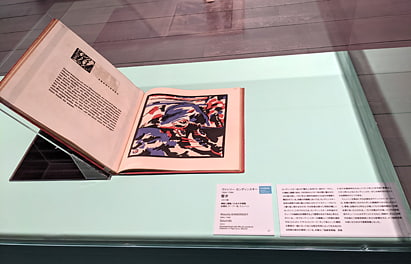

●こちらはカンディンスキーの「響き」(1913)。音をテーマとした挿絵入書籍で、詩と木版画で構成されている。新収蔵資料。目で見る音。絵画でも彫刻でもなく、本が展示されているというシチュエーションにグッとくる。ミュンヘンのビーバー社がしぶしぶ刊行したものなのだそうだが、出版から2年以上経っても販売部数は120部に満たなかったという。価格は知らないがロマンを感じる。

山田和樹指揮日本フィルのショーソン&水野修孝

●10日はサントリーホールで山田和樹指揮日本フィル。プログラムはショーソンの交響曲変ロ長調と水野修孝の交響曲第4番という2曲。どちらも生で聴けるのは貴重な機会。あえてくくれば越境的横断的な交響曲2曲の組合せとでも。ショーソンはフランクそっくりに始まって、ワーグナーで終わる。もしも「トリスタン」以降のワーグナーが交響曲を書いたら?みたいなうねるロマンと官能性。終盤は「ジークフリート」や「神々の黄昏」を連想させずにはいられない。その一方でショーソンの確固たるオリジナリティも共存していて、フランクの交響曲に負けず劣らず傑作だと思う。めったに演奏されないのが不思議だ……と言いたいところだが、7月に川瀬賢太郎指揮神奈川フィルが演奏したばかりという奇遇。

●後半、水野修孝の交響曲第4番はぶっ飛んでいた。こちらはマーラーの延長にあるような後期ロマン派的スタイルから、思い切りベタな昭和ポップス(?)を経て、パロディ化されたディスコ・ミュージック調に至るという異色作で、もう痛快というほかない。最高にシャレているし、今日的だなと感じる。本当はなにも知らずに聴いていればもっと驚いたと思うのだが、つい事前に録音を聴いてしまいセルフネタバレしていたのであった……。作曲は2003年。なんと21世紀の交響曲だ。87歳の作曲者が臨席しているのがスゴい。もちろん、終演後は大喝采。拍手が鳴りやまず、山田和樹のソロ・カーテンコールへ(最近、自分が足を運ぶ公演はそういう公演ばかりなのだが)。これは作曲者への称賛も込めた拍手だろう。近年の山田和樹&日フィルのコンビではもっとも感銘を受けた公演。

●両曲ともすごく盛り上がるのだが、最後は静かに終わる。

デイヴィッド・レイランド指揮東京都交響楽団のシューマン他

●9日はサントリーホールでデイヴィッド・レイランド指揮都響。なじみのない指揮者だが、ベルギー出身でフランス国立メス管弦楽団とローザンヌ・シンフォニエッタの音楽監督を務める。都響初登場。プログラムはシューマンの「ゲノフェーファ」序曲、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番(北村朋幹)、シューマンの交響曲第2番というハ短調/ハ長調プロ。弦楽器は対向配置。

●北村朋幹のモーツァルトは詩情豊か。弱音表現に持ち味がある人だと思うので、弦楽器はもっと小編成でもよかったかも。ピアノが埋もれがちで、本来ならもっと近距離で聴きたいタイプ。カデンツァは自作だろうか。なぜかピアノ椅子ではなく、オーケストラ椅子を三段重ねにして使用。アンコールは本日のシューマン・プロに寄せてか、シューマン「天使の主題による変奏曲」の主題部分。これは絶品。陰影豊かでニュアンスに富む。

●レイランドのシューマンは都響のサウンドと相まって非常に明快ですっきり。狂気寸前の鬱屈したロマンよりも、健全なダイナミズムにフォーカスした交響曲第2番。ドイツのオーケストラでも実績のある人なので、プロフィールから漠然とドイツ系の暗く深い音色を想像していたら、むしろ逆で、キレがあり、細身だが芯の強い音。清潔感がある。堪能。

●珍しく客席がガラガラだったのだが(一時期よくあった残響過剰な状態を久々に体験)、その分、熱心な聴衆が集まったのか拍手が鳴りやまず、指揮者のソロ・カーテンコールに。この曲ではやや意外。でも、シューマンの交響曲第2番は神がかった傑作だと改めて感じる。シューマンの交響曲、4曲どれも大傑作だけど、好きな順に挙げるなら2-4-1-3か、4-2-1-3か。ブラームスも同じように4曲書いてるけど、ブラームスだったら4-3-2-1か、4-2-3-1。なんだかサッカーのフォーメーションを書いているみたいだが。

東京ニューシティ管弦楽団からパシフィック フィルハーモニア東京へ。新音楽監督&新楽団名称発表記者会見

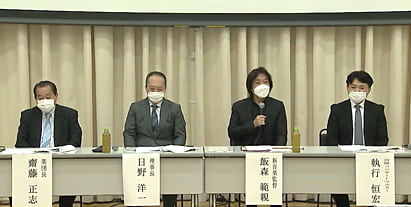

●8日は東京ニューシティ管弦楽団(旧称)の新音楽監督&新楽団名称発表記者会見。会場は東京芸術劇場だが、感染状況を考慮してYouTubeのライブ中継でリモート参加。登壇者は日野洋一理事長、飯森範親新音楽監督、齋藤正志楽団長、執行恒宏コンサートマスターの各氏。大きな話題は楽団名の変更。新楽団名は「パシフィックフィルハーモニア東京」。単なる名称変更にとどまらずリブランディングの狙いがあるということで、ロゴマークも新たにデザインされ、日野理事長より今後の方向性についても発表があった。飯森範親新音楽監督を迎え、東京の聴衆に愛され世界に誇れるオーケストラを目指すこと、アカデミーの設置、音楽を通じたコミュニティの形成という3つの方向性が掲げられた。

●執行コンサートマスター「昨年、飯森さんとの共演で3日間のリハーサルを通して音がどんどん変化するのを経験した」。齋藤楽団長「飯森さんが指揮することでオーケストラの音色が変わり、楽団員からの支持も高かった」。オーケストラの印象について飯森は「練習初日からみなさんがものすごく準備してくるので、高いレベルから始められる。メンバーとのディスカッションが自由にできる」と語る。

●こちらが新しいロゴ。「パシフィックフィルハーモニア東京」、略称で呼ぶなら「パシフィック・フィル」あるいは「パシフィル」だろうか。今、東京にはたくさんのプロオーケストラがあるわけだが、ほかとはっきり差別化できる名称になったのはよかったと思う(似た名前が多いので)。2022年度は9回の定期演奏会が予定され、その内の7回が東京芸術劇場、2回がサントリーホール。ほかに練馬文化センターで練馬定期も開かれる。さっそく新音楽監督のカラーが打ち出されており、日本初演作品としてメイソン・ベイツの「マザーシップ」、トーマス・アデスのピアノと管弦楽のための協奏曲(角野隼斗)、イェルク・ヴィトマンのヴァイオリン協奏曲第1番(神尾真由子)といった作品が挙がっていた。定期の指揮者陣は飯森のほか、園田隆一郎、鈴木秀美、ステファン・アズベリー、オーギュスタン・デュメイ、秋山和慶。全般に意欲的なプログラムが並んでいる印象を受けた。

中国vsニッポン代表@ワールドカップ2022カタール大会 アジア最終予選

●さて、ワールドカップ最終予選の第2戦は対中国代表。初戦、ホームでオマーン相手に完敗していきなり厳しい展開になったニッポン代表だが、第2戦はブラジルからの帰化選手を擁する中国が相手。これは本当に勝たないと苦しくなる試合。なにしろ、この後、ニッポンはサウジアラビア、オーストラリアと最強国と連戦しなければならない。救いなのは中国ホームの試合であるにもかかわらず、中立地カタールのドーハでの開催となったこと。ウイルス禍により中国が国際試合の開催を認めていないため。

●さて、ワールドカップ最終予選の第2戦は対中国代表。初戦、ホームでオマーン相手に完敗していきなり厳しい展開になったニッポン代表だが、第2戦はブラジルからの帰化選手を擁する中国が相手。これは本当に勝たないと苦しくなる試合。なにしろ、この後、ニッポンはサウジアラビア、オーストラリアと最強国と連戦しなければならない。救いなのは中国ホームの試合であるにもかかわらず、中立地カタールのドーハでの開催となったこと。ウイルス禍により中国が国際試合の開催を認めていないため。

●で、森保監督はメンバーを少しだけ変えてきた。といっても、ショック療法的な変更はなし。GK:権田-DF:室屋、吉田、冨安、長友(→佐々木翔)-MF:遠藤航、柴崎-伊東(→鎌田)、久保、古橋(→原口)-FW:大迫。前の試合ではフィジカルコンディションで大きな不利を感じたが、この日のニッポンは動きがよく、パススピードも速い。前半から一方的にボールを回す展開に。中国は早くからカタール入りしているのだが、初戦のオーストラリア戦に完敗。どういう戦い方をするかと思ったが、なんと、5バックで中央を固めてきた。中央を厚くするのはオマーンと同じだが、前からプレスをかけてこない点が決定的に違う。ニッポンはサイドの選手がほとんどフリーでボールを持てるという、近年のサッカーではめったに目にしない光景が出現。しかし、いくらサイドの選手がフリーでも、この中央の厚さではクロスを放り込んでもチャンスにはならない。パスをていねいに出し入れしながら相手のディフェンスをずらし、作ったスペースを突くという戦いになる。有効なシュートがなかなか打てないのだが、なにせ中国のカウンターがほとんど発動しないので、オマーン戦とは違って楽な展開ではある。

●前半40分、ようやくゴールが決まる。伊東が右サイドで一対一の勝負を仕掛け、スピードでワンシェンチャオを置き去りにして低いクロスを入れると、飛び込んできた大迫がワンタッチで合わせてゴール左に鮮やかに決めた。その直前、大迫は外すほうが難しいだろうというチャンスで失敗したばかり。簡単すぎると決まらないけど、難しいと決まるフォワードあるある。

●当然、後半になれば中国は戦い方を変えてくると思ったのだが、1点ビハインドでもやはり5バックで守ってくる。そして、後半17分に一気に3枚替え。4バックに変更し、エウケソンとアランの2トップに。中国のリティエ監督はここで攻撃のスイッチを入れる狙いだったのだろう。ようやく中国の攻撃が増えてノーマルな試合になった。できればニッポンはそこで追加点を取ってしまいたかったのだが、次第に前に出る力を失い、終盤は一手もまちがえられない詰将棋的なヒリヒリした展開に。中国は自陣からのフリーキックでもロングボールを前線に入れて、屈強な帰化選手を頼る。ニッポンはアディショナルタイムにキーパー権田が倒れ込むなど、中東ばりの時間の使い方も披露して、1点を守り切った。中国 0対1 ニッポン。

●ニッポンでよかったのは伊東。サイドに攻撃力のある選手はほかにも何人かいるが、高速プレスで守備のスイッチを入れられるのが心強い。古橋はせっかくの先発機会だったがスペースがない試合では活きない。負傷退場。所属チームがないのに2戦連続で先発した長友は終盤に佐々木翔と交代。本当に左サイドバックは選手層が薄い。中国のエウケソンは体幹の強さがアジアレベルではなく脅威。ただ、ピークを過ぎた選手だとも感じる。中国の帰化選手戦略は期待したほどうまく行っていないのでは。遠からず今のエウケソンのレベルを凌ぐ若い中国人選手が台頭してくるだろう。そして、バーレーン人主審はまったく不安定で、国際試合の笛とは思えない。主審の判定ミスからは中国も日本も恩恵を受けていたと思うので、フェアといえばフェアなのだが、これでは選手側にプレイの質を高めるインセンティブがなくなってしまう。

●今回の最終予選からアウェイゲームのテレビ中継がなくなってしまった。アウェイはDAZNが独占配信。スポーツは有料配信で観るものになりつつある。

アーティゾン美術館 STEPS AHEAD展 新収蔵作品展示 その2 ピアノとユーフォニアム

●(承前)アーティゾン美術館のSTEPS AHEAD展にあった、音楽関連を題材とした作品をいくつか。

●まずはギュスターヴ・カイユボットの「ピアノを弾く若い男」(1876)。部屋の隅に置かれた小型のグランドピアノをリラックスした姿勢で弾く男性。ピアノはなんだろう。19世紀後半フランスのピアノメーカーといえばエラールかプレイエルか。以下に一部拡大。

●ブランド名の部分はエラールのロゴに見える。ちょうど同時期(1877年)のエラール製ピアノの写真がPTNAに載っており、鍵盤数は85鍵。このカイユボットの絵画のピアノと同一モデルなのだろうか。手前の最高音の部分がやや見づらいが、黒鍵が2つで終わっているところからするとやはり85鍵か。

●もうひとつ、気になるのはジーノ・セヴェリーニの「金管奏者(路上演奏者)」(1916)。英題は Trombone Player なのだが、日本語は「金管奏者」と訳されている。というのも、これはトロンボーンには見えない。掲示されていた解説文には「その楽器はトロンボーンと言われてきたが、その形体はむしろユーフォニアムのようである」と記されてあった。以下、楽器部分を拡大。

●キュビスムによって抽象化されているとはいえ、たしかにこれはトロンボーンと呼べない。ユーフォニアム/テナー・テューバ/バリトンのようなサクソルン属の金管楽器だろう。ただこれらの楽器名称は国ごとにまちまちだったりして区別は煩雑。1910年代のパリの街角で使われていた楽器をユーフォニアムと呼んでいいのかどうかがわからない(セヴェリーニはイタリア人だが、1906年からパリに移住している)。中央部分にセルパンみたいなうねうねとした管が書かれているのだが、これをどこまで写実的な表現と見るべきかも悩むところ。

●さらにつづく。

アーティゾン美術館 STEPS AHEAD展 新収蔵作品展示 その1

●アーティゾン美術館に行ってきた。9月5日まで開催のSTEPS AHEAD展にかろうじて間に合う。2020年にリニューアルオープン(旧称はブリヂストン美術館)。JR東京駅からも地下鉄日本橋駅からも歩いてすぐ。建物から展示物まですべてにおいてメジャー感が半端なく、快適。新収蔵作品120点を含む約250点が展示で、見ごたえマックス。

●モネの「黄昏、ヴェネツィア」。オレンジと青の淡い色調で輝く。海と空が同じ色調、異なるタッチで描かれる。

●カンディンスキー「二本の線」。線はたくさん描かれているが、なぜ2本なのか。曲線も点線もある。五線も。そして面も。

●ジョアン・ミロ「夜の女と鳥」。英題を見るとわかるが「夜の女」+鳥、ではなく、夜の「女+鳥」。夜の鳥と言ったらミミズク?

●ここにもあった白髪一雄。「観音普陀落浄土」。これは東京オペラシティアートギャラリーの展覧会にあった? 鋭角的に曲がる青と白の縞がリズミカル。爆発的なエネルギーが生み出すカオスにプラスして爽やかさも。

●杉全直「袋を持った空間」(1963)。クシャクシャとなった袋が生み出す青の濃淡。今日的に連想してしまうのはレジ袋。有料でもしっかりもらうぜー。

●といったように全体にデラックス度高し。ほかにいくつか音楽ファンのツボを刺激する作品があったのだが、そちらは改めて。つづく。

ニッポンvsオマーン代表@ワールドカップ2022カタール大会 アジア最終予選

●一言でいえば、ニッポンは老いたライオンのような戦いぶりだった。W杯予選最終予選の初戦はホームでのオマーン戦。吹田に5000人の観客を入れての開催。オマーンはイバンコビッチ監督のもと、セルビアで一か月にもわたる事前合宿をして万全のコンディション。ニッポンは南野(リバプール)、冨安(アーセナルに移籍)を欠いた。雨でピッチコンディションは悪く、UAEの主審は信頼感に欠ける。だから、ある程度は苦戦を強いられるかと思っていたが、まさか負けるとは。引き分けではなく、負け。ニッポン 0-1 オマーン。

●一言でいえば、ニッポンは老いたライオンのような戦いぶりだった。W杯予選最終予選の初戦はホームでのオマーン戦。吹田に5000人の観客を入れての開催。オマーンはイバンコビッチ監督のもと、セルビアで一か月にもわたる事前合宿をして万全のコンディション。ニッポンは南野(リバプール)、冨安(アーセナルに移籍)を欠いた。雨でピッチコンディションは悪く、UAEの主審は信頼感に欠ける。だから、ある程度は苦戦を強いられるかと思っていたが、まさか負けるとは。引き分けではなく、負け。ニッポン 0-1 オマーン。

●前半、オマーンは守備一辺倒かと思いきや、意外と出足が鋭く、予想以上にニッポンがボールを持てない。保持してもロストが多く、なにかピントが合わないまま試合が進む。膠着状態が続き、後半、長友がハンドでいったんはPKをとられるが、VARによってキャンセル。不可解なジャッジが続いていたので、PKは案の定……と思ったのだが、VARに救われた。これでぐっと雰囲気がよくなるかなと期待したのだが、途中交代の古橋、堂安、久保らも流れを変えられず、後半43分、左サイドをシンプルなワンツーで割られ、クロスに対して中央でマークを交わしたアルサビが足で合わせてオマーンのゴール。アディショナルタイムは5分あったが、残り時間もつないで崩すのかロングボールを入れるのかはっきりせず、消化不良のままタイムアップ。

●ニッポンの布陣は、GK:権田-DF:酒井、吉田、植田、長友-遠藤航、柴崎-伊東(→堂安)、鎌田(→久保)、原口(→古橋)-FW:大迫。主審の影響もあったとは思うが、全体にプレイ強度が不足しており淡白。縦に向かう意識が低く、その割に横パスをインターセプトされる場面が多かった。攻撃がきれいすぎて、相手に脅威を与えられていない。本当のチャンスといえるのは伊東のシュートの一回だけか。データを見てもボール支配率もパス成功率も相手を大きく上回っていたのだが、デュエルの勝率で劣っていた。守備の連係も不足しており不安定。一方、オマーンはミスが少なく、よく鍛えられていた。二次予選まではこちらが突破口を開けなくても、相手のミスからチャンスが転がり込んでくることも多々あったと思う。主導権を握るべき試合で、受けて立ってしまった。

●二次予選までは順風満帆だったが、最終予選でいきなりのピンチ。同組ではサウジアラビア、オーストラリア、中国を難敵と思っていただけに、ホームのオマーン戦で黒星はかなり厳しい。次の中国戦で勝てなければ森保監督解任論も出そう。森保監督は現場では信頼できるボスなのだとは思うが、調和を大切にするあまり、選手の序列が固定化し、控え選手さえも待っていればちゃんと出番が与えられるかのような安定した雰囲気がある。歴代の代表監督たちが時折引き起こしてきたカオスとは無縁。でも、今はカオスが必要かもしれない。成熟した選手が多すぎるのも気になる。酒井、長友、柴崎、原口、大迫といった功労者たちに頼らないチームを築くタイミングが来ているのでは。

夏の終わり

●一気に秋らしくなってきた。今年の夏は短く、しかもあまり暑くなかった。日中はかなり暑い日もあったが、夜になっても気温が下がらずに寝苦しい日が少なかったような気がする。昨年に続いて今年も「マスク着用の夏」だった。

●「都内の最新感染動向」のレイアウトが変更された。一時期、指数関数的な増加を見せていたが、現在の東京の新規陽性者数の7日移動平均を見ると、ピークを過ぎて減りつつあるように見える。若年層の感染が増えた結果、数字にあらわれない感染者が増え、額面通りに受け取れない面もあるかもしれないが、「新型コロナコールセンター相談件数」も「東京都発熱相談センターにおける相談件数」も減少傾向にある。なにか制度や仕組みで減ったというよりは、みんなの警戒心から減ったものだとすると、この後、リバウンドがありそうだがどうだろう。9月に入って学校が再開されたので、そのインパクトも気にしている。

●国別のフルにワクチン接種が済んだ人の割合(Our World in Data)。だんだん日本と欧米各国との間が縮まってきて、特にアメリカとは5%程度の差しかない。これを見ていると、容易にワクチンが打てるようになってもたいていの国はせいぜい60%台までしか接種率は上がらないようで、だとすると「ゴール」はどんな形をしているのだろうか。

ペトレンコ指揮ベルリン・フィルの21/22シーズン開幕演奏会をIIJがハイレゾ配信中

●IIJのハイレゾストリーミングサービスPrimeSeatが、ベルリン・フィルの定期演奏会をハイレゾ音源で無料ライブ配信する(日本国内のみ)。シーズンで5公演が予定されており、先日のペトレンコ指揮による開幕演奏会も配信された。で、ライブ配信だけではなく、聴き逃し配信もあるので、さっそく聴いてみた(9月6日まで)。時差がきついのでオンデマンドはありがたい。

●音源フォーマットは4種類から選べるようになっている。DSD11.2MHz、5.6MHz、2.8MHz、PCM(96kHz/24bit)。ウチのUSB-DACはけっこう古くから使っている機種なので、あいにくDSDネイティブ再生には対応しておらず、どれを選んでもPCMになる。それでも96kHz/24bitなので、CDの44.1kHz/16bitより情報量はずっと多い。こういったライブ音源(パッケージメディアの編集された音とは別物)をDSD11.2MHzで聴く意義というのは、自分にとって未知の世界なのだが、それを求めている人がいるということなんだろう。

●音声だけなので、もしDCHで観ればまた違った印象を受けるとは思うが、最初のウェーバー「オベロン」序曲の序奏からゾクゾクした。深くまろやかなホルンの音色、精妙でニュアンスの豊かな弦楽器。「オベロン」序曲ってこんなに幻想的な曲だったかな、と戸惑うくらい。ウェーバーつながりで2曲目はヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」、最後がシューベルトの「グレート」。シューベルトは非常にスケールの大きな演奏でエモーショナル。テンポの細かなコントロールからぐいぐいとドラマを抉り出す。起伏に富んでいて長さを感じさせない一方で、永遠に終わらないような陶酔感は薄めか。後期ロマン派に一歩踏み出しているような「グレート」。

●DSDとPCM、両方を選べるわけだが、両者の原理の違いはなかなか難しい。ほとんどの人にとって、図式化しやすいPCMのほうがわかりやすいはず。サンプリング周波数と量子化ビット数が上がれば上がるほど、波が滑らかになって原音に近くなるという理屈が腑に落ちる。一方、DSDのほうは仕組みの説明が厄介だし、なにより量子化ビット数が1bitというのが不思議な感じ。どうして1bitで音を表現できるのか、と。DSDの原理はすでにSACDで使われているので、実はかなり昔からあるわけで、SACDが登場した頃にもオーディオ系の媒体でPCMとDSDの違いが話題になっていたような記憶がある。両者の違いを解説したページはたくさんあると思うが、少し意外なところで「イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホン」のこちらの記事が親切だと思った。

●ほとんど自分メモ。PCMは「96kHz/24bit」みたいにサンプリング周波数と量子化ビット数を併記するのが普通だけど、DSDの場合は1bitであることが自明なので「11.2MHz」としか書かれない。PCMと同様に書けばこれは「11.2MHz/1bit」のこと。えっ、そんなの常識だって? あと、サンプリング周波数は96kHz(96,000Hz)と11.2MHz(11,289,600Hz)ではざっくり100倍違う。