●27日はトッパンホールで谷昂登(あきと)のピアノリサイタル。2003年生まれなので、まだ十代という若さ。中村紘子の推薦もあって早くから注目されており、以前の子供時代のあどけない顔が印象に残っているが、今やすらっとした立派な好青年に。颯爽としている。2021年の日本音楽コンクールピアノ部門第1位の逸材。

●プログラムはベートーヴェンのピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」、シューマンの幻想曲ハ長調、リストのピアノ・ソナタ ロ短調。シューマンとリストが互いに相手に献呈した作品が組み合わされているという、聴きごたえのある重量級プログラム。思いのほか音が強靭で、軽々と楽器を鳴らし切るようなスケールの大きな演奏が魅力。とりわけリストが切れ味鋭く鮮烈。異形のソナタがまばゆい光を放つ。おしまいの余韻を大切にするかのように、アンコールがなかったのも吉。やはりこの曲は聴き終えて放心したい。機会があればなにかコンチェルトも聴いてみたくなる。

-----------

●お知らせ。ONTOMOで連載「神話と音楽Who's Who 第11回 オルフェオとエウリディーチェ」が公開。ご笑覧ください。

2022年4月アーカイブ

トッパンホールで谷昂登のシューマン、リスト他

再開した国立西洋美術館 その2 「パリスの審判が表された山岳風景」と「女性のアコーディオン弾きとオリンピック走者」

●(承前)リニューアルオープンした国立西洋美術館の常設展から、続いてはヒリス・ファン・コーニンクスローの「パリスの審判が表された山岳風景」。トロイア戦争はいろいろな音楽作品の題材になっている(参照:ONTOMO拙稿 神話と音楽Who's Who 第6回)。戦争の発端となったのがパリスの審判だ。ゼウスに命じられて、羊飼いパリスはヘラ、アテナ、アフロディテの3人の女神からいちばん美しい者を選ぶ。選ばれたのはアフロディテ。だが、この絵画はどうだ。肝心のパリスの審判の場面は左下の隅に描かれるだけで、主役は山であり森だ。山は神話世界すら矮小化してしまう。神話を作ったのはしょせん人間。山を作ったのは人間ではない。そんなことも考えてしまう。

●常設展と合わせて新館1階の第1展示室で「調和にむかって:ル・コルビュジエ芸術の第二次マシン・エイジ ― 大成建設コレクションより」が展示されている。ル・コルビュジエといえば国立西洋美術館本館の設計者。音楽ファンにとってはクセナキスの建築の師として耳にする機会が多い。でも画家でもあったんすね。約20点の作品が展示。上は「女性のアコーディオン弾きとオリンピック走者」。楽器とスポーツという異質なモチーフの並列がおもしろい。一瞬、アコーディオン奏者がテレビでオリンピックの陸上競技を観ているのかと思うが、1932年の作品なのでテレビはまだない。アコーディオンの蛇腹の上方で選手が走っている様子がどことなくユーモラス。

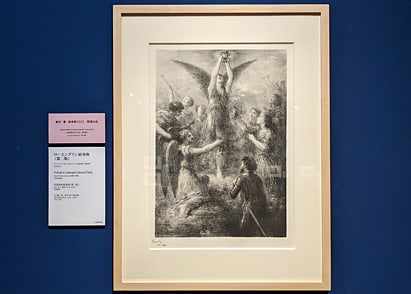

再開した国立西洋美術館 その1 「ローエングリン前奏曲」「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」

●2020年10月中旬から施設整備のために休館していた上野の国立西洋美術館が、4月9日よりリニューアルオープンしている。東京・春・音楽祭のミュージアム・コンサートには惜しくも間に合わず、今年は別会場で開催されたのだが、音楽祭の関連作品として展示されていたのが、上掲のアンリ・ファンタン=ラトゥールのリトグラフ「ローエングリン前奏曲」(第二版)。跪く騎士の前に大勢の天使たちがいる。中央の天使が掲げるのは聖杯(グラール)。えっ、ワーグナーの「ローエングリン」に天使なんか出てこないぞ、と言いたくなるかもしれないが、これは冒頭の前奏曲の場面なんである。あの精妙な音楽は聖杯を持って天から降りてくる天使たちを描いている。ワタシの理解では手前の騎士はパーシヴァルである(聖杯を発見した騎士はパーシヴァル、ガウェイン、ガラハドの3人)。そしてパーシヴァルの息子がローエングリンだ。

●こちらはティツィアーノ・ヴェチェッリオと工房による「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」。シュトラウスのオペラ「サロメ」でおなじみのモチーフであるが、注目すべき点はサロメが豊満だということ。オペラ歌手が演じるサロメについて美少女らしさの欠如を嘆く声を耳にすることがあるが、それはビアズリーの絵に影響されすぎているのかもしれず、このふっくらとしたサロメの「ふん!」と鼻息が出てきそうな勝ち誇った表情にこそサロメらしさがあるのではないか。ほとんど敵将の首を討ち取った武将のような顔つきのサロメ。(つづく)

リオネル・ブランギエ指揮東京交響楽団のサロネン、ラヴェル、ストラヴィンスキー

●23日は東京オペラシティでリオネル・ブランギエ指揮東京交響楽団。ブランギエの名はLAフィルでサロネンのアシスタントを務めていた頃から目にする機会があったが、その後チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団音楽監督他のポストを務めて、どんどん売れっ子に。東響との共演は前回聴き逃したので、今回ようやく実演で聴くことができた。

●プログラムは師匠サロネン作曲の「ヘリックス」、ラヴェルのピアノ協奏曲(リーズ・ドゥ・ラ・サール)、「高雅で感傷的なワルツ」、ストラヴィンスキーの組曲「火の鳥」(1919年版)。ブランギエはカラフルで洗練されたサウンドをオーケストラから引き出してくれた。ノットやスダーンが指揮するときとはまったく別の色彩感を持つ東響に変身。サロネンの「ヘリックス」の着想源はラヴェルのボレロなんじゃないだろうか。ボレロにおける直線的なクレッシェンドを、円錐を上る螺旋形に発展させたような趣。ラヴェルのピアノ協奏曲で独奏を務めたドゥ・ラ・サールは売り出し中の若手の頃にラ・フォル・ジュルネで何度も来てくれたと思うけど、今や成熟した中堅ピアニストに。流麗なだけではなく案外パワフル。繊細な「高雅で感傷的なワルツ」、強奏時にも響きが濁らない洗練された「火の鳥」も大いに堪能。また聴きたくなるコンビ。

大野和士指揮東京都交響楽団&藤田真央の都響スペシャル

●21日は東京オペラシティで都響スペシャル。このホールで都響を聴くのは珍しいパターン。大野和士指揮でシューマンのピアノ協奏曲(藤田真央)とリヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」というプログラムだったが、急遽、冒頭にシルヴェストロフの「ウクライナへの祈り」が演奏されることになった。シルヴェストロフはウクライナのキーウ生まれ。この曲は2014年にキーウで起きたウクライナ騒乱(ユーロマイダン)の際に書かれたもので、原曲は無伴奏混声合唱曲。現在のウクライナ危機を受けて作られたアンドレアス・ジースによる管弦楽編曲版で演奏された(ちなみに、ほかにエドゥアルト・レサチュ編曲による室内オーケストラ版があるのだとか)。作風は明快で、静謐な祈りの音楽。柔らかな響きがノスタルジーを喚起する。劇伴風という印象も。ニュースによればウクライナ駐日大使も臨席していたそう。

●藤田真央によるシューマンのピアノ協奏曲を聴くのは2度目。前回は会場がNHKホールだったので、あまりに広大な空間ゆえにニュアンスが伝わらないもどかしさを感じたが、今回はぐっと好条件。サッカー観戦にたとえるなら(なんでだ)、前回が日産スタジアムなら今回は味スタくらいの距離感。しなやかな自在のシューマン。アンコールはさらに本領発揮でモーツァルトのピアノ・ソナタ第15番ハ長調K.545の第1楽章。リピートで装飾を加えるなど遊び心にあふれ、チャーミング。

●後半の「英雄の生涯」は冒頭コントラバスからガツンと気合を入れて、パンチ力のあるヒーロー像。雄渾壮大だがアンサンブルは緻密で、響きは明瞭。ソロ・コンサートマスター矢部達哉のソロはのびやか。バランスの取れた堂々たる「英雄の生涯」を堪能。この曲には批評家からの嘲笑だとか、伴侶のイメージだとか、過去の業績を振り返ったり、隠遁したりといったいろんな場面が登場するわけだけど、そういった解説を一切忘れて聴くと、冒頭にシルヴェストロフが演奏されたことも手伝って、これって戦争交響曲なんだなと感じる。最後は勝利するし、たしかに平和も訪れるわけだけど、戦場の表現を普段のように戯画的に受け止められるかというと、そこは難しい気がする。文脈依存ということなのだが。

●会場は大盛況。いつもの都響とは客層がだいぶ異なるようで、若い女性が多い。先日の藤田真央リサイタルでもそうだったんだけど、小学生連れのお母さんの姿もちらほら。人気男性ピアニストならいつもそうなるかといえば、そうではないので、これは藤田真央効果なんだと思う。藤田真央の音楽には子供を連れてきたくなるなにかがあると解釈すべきなのか、あるいは子供のお母さんにアピールするなにかがあると解釈すべきなのか。客席の集中度はとても高い。

Windowsのエクスプローラーにタブが付く

![]() ●なぜWindowsのエクスプローラーにはタブがないのか、という疑問がかねてよりあった。現状、複数のフォルダを開きっぱなしで作業をする場合(自分は常にそうなのだが)、複数のウィンドウでエクスプローラーを開く。が、ブラウザのようにタブを用いて、ひとつのウィンドウで複数のフォルダを扱うほうがずっと便利なはず……と思っていたら! ようやくエクスプローラーにタブ機能が実装されるというではないの(参照記事)。いやー、これは一日も早く提供してほしい。

●なぜWindowsのエクスプローラーにはタブがないのか、という疑問がかねてよりあった。現状、複数のフォルダを開きっぱなしで作業をする場合(自分は常にそうなのだが)、複数のウィンドウでエクスプローラーを開く。が、ブラウザのようにタブを用いて、ひとつのウィンドウで複数のフォルダを扱うほうがずっと便利なはず……と思っていたら! ようやくエクスプローラーにタブ機能が実装されるというではないの(参照記事)。いやー、これは一日も早く提供してほしい。

●以前にもエクスプローラーにタブ機能が実装されるかも?という話が出て、結局採用されなかったことがあったと思う。んなの、タブがあったほうがいいに決まってるじゃないの!と思う人はそこそこ多いはずだが、たぶんその反対に、そんなの必要ない、それはWindowsの使い方がヘンなのだと主張する人もたくさんいたんじゃないだろうか。タブが必要なのか、不要なのか。ここまで採用への道のりが長かったのは、きっとこれがある種の宗教戦争のようなトピックスだったのではないかと密かに想像している、

●で、正式にタブが付くのを待ちきれなくて、実はエクスプローラー以外のタブ付きファイラーをいくつか試している。いろんなアプリを試した結果、いいなと思ったのは秀丸ファイラーClassicとTablacus Explorer。どちらも秀逸。ただ、機能的に自分には不足の点があり(フォトアプリとの連携やプレビュー機能など)、これをもってエクスプローラーの代わりになるかといえばならない。こうしてみると、エクスプローラーってやっぱり完成度が高いのだなあ。結論としては、タブ付きエクスプローラーが提供されるのをおとなしく待つしかないといったところ。先取りして使用する方法もあるにはあるようなのだが、自重している。

オーケストラ・アンサンブル金沢 2022-2023新指揮者陣・シーズンラインナップ記者会見

●18日昼はオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の2022-2023新指揮者陣・シーズンラインナップ記者会見。現地とリモートのハイブリッド方式ということで、オンラインで参加。登壇者は新シーズンよりアーティスティック・リーダーとして楽団を率いる広上淳一(リモートで参加)、石川県音楽文化振興事業団専務理事の中野俊一、同事業部長の北村善哉、オーケストラ・アンサンブル金沢ゼネラルマネージャー床坊剛の各氏。

●まずは新シーズンからの指揮者陣の発表があって、アーティスティック・リーダー広上淳一、パーマネント・コンダクター川瀬賢太郎、コンダクター松井慶太の新体制となる。川瀬賢太郎はこれまでのタイトルから「ゲスト」が取れた形。芸術監督を退任するマルク・ミンコフスキは桂冠指揮者に。新シーズン・プログラムでは広上淳一アーティスティック・リーダーが就任披露シリーズでベートーヴェンの「英雄」他を指揮。沖澤のどかがエマニュエル・パユとの共演でチューリヒ・トーンハレ管弦楽団との共同委嘱作品である細川俊夫「セレモニー」を日本初演する。初登場となるラルス・フォークトの弾き振りのほか、安永徹、鈴木優人、ジャン=クロード・カサドシュ、イェルク・ヴィトマン、ライアン・ウィグルスワース、ピエール・デュムソー、マルク・ルロワ=カラタユーらが客演。ルロワ=カラタユーはミンコフスキのアシスタントを務めた若手だそうで、辻井伸行と共演する。

●広上「地域の人々に少しでもオーケストラに愛着をもってもらうにはどうやったらいいかということを考えていきたい。ヨーロッパのどんな小さな町にもオーケストラやオペラハウスがあるように、オーケストラと街のつながりを大切するオーケストラへと再構築することが必要。はたしてこれからも室内オーケストラのままでよいのかどうか。人生の最後の仕事として、北陸全体に音楽文化を届ける役割ができたらいいと思っています」

●OEKのサイズについての言及はいろいろな可能性を感じさせる。予算が必要になってくる話なので「みんなが望むものなら予算は増えるし、望まないなら予算は減る」と語っていたのが印象に残った。

東京・春・音楽祭 2022 柴田俊幸&アンソニー・ロマニウク

●18日は東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭の柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ)&アンソニー・ロマニウク(チェンバロ/フォルテピアノ)。会場は満席とはいかなかったが、業界関係者は多数つめかけていた。みんなが柴田俊幸に注目しているのがよくわかる。ベルギー在住のフルート&フラウト・トラヴェルソ奏者で、ラ・プティット・バンド他の古楽アンサンブルに参加、コロナ禍での「デリバリー古楽」プロデュース、たかまつ国際古楽祭芸術監督、レコーディングなど多方面で活躍し、メディアへの登場機会も多い。FREUDEでのインタビュー(前編/後編)がおもしろいので超絶オススメ。

●で、プログラムは古楽あり即興あり現代音楽ありで、くらくらするほど多彩。ステージ上にはチェンバロとフォルテピアノ(ジルバーマン)が置かれているのは想定内として、その間にある楽器はなんだろう……と思ったら、フェンダー・ローズなんだとか(電気式ピアノといえばいいのかな。自分の理解では電子楽器ではなく電気楽器)。バッハのフルート・ソナタを核としつつも、フィリップ・グラス、チック・コリア、リゲティ(チェンバロのためのハンガリアン・ロック)、エマヌエル・バッハ、クルターグ等々が並ぶプログラムは、まるで東京オペラシティのBtoCシリーズみたいだが、曲と曲が即興演奏でつながれるのが効果抜群。あらかじめ用意されたプログラムの再現ではなく、今その場で生み出される音楽を味わっているのだと実感できる。楽器の使い方も自由。バッハをフォルテピアノで弾くのはありうるだろうが、なんと、フェンダー・ローズでも。これがまたノリノリで楽しい。楽器とレパートリーを自在に往来するも、脈絡のないものを聴いた感覚はなく、むしろプログラム全体がひとつの作品だったかのよう。

●ブリン・ターフェルがPCR検査で陽性となって来日できなくなったため、これで今年の東京・春・音楽祭は閉幕。掉尾を飾るにふさわしい痛快な公演だった。

ヴォルテールの「カンディード」

●バーンスタインの「キャンディード」を初めて観たとき、正直なところ、これはわかりづらい話だなと思った記憶がある。「ウエスト・サイド・ストーリー」とは別世界。風刺であることはわかるんだけど、なにを(というか、どこまでを)風刺しているのかがよくわからなかった。最後にやってくる「僕らの畑を耕そう」はマジなの?それともここもギャグ?みたいな戸惑い。原作であるヴォルテールの「カンディード」を読めばすっきりするんだけど、先に舞台を観ると、風刺対象となっているパングロスの度を越した最善説(オプティミズム)がピンと来ない。そんな説、今の世の中でなんの力も持っていないので。

●パングロスは「この世はすべて最善となるように整えられている」と主張する。一見どんな悲惨に思えるようなことが起きていても、神が創造したこの世界においてはそこに必然的な理由があるのであって、最終的には最善に落ち着くようになっているというのだ。この物語では登場人物たちが戦乱に巻き込まれたり、大地震に遭ったり、火あぶりにされたり、首をくくられたり、凌辱されたり、次々と悲惨な目にあうのに、それでもパングロスは最善説を唱え続ける。

●ヴォルテールの「カンディード」(斉藤悦則著/光文社古典新訳文庫)を読むと、話の順序や細かいところの出来事は微妙にバーンスタインの「キャンディード」とは違っている。でも大筋は同じで、死んだはずの登場人物がろくな説明もなく生き返ったりする。カンディードはヒロインのクネゴンデと再会するために世界中を旅をして、最後にとうとう巡り合うんだけど、美しかったはずのクネゴンデはすっかり醜くなっている。クネゴンデに結婚しろと迫られて「心の底では、クネゴンデと結婚したいなどとは少しも思っていなかった」のに、しょうがなくプロポーズする。クネゴンデは「日ごとにますます醜くなり、いつもガミガミうるさく、耐えがたいほどなった」。そのうえで、カンディードは「自分の畑を耕そう」と言って物語を終えるわけだ。

●ヴォルテールの「カンディード」(斉藤悦則著/光文社古典新訳文庫)を読むと、話の順序や細かいところの出来事は微妙にバーンスタインの「キャンディード」とは違っている。でも大筋は同じで、死んだはずの登場人物がろくな説明もなく生き返ったりする。カンディードはヒロインのクネゴンデと再会するために世界中を旅をして、最後にとうとう巡り合うんだけど、美しかったはずのクネゴンデはすっかり醜くなっている。クネゴンデに結婚しろと迫られて「心の底では、クネゴンデと結婚したいなどとは少しも思っていなかった」のに、しょうがなくプロポーズする。クネゴンデは「日ごとにますます醜くなり、いつもガミガミうるさく、耐えがたいほどなった」。そのうえで、カンディードは「自分の畑を耕そう」と言って物語を終えるわけだ。

●第25章で出てくるヴェネツィアの貴族、ポコクランテとカンディードたちとの対話シーンが抱腹絶倒。このへそ曲がりな金持ちはどんなすばらしいものに対しても批判せずにはいられない。カンディードが屋敷の使用人の若い美女たちをほめたたえると、「ええ、まあまあの娘たちです。ときどきベッドに入れて夜の相手をさせます。でもこのごろはひどく退屈な存在になりかけてますけどね」と答える。飾られているラファエロの絵をほめると、「ずいぶん高い値段でしたが見栄で買いました。イタリアでいちばんと評判ですが、まったくつまらない。色は暗すぎるし、人物は立体感にかけ、迫力もない」と批評する。ホメロスの豪華本をほめると「死ぬほど退屈な本」とけなし、ミルトンの本について尋ねると「古代ギリシャ人の下手くそな模倣者」と切り捨てる。神学の本の蔵書に感心すれば「こんな分厚い本、開けてみたこともない。だれだってそうでしょう」と答え、庭を美しいと賞賛すれば「これほど悪趣味なものはない」と言う。なんとも腹立たしい野郎なのだ。が、音楽について述べた場面にはドキッとする。カンディードが食事前に奏でられた合奏協奏曲をすてきだというと、こんな返事が返ってくるのだ。

「聴いているひとは、口にこそ出しませんが、みんながうんざりしてしまいます。このごろの音楽は、難しい演奏の技術を披露してみせるものにすぎません。しかし、難しいだけのものはけっして長くは楽しめないものです。また、オペラもつまらない。いまでは、私の胸をムカムカさせるような奇怪なものにわざわざ変えられている。そんな改造がなされなかったならば、私は現代の音楽よりもオペラのほうがまだしも好きになれたでしょう。ただ女優ののどを聞かせるために、どの場面にも筋に関係なくナンセンスな歌が二つ三つ挿入される。(中略)私は、そんなくだらないものとは、ずっと以前に縁を切った。ところが、そんなくだらないものが今日ではイタリアの栄誉とされていますし、そんなものに各国の君主たちは大金を払っているのです」

東京・春・音楽祭 ミュージアム・コンサート 東博でバッハ 三浦謙司

●14日はふたたび東京・春・音楽祭のミュージアム・コンサートへ。今回は名物シリーズ「東博でバッハ」で三浦謙司のオール・バッハ・プログラム。2019年ロン=ティボ=クレスパン国際コンクール優勝の気鋭。会場は東京国立博物館平成館ラウンジ。

●プログラムは前半が協奏曲ニ短調BWV974(原曲はマルチェッロのオーボエ協奏曲)、パルティータ第1番、イタリア協奏曲、後半がフランス組曲第5番、幻想曲とフーガ イ短調BWV904、バッハ~ブゾーニ編の「シャコンヌ」。モダンピアノによるオール・バッハを聴く機会は貴重。他人の曲をバッハが編曲した作品から始まって、バッハの作品を他人が編曲した作品で終わるという趣向。最初の2曲は折り目正しく、ずっとこの調子でいくのかと思ったら、「イタリア協奏曲」からぐっと自在で表情豊かな演奏に。プログラム全体でおおむね後に行くほど、様式美とエモーションのバランスが後者に傾いていくといった流れになっていたと思う。愉悦にあふれたフランス組曲第5番もすばらしかったが、白眉は幻想曲とフーガ イ短調。集中度が高く、フーガは荘厳。会場の格調高い雰囲気にもぴったり。次がブゾーニ編の「シャコンヌ」なので、切れ目としてはここで拍手が出てもよかったのだろうが、フーガの雰囲気のままで「シャコンヌ」につなげていいんじゃないかという客席と奏者間の無言の合意が形成されて(たぶん)、そのまま拍手を入れずに「シャコンヌ」へ。モダンピアノの表現力を最大限に発揮した熱い魂のブゾーニ。最後に奏者から一言あいさつがあり、「シャコンヌ」の後に弾くにふさわしい曲はないということでアンコールはなし。納得。

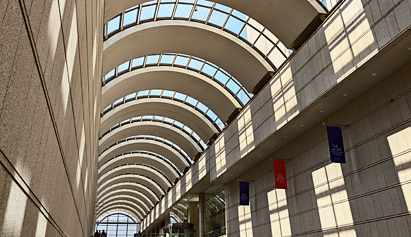

●「東博でバッハ」は公演によって平成館ラウンジと法隆寺宝物館エントランスホールのどちらかが使われている。法隆寺宝物館エントランスはモダンな雰囲気だが、平成館ラウンジは建築物の重厚さが独特の空気を醸し出すのが魅力。音響的にはかなり癖があって、天井はおそらく音を吸って返りが少ないのに対して、石材の床は音を容赦なく反射する感じ。コンサートホールとはまったく条件が違うが、これも音楽祭ならではの体験だろう。この音楽祭の目玉はワーグナーシリーズのような大規模公演だと思うけど、足を運んでよりお祭り感を味わえるのはこういったホール以外の場所での公演。

●帰り際に東博総合文化展の招待券が配られた。先日の科博に続いてお得。

普通郵便とロメオとジュリエットと感染症

●昨年10月から普通郵便の配達に一日余計にかかるようになってしまった。しかも土曜日の配達もなくなった。都内から都内に送る場合でも、木曜日に投函すると到着が月曜になる(以前は金曜日に着いた)。もはや普通郵便なんて特殊な用途にしか使わないから遅くてもいいと言われればその通りなのだが、実は今でも紙の書類が求められる場面はままあって、この遅さを理解しておかないとトラブルになりかねない。

●ところで手紙が間に合わなくて起きた史上もっとも有名なトラブルといえば、「ロメオとジュリエット」で修道士ロレンスが出した手紙だろう。終幕でロレンスはジュリエットのために仮死の薬を用いた計略を立てる。ジュリエットは死んだように見えるが42時間経ったら元気に目覚める、だからロメオよ、心配するな。そんな手紙を書いたものの予定通りに届かなかったため、ロメオは絶望して毒を煽って絶命し、目覚めたジュリエットは短剣で自らを刺して後を追う。ああ、手紙が届かなかったばかりに……。では、なぜ届かったのか。

●それは感染症による隔離が原因だ。手紙を託された修道士は道中で病人を見舞ったところ、町の検疫官に伝染病に感染していることを疑われ隔離されてしまう。ペストが流行していた当時、このような隔離はごく一般的なものだったという。

それが、旅の道連れにと、

同門の托鉢僧を捜しに出まして、

この町の病人を見舞っていたのを

見つけた折も折、町の検疫官たちに、

我々二人がいた家は、伝染病に冒されている

と嫌疑をかけられ、戸を封鎖され、

閉じ込められてしまい、

マントヴァへ急ぐことができなかったのです。

(シェイクスピア/河合祥一郎訳/新訳 ロミオとジュリエット/角川文庫)

●隔離のために足止めされるのは今日的でもあるが、そこでふと思うのは、音楽作品でそんな描写があったかなということ。グノーのオペラ「ロメオとジュリエット」ではどうなっていたかなと思って確かめてみたが、感染症の話は出てこない。ほかの作品ではどうなんでしょ。

東京・春・音楽祭 ミュージアム・コンサート 落合真子

●12日は東京・春・音楽祭で国立科学博物館へ。地球館2階常設展示室で開催された落合真子のヴァイオリン・リサイタルを聴く。東京藝大在学中、第90回日本音楽コンクール第2位の新鋭。ピアノは日下知奈。プログラムが魅力的。前半は古典派でモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ第22番イ長調とベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第5番「春」、後半はイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第6番と「子供の夢」、リヒャルト・シュトラウスのヴァイオリン・ソナタ変ホ長調。後半が断然おもしろい。イザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第6番が圧巻。切れ味鋭く鮮やか。シュトラウスは豊麗で高揚感にあふれ、楽想の雄大さを存分に伝えてくれる。

●シュトラウスのヴァイオリン・ソナタは1888年作曲だから、作曲者24歳の年。交響詩「ドン・ファン」以前の曲だけど、すでにどう聴いてもシュトラウスの音楽で、特に両端楽章はオーケストラ的というか、4管編成くらいの壮大なサウンドを連想させる。中間楽章はオペラ的な歌の音楽。ここに織り込まれている追憶や憧憬といった表情は遠く未来の「ばらの騎士」までつながっているんじゃないだろうか。

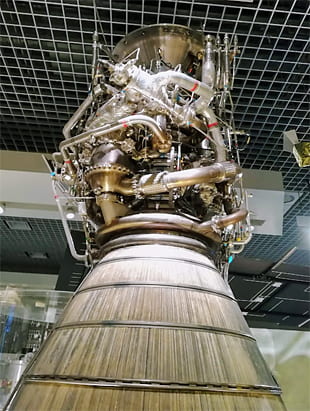

●ミュージアム・コンサートの魅力は演奏者との距離の近さ、残響に包まれない直接音の生々しさ、会場の非日常性などいくつかあるわけだけど、この公演のように本当に博物館の展示物が並んでいるなかで聴ける公演はなかなか貴重。しかも帰り際に科博の招待券も一枚プレゼントしてくれるのがうれしい(上野の科博でも使えるし、白金台の附属自然教育園でも使える)。お得。以下は同会場に展示してあるH-I国産ロケットの第2段エンジン、LE-5。シュトラウスの音楽によく似合うぜー。ドドドドド……(心の中で点火)。

藤田真央ピアノ・リサイタル アンコール公演

●11日は東京オペラシティで藤田真央ピアノ・リサイタル。「アンコール公演」と銘打たれているのは、1月に開かれたリサイタル(ワタシは聴き逃した)のアンコールという意味のようで、1月と後半のプログラムが同じで、前半は違っている。それでもチケットは完売の人気ぶり。この日の前半はモーツァルトのピアノ・ソナタ第17番(従来の番号は第16番)変ロ長調、シューベルトの「3つのピアノ曲」D946、後半はブラームスの「主題と変奏」ニ短調、クララ・シューマンの「3つのロマンス」op.21、ロベルト・シューマンのピアノ・ソナタ第2番。前半はウィーン・プロ、後半はシューマン一家(拡張版)プロというべきか。これまでに足を運んだリサイタルもそうだったが、いつもプログラムがおもしろい(自分が聴いた前回はリヒャルト・シュトラウスのピアノ・ソナタだったし、その前はスクリャービンの「幻想ソナタ」がラストだった、と記憶)。

●モーツァルトのソナタはレコーディングや全曲演奏会で藤田真央が精力的に取り組むレパートリーだが、一曲弾くのにこの曲を選ぶとは。かなり簡潔な曲だけど、早すぎた晩年様式といいたくなるような枯れた味わいにややエキセントリックな風味が加わる曲想が吉。後半はクララに献呈されたブラームスの「主題と変奏」と、ブラームスに献呈されたクララの「3つのロマンス」を並べておいて、最後に旦那のロベルトが殴り込む(違うか)みたいな三角関係プロになっている。クララ・シューマンの3つのロマンスは1曲目と2曲目がロベルトの世界に近いように感じるのだが、3曲目が独特。アジタートと記されている割にはサロン的か。この曲から同じト短調のロベルトのピアノ・ソナタ第2番にアタッカで突入。これがドラマティックで効果抜群。狂熱的なパッションが噴出する第1楽章が終わると、場内から思わず拍手が出た。わかる。表現の振幅を大きめにとった熱く情感豊かな演奏はこの日の白眉で、ロベルトならではの崖っぷちの焦燥感を堪能。

●アンコールは盛りだくさんで、モーツァルトのロンド ニ長調、ラヴェルの「ハイドンの名によるメヌエット」、バッハ~ラフマニノフの無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番よりガヴォット、ブラームスの「6つの小品」よりロマンスOp.118-5。お客さんは圧倒的に女性が多く、しかも若い。小学生連れのお母さんの姿もちらほら。客席の集中度は高い。

クリストフ・エッシェンバッハ指揮NHK交響楽団のベートーヴェン他

●9日は東京芸術劇場でクリストフ・エッシェンバッハ指揮N響。82歳になったエッシェンバッハだが背筋がスッと伸びていてそんな年齢には見えない。プログラムはドヴォルザークの序曲「謝肉祭」、モーツァルトのフルート協奏曲第1番(スタティス・カラパノス)、ベートーヴェンの交響曲第7番。冒頭のドヴォルザークはメリハリが利いていてエネルギッシュ。にぎやかすぎてかえって平板になりやすい曲だけど、起伏に富み鮮烈。モーツァルトでソロを務めたカラパノスはエッシェンバッハと共演を重ねる新鋭。人目を奪うゴージャスなジャケットで登場。スマートというよりはやや癖のある自在のモーツァルト。アンコールはドビュッシーの「シランクス」で、音が強く、多彩な音色で大柄な音楽を作る。

●後半、ベートーヴェンの交響曲第7番は全楽章をほぼアタッカでつなげて集中度の高い演奏。冒頭和音からズシリと重厚で、パッションと緻密さのバランスが調和した堂々たるベートーヴェン。第1楽章リピートあり。以前の同コンビの「第九」等から、もっとアクの強い解釈を予想していたが、意外とデフォルメもなく、20世紀の巨匠たちの伝統に連なる本格派の名演だった。客席の入りはよく、かなり盛大な拍手。以前なら「ウォーー」という声が出たところだろうが……。カーテンコールをくりかえした後、客電がつき分散退場のアナウンス。ここでササっと帰る人たちと、拍手を止めない人たちの二手に分かれるのが少しおもしろかった。マエストロと篠崎史紀コンサートマスターふたりで登場してソロ、じゃないデュオ・カーテンコール。

●来シーズンからN響AプロとCプロはNHKホールに戻ることになったので、芸劇で聴ける定期公演はあとわずか。芸劇、よかったんだけどなー。駅直結というアクセスの快適性ひとつとってもありがたかった(特に雨の日や寒い時期)。惜しい。

SOMPO美術館 シダネルとマルタン展 最後の印象派、二大巨匠

●新宿のSOMPO美術館で「シダネルとマルタン展 最後の印象派、二大巨匠」(~06.26)。ウイルス禍で外出が極端に減った時期、どこにも行かないのでは息が詰まると思い、感染の心配がほぼない快適空間として美術館に足を運ぶようになったのだが、今のところそのまま習慣として根付いている。美術への関心というよりはサードプレイス的な場所として美術館がはまった感じなのだが、たぶん、似たようなノリでサントリーホールや東京オペラシティに足を運ぶタイプの音楽ファンも世の中にはそこそこいるんじゃないだろうか。

●シダネルの「ジェルブロワ、テラスの食卓」(1930)。風光明媚な小村で優雅に時を過ごす様子を思わせるリラックスした雰囲気。ぜいたく。全般にこういった円満で穏やかなトーンの作品が多く、暮らしぶりに羨望を覚える。

●マルタンの「二番草」(1910)。夏から初秋にかけての光景。草刈りをする姿が描かれているが、労働の気配は薄く、むしろ行楽気分を連想する。日は傾きかけているようだ。おやつを食べて、そろそろ帰ろうか。

-----------

●お知らせ。ONTOMOに連載「神話と音楽Who's Who 第10回 キュクロプス」が公開中。前回の「第9回 パン」もまだならぜひ。

新国立劇場「ばらの騎士」ジョナサン・ミラー演出

●6日は新国立劇場でリヒャルト・シュトラウスのオペラ「ばらの騎士」。くりかえし上演されているジョナサン・ミラー演出による人気プロダクション。前回観たのは2017年のウルフ・シルマー指揮公演だったが、今回は新国立劇場初登場のサッシャ・ゲッツェルが指揮。ピットには東京フィル。元帥夫人にはこれがロールデビューとなるアンネッテ・ダッシュが招かれ、あとはすべて日本人キャストで小林由佳のオクタヴィアン、安井陽子のゾフィー、妻屋秀和のオックス男爵、与那城敬のファーニナル他。ミラー演出は時代設定を初演当時の1912年に置き換えるというものだが、舞台も人物造形もオーソドックスで、初めてこのオペラを観る人にも安心。美麗な舞台装置はシュトラウスの陶酔的な音楽にふさわしい。全体にドラマの説得力よりも声楽的な充実が前面に出ていた感があって、やはり終幕の三重唱以降が圧巻。奇跡の瞬間が訪れる。

●同じように時代を初演時に置き換えた演出にロバート・カーセンのプロダクションがあったけど(METライブビューイングで観た)、あちらが「開戦前夜」を強調しているのに比べれば、ミラー演出は穏健で、言われなければそう気づかないかもしれない。でも現在の状況下であれば、これが戦時のオペラであることを普段よりも意識せざるをえない。なんといってもファーニナルは軍需で財を成したのだから。オクタヴィアンの未来がオックス男爵であろうことはよく指摘されるところだが、ミラーは遠からずオクタヴィアンは戦場でたおれ、ゾフィーが若くして未亡人になることを予感している。このオペラのテーマである「時の移ろい」ゆえに、オクタヴィアンにはオックス男爵というお気楽な未来はやってこない。

ワールドカップ本大会の組分けが決定

●まだ全参加国が決まっていない段階で、ワールドカップ2022カタール大会の組分けが決まった。ニッポンはスペイン、ドイツ、大陸間プレイオフ勝者(コスタリカかニュージーランド)と同組のグループE。完全に2強2弱の無風区になってしまった。スペインとドイツは優勝候補の常連国。グループリーグ突破はかなり難しいが、かといって極端に可能性が少ないとも思っていない。全8グループを見るとシードが効きすぎているというか、厳しいグループが見当たらないが、実際にはこれまでの「序列」を覆すようなサプライズが連続するのではないかと期待している。夏ではなく、11月下旬に開幕する変則日程が予想外の影響をもたらすかも。

●J2リーグの山形対岡山戦が再試合になった。試合の序盤、山形のゴールキーパーが、あわやゴールに入りそうな味方のバックパスを手でかきだした。これにレッドカードが出た。しかし競技規則では、バックパスに対するGKのハンドは故意だろうがそうでなかろうと「当該選手に懲戒の罰則は与えられず、相手チームの間接フリーキックで再開される」と規定されている。直感的にもレッドカードは「あれ?」という場面だが(ペナルティエリア内なんだし)、主審の勘違いを副審も第4の審判も指摘できず。で、試合は0対1で岡山が勝利したのであるが、国際サッカー評議会に確認したうえで再試合をすることになった。あれれ、たとえ誤審であっても主審の決定は最終決定ではなかったの?と思うが、国際サッカー評議会によれば「プレーに関する事実についての主審の決定は最終である」が、本事象は「サッカー競技規則に従っていない」ため、直ちに「主審の決定を最終である」とはならないのだという。む、なんだか納得できるようなできないような。Jリーグの公式発表を読んだがすっきりしない。

●こんな話を読むと、ニッポンのサッカーなんてまだまだだと思うじゃないすか。でも同じ週、ドイツのブンデスリーガでは選手交代時の背番号表示のミスによって、一時的にバイエルン・ミュンヘンが12人でプレイしていたって言うんすよ! ふたり同時交代でひとりの番号を誤って表示したため、退くべき選手が気づかずそのままプレイしていた次第。ドイツですらこれだけの大チョンボがあるわけで、ワールドカップ本大会もそう悲観する必要はない……かもしれない。

「コレラの時代の愛」(ガルシア・マルケス著/新潮社)

●ウイルス禍に読む本としてカミュの「ペスト」あるいはトーマス・マンの「ベニスに死す」は正統派だと思うのだが、たまたま「ガルシア・マルケスひとつ話」(書肆マコンド)をぱらぱらと眺めていたら、そうだ、ガルシア・マルケスの「コレラの時代の愛」があったじゃないの!と思いついた。未読だったが、今読まずしていつ読むのか。

●で、「コレラの時代の愛」(ガルシア・マルケス著/新潮社)を、ゆっくり少しずつ読み進めた。実のところコレラとはあまり関係のない話であって、残念ながら「コロナの時代の愛」という読み替えは無効なのだが、なにせガルシア・マルケスなのでめっぽうおもしろい。「百年の孤独」のような魔術的リアリズムではなく、古典的なリアリズムの書法による奇妙な愛の物語。19世紀末から20世紀初頭にかけてのコレラと内戦の時代、若き日の主人公は裕福な家の娘にひとめぼれをする。ふたりは恋に落ち、想いを手紙に綴るが、娘の父はふたりの仲を引き裂き、娘を欧州帰りのエリート医師ウルビーノ博士と結婚させる。で、(ここからが尋常ではないのだが)主人公はいつまでも彼女を待ち続けると誓う一方、ドン・ジョヴァンニも真っ青なくらいの猟色家として人生を謳歌する。そして51年後、彼女の80代の夫が亡くなってから、改めて愛を告白する。初恋の人ももう70代。これは老人小説でもあるのだ。

●で、「コレラの時代の愛」(ガルシア・マルケス著/新潮社)を、ゆっくり少しずつ読み進めた。実のところコレラとはあまり関係のない話であって、残念ながら「コロナの時代の愛」という読み替えは無効なのだが、なにせガルシア・マルケスなのでめっぽうおもしろい。「百年の孤独」のような魔術的リアリズムではなく、古典的なリアリズムの書法による奇妙な愛の物語。19世紀末から20世紀初頭にかけてのコレラと内戦の時代、若き日の主人公は裕福な家の娘にひとめぼれをする。ふたりは恋に落ち、想いを手紙に綴るが、娘の父はふたりの仲を引き裂き、娘を欧州帰りのエリート医師ウルビーノ博士と結婚させる。で、(ここからが尋常ではないのだが)主人公はいつまでも彼女を待ち続けると誓う一方、ドン・ジョヴァンニも真っ青なくらいの猟色家として人生を謳歌する。そして51年後、彼女の80代の夫が亡くなってから、改めて愛を告白する。初恋の人ももう70代。これは老人小説でもあるのだ。

●と、あらすじを紹介するとなんだかパッとしない話に見えてしまうのだが、幹の部分以上に枝葉のほうに魅力がびっしり詰まっている。序盤は老境に入ったウルビーノ博士と妻の暮らしが事細かに描写されていて、たとえばバスルームに石鹸が置いてなかったことから長年にわたる夫婦関係が危機を迎えるエピソードとか、挨拶された若者がだれだったか思い出せなくて激しく狼狽するも、奇跡的に記憶がよみがえって老いに打ち勝ったと気を良くするエピソードとか、ものすごくよく出来ている。で、ウルビーノ博士は地元の名士として、劇場の復興にも尽力する。フランスからオペラ座を招くと、市民たちは期待以上にオペラに夢中になる。

オペラ熱が市民の中の、通常では考えられないような層にまで広がり、ある世代の子供たちにイソルダやオテロー、アイーダ、ジークフリードといった名前がつけられたのだ。ウルビーノ博士はひそかにイタリアびいきとワグナー派が幕間にステッキを振り回してにらみ合うところまで行けば面白いと考えていたが、そこまでは行かなかった。

オペラにまつわる対立の構図(?)は時も地域も超えて変わらないのか。

●ハードカバー500ページにわたる長い物語のなかで、最大のハイライトは序盤に訪れる若き日のヒロインが主人公に失望する場面。ひとめ惚れが手紙の往復を通して命がけの恋にまで発展するが、旅の経験を通して一段階成長したヒロインは、ばったりと会った主人公に対して一瞬で「底知れない失望」を感じる。

その瞬間、自分がとんでもない思い違いをしていたことに気づき、どうしてこんなにも長い間激しい思いを込めて心の中で恋という怪物を養い育ててきたのだろうと考えて、ぞっとした。

このくだりは秀逸。そこから51年後、ふたりはようやく静かに再会するというクレイジーな展開になるのだが、最後まで読んだ後でこの場面をもう一度読んで、少しいじわるな気持ちに浸りたくなる。

東京・春・音楽祭 ブリテン「ノアの洪水」他 ~ ベンジャミン・ブリテンの世界 IV

●1日は東京文化会館大ホールで東京・春・音楽祭のブリテンのオペラ「ノアの洪水」(演奏会形式)他。加藤昌則の企画構成・指揮・解説により「ベンジャミン・ブリテンの世界 IV」として開催されたもので、これまで2度の延期を経て今年ついに実現。以前は石橋メモリアルホールの開催予定だったように記憶しているんだけど、なんと大ホールでの開催に。

●「ノアの洪水」は少し特殊な作品で、劇場での上演ではなく、教会で信徒と子供たちが演ずることを前提に書かれている。アマチュアたちが参加するものであり、本来の形としては聴衆はおらず、そこにいる人たちがみな参加するものなのだとか。そのために賛美歌を歌う場面が出てきたり(教会だから賛美歌ならみんな歌える)、弦楽器は習熟度別にパートがわかれていて、いちばん易しいパートは開放弦のみで弾けるようになっていたりする。編成も独特で、弦楽器以外にはリコーダー、ハンドベル、マグカップ、ピアノ、オルガン等々。配役は神の声に玉置孝匡、ノアに宮本益光、ノアの妻に波多野睦美、加藤昌則指揮BRTアンサンブル、NHK東京児童合唱団他。印象的なソロがあるチェロは辻本玲。そのほか、要所には名だたる名手たちも参加する。もしかしたらこれが日本初演(どこかの教会などで上演したかもしれないけど公式記録としては初めてという話)。

●で、題材がノアの方舟の話そのものなので、演奏会形式となれば実質オラトリオのようなもの。アマチュア参加による書法上の制約があっても、やはりそこはブリテンの音楽そのもので、ぐいぐいと引き込まれる。彩度低めの渋く力強い高揚感は格別。洪水オペラであり海のオペラでもあるという点で、「ピーター・グライムズ」や「ビリー・バッド」を連想する。最後にハンドベルが虹を表現して、神が虹の契約によりノアたちを祝福する形で終わるのは「創世記」の通りなんだろうけど、オペラだと思って観ているとワーグナー「ニーベルングの指環」を思い出す。「ラインの黄金」は虹で終わり、「神々の黄昏」で炎と洪水で神代が終わりを告げるのだったな、と。

●この日は後半の「ノアの洪水」に先立って、前半にブリテンの民謡集が演奏された。波多野睦美のメゾ・ソプラノ、加藤昌則のピアノとレクチャー。レクチャーが見事。ブリテンの民謡編曲の肝をわかりやすく教えてくれる。後半への予習にもなっていて、練られた構成に脱帽するしか。

ロームシアター京都 2022年度自主事業ラインアップ説明会

●22日、ロームシアター京都の2022年度自主事業ラインアップ説明会が開催された。Zoomウェビナーを使用。リモートで記者発表が可能になると、相手が東京でも京都でも関係ないのが吉。小倉由佳子プログラムディレクターが登壇。2022年度のラインアップテーマは「旅」。ずっと旅が自由にできる状態ではなかったので、たしかに今こそ旅なのかも。音楽、演劇、舞踊、伝統芸能などラインナップの内容は多岐に渡り、ボリューム感も相当なものなのだが、クラシック音楽関連企画から目立ったものを挙げてみる。

●9月にクロノス・クァルテットが、なんと、19年ぶりに来日。ジョージ・クラムの「ブラック・エンジェルズ」、ライヒの「ライヒ:ディファレント・トレインズ」他。なんだか懐かしい。もちろん東京公演もあるわけだが。 10月の新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室2022は「蝶々夫人」。オペラ入門に高校生は最適の年齢(かも)。2023年1月は京都市交響楽団との「シアターオーケストラ・コンサート シリーズ」で、演出家・俳優の白井晃と京響によるコラボレーションが実現する。といっても具体的な内容は現時点ではわからず。斬新なアイディアを期待。指揮は園田隆一郎。2023年3月の小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトはプッチーニの「ラ・ボエーム」。ディエゴ・マテウスが小澤征爾音楽塾オーケストラを指揮。デイヴィッド・ニース演出。

●あと、これは音楽じゃないんだけど、9月に演劇で市原佐都子作&演出の「Madama Butterfly(蝶々夫人)」(劇団Qとチューリッヒのノイマルクト劇場の共同制作)という作品があって、これはプッチーニの「蝶々夫人」を原案に、人種とジェンダーの視点から構造をひっくり返したものなのだとか。演劇は守備範囲外なので観る機会はなさそうだが、もしだれかがオペラ化してくれれば、とも思う。

●記者発表は22日だったんだけど、情報解禁日が3月25日正午と設定されていた。気が付いたらとっくに過ぎてる解禁日。あるある。

----------------

●別件で動画をひとつご紹介。先日、公演に足を運んだ「さくらホールコンサート“Don’t Stop The Music”一夜限りの若者たちの祭典2022」でのショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番の映像が無料公開されている。實川風のピアノ、オッタビアーノ・クリストーフォリのトランペット、米田覚士の指揮、林周雅with String Orchestraの演奏。とてもしっかりした作り。