●30日は新国立劇場でモーツァルトのオペラ「コジ・ファン・トゥッテ」。ダミアーノ・ミキエレット演出による「キャンピング・コジ」で、2011年、2013年に続く久々の再演。舞台を現代のキャンプ場に置き換えた演出で、本当によくできている。若者たちのグループが集うキャンプ場らしい楽しい雰囲気があるのが吉。キャンプ場にもいろいろあると思うんだけど、ヒロシが「ぼっちキャンプ」でテンションをあげるようなひっそりしたキャンプ場じゃなくて、「13日の金曜日」のジェイソンが襲ってきそうなキャピキャピッ!としたキャンプ場なんすよ。山小屋みたいな売店があって、そこにネオンでCamping Alfonsoって書いてある。ドン・アルフォンソがお店のオーナーで、ここで働いているお姉さんがデスピーナ。今なら公式サイトでステキな壁紙プレゼント中。

●歌手陣はセレーナ・ガンベローニ(フィオルディリージ)、ダニエラ・ピーニ(ドラベッラ)、ホエル・プリエト(フェルランド)、大西宇宙(グリエルモ、フィリッポ・モラーチェ(ドン・アルフォンソ)、九嶋香奈枝(デスピーナ)。このオペラはだれかが主役を張るのではなく、アンサンブルの楽しさが肝。それにふさわしくチームとして各々の役柄にふさわしい歌と演技。大西宇宙はグリエルモにぴったりだと思う。ピットは飯森範親指揮東京フィル。鋭利というよりは、しっとり、まろやか。

●「コジ」はプロットにリアリティが一切ないこともあってか、演出家の意欲をかきたてる作品なんだと思う。変装して恋人を交換したあげく、相手と結婚式を挙げるにまで至ってしまう。それで企みを明かしたところで気まずいばかりで、二組のカップルが元の鞘に収まるはずはない。そこは今の演出家がいろいろな答えを用意しているわけだけど、今回のラストシーンではみんながケンカをしてバラバラになる。まあ、そうなるよね……。

●ミキエレット演出で特にいいなと思うのは、ドン・アルフォンソとデスピーナを3組目のカップルとしてフィーチャーしているところ。一般的な演出でも感じることだけど、このふたりのシニカルさには幸福感がまったくない。まだドン・アルフォンソはいいんすよ。老いてそういう境地に至るのは、ぜんぜんありうる。でもデスピーナって、自分のイメージでは年頃を過ぎつつあるコケットで、フィオルディリージとドラベッラに対してうっすらとした妬みを抱いている。キャンプ場における「心のジェイソン」がデスピーナ。ドン・アルフォンソに対するきわどい態度に、デスピーナの崖っぷち感がよく表れていると思った。

●結婚式の場面でデスピーナがポラロイド・カメラで写真を撮る。で、カメラから出てきたフィルムをパタパタってする。この動作の意味はそろそろ年長者にしかわからなくなりつつあるかも。舞台設定として、まだスマホのない時代みたい。

●今だから生々しく感じたのは、フェルランドとグリエルモが軍に招集される場面。男たちは戦場に行く。だったら別の男と結婚しようという女たちの行動原理に妙なリアリティを感じてしまった。

2024年5月アーカイブ

新国立劇場 モーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」(ダミアーノ・ミキエレット演出)

マリノス対柏レイソル J1リーグ第9節 4月10日以来の勝利

●マリノスはつい先日、UAEでアジア・チャンピオンズリーグ(ACL)決勝に敗れてから、わずか中二日でリーグ戦。水曜日でほかのチームはお休みだが、マリノスはACLを決勝まで戦ったので、延期されていた試合を開催したのだ。深夜残業した後に早朝出勤するみたいなスケジュール。もちろん、週末もまた試合がある。この過密日程、本当にチームがボロボロになる。サッカーとは別になにかの持久戦に参加しているみたいな感じだ。DAZNで観戦。

●で、ホームの柏レイソル戦。マリノスは予想以上にACL決勝のメンバーが出場していて、アンデルソン・ロペス、ヤン・マテウス、喜田拓也、渡辺皓太、松原健、永戸勝也、上島拓巳、ポープが先発。鉄人すぎる。しかし試合途中にキーパーのポープが怪我で飯倉と交代。ポープはACLでレッドカードで退場していたので、2試合続けて途中でいなくなることに。選手たちは気力を振り絞って戦い、4対0の快勝。リーグ戦ではなんと、4月10日以来の勝利。前半からしっかりとボールが回って2点リード、後半はだいぶ内容が落ちて相手にペースを握られる時間帯もあったものの、2点を追加。アンデルソン・ロペスがハットトリック達成。

●超攻撃的サッカーで4点を取ったのではなく、耐えるところは耐え、ときには時間も使いながら現実的なサッカーで勝った。ハリー・キューウェル監督になって、攻撃至上の理想主義的な戦い方は影を潜めた。

●柏の監督は井原正巳。かつてのミスターマリノスだ。試合後のインタビューで井原が「マリノスさんは~」と語っていた。マリノスさん……。いずれマリノスに帰ってきてほしい。

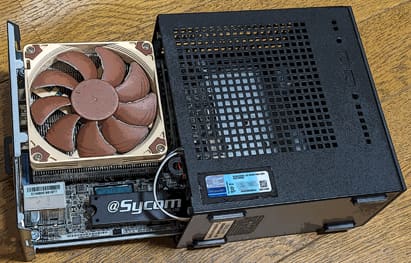

パソコンのCPUクーラーを掃除する

●だんだん夏が近づいてきた。となると、気になるのがパソコンのCPUの温度。温度が高くなれば、CPUクーラーのファンの回転数も高くなり、少しうるさいし、負荷もかかる……えっ? 気にならない? そう、気にならない人は気にならない。気にする人だけが気にする。実は気にしなくても、さほど問題はない。DAZNでサッカー中継を見ているとCPU温度が常時60度を超えるようになってくるが、60度くらいは大したことがないはず(ウチはCore Tempで温度を常時タスクトレイアイコンに表示している)。ただ、きっとCPUクーラーのファンは埃だらけになっているだろうし、掃除してもいいんじゃないのかなと思うわけだ。

●そこで、一通りケーブル類を外した後、ケースを開けて、中身を取り出してみる。今、使っているマシンはサイコムから購入した小型のBTOパソコンで、中身はASRockのDeskMini310というもの。それなりに年数が経っているが、性能的にはまだまだいける。購入の際、CPUクーラーは少しぜいたくをしてNoctuaというオーストリアのメーカーの静音タイプのものを選んでおり、ミルクチョコレートっぽいカラーリングが好ましい。といっても、ふだんはケースの中にあって目にすることはないのだが。予想通りファンの裏側にたくさん埃がたまっているし、ケース内部のあちこちに埃がある。エアダスターで「ビュッ!」とやったら、簡単に吹き飛んだ。

●で、ケースを閉じて、ケーブルをつないで、電源ON。ここでちゃんと起動しなかったらどうしようといつも思ってしまうのだが、問題なく起動した。注目のCPU温度は明確に下がった(5度くらい?)。それに伴ってファンの回転音も静かになった。エアコンのフィルタ掃除みたいなものだと思ってやるのが吉。

「利口な女狐の物語」(ルドルフ・チェスノフリーデク著/関根日出男訳)

●「利口な女狐の物語」といえばヤナーチェクの傑作オペラだが、ルドルフ・チェスノフリーデク著の原作もかなりおもしろい。八月舎より刊行されている「利口な女狐の物語」(ルドルフ・チェスノフリーデク著/関根日出男訳)には、スタニスラフ・ロレクによるオリジナル挿画もたっぷりと掲載されている。驚くのはこの挿画が物語のために描かれたのではなく、物語とは無関係に先にロレクが絵を描いて、後からチェスノフリーデクが物語を書いたということ。新聞連載として発表された。

●「利口な女狐の物語」といえばヤナーチェクの傑作オペラだが、ルドルフ・チェスノフリーデク著の原作もかなりおもしろい。八月舎より刊行されている「利口な女狐の物語」(ルドルフ・チェスノフリーデク著/関根日出男訳)には、スタニスラフ・ロレクによるオリジナル挿画もたっぷりと掲載されている。驚くのはこの挿画が物語のために描かれたのではなく、物語とは無関係に先にロレクが絵を描いて、後からチェスノフリーデクが物語を書いたということ。新聞連載として発表された。

●オペラの第1幕で、森番に捕まった女狐ビストロウシュカがおんどりにディスられる場面がある。オペラでも十分によいが、原作のこの場面はさらにパンチが効いている。森に逃げようとした女狐ビストロウシュカは捕まえられて、おとなしくなる。あわれな女狐を見て、おんどりが鶏の総会を招集して、めんどりたちに諭す。

「どうだ、見たか、人間様の公正さを。人間がいなけりゃこの世はどうなる。狐嬢は俺たちを追っかけてたが、今じゃ手も足も出ない、鎖に繋がれて。というのも卵は産まないし、巣の中にじっとしてないからだ。さあ、働け、卵を産め、俺が手伝ってやる、人間様に気に入られるようにな」

森番のかみさんは雄鶏の道理をわきまえた演説に大いに満足し、雌鶏たちに新しい餌をまきに出てきた。人間社会とはこんなものだ。ヒヨコだって無駄に地面をつついているわけじゃない。口があってしゃべる術を心得ている者は、いつもまともに食いつなげるのだ。

これ、最高じゃないだろうか? 働いていると、組織の中でこういうおんどりみたいな人を見かけないだろうか。いや、それどころか、あるとき自分自身がおんどりみたいになっている瞬間に気づいて、自己嫌悪に陥ることすらあるのでは。みんなが痛いところを突かれるから、読者は大笑いできる。

●この原作があまりにおもしろかったので、ONTOMOの連載「おとぎの国のクラシック」第11話で「利口な女狐の物語」をとりあげた。ご笑覧ください。

マリノスの優勝ならず。アル・アイン対マリノス@アジア・チャンピオンズリーグ決勝第2戦

●悔しいが、負けを認めるしかない。アジア・チャンピオンズリーグ決勝、ホームの第1戦で1点リードしていたマリノスは、アウェイの第2戦に大差で敗北してしまった。アルアイン5対1マリノス。だが、終盤までは接戦だった。前半、マリノスは2失点するが、ヤン・マテウスが1点を返して、トータルスコアは3対3の五分。前半55分、キーパーのポープ・ウィリアムがレッドカードで退場して、ひとり少ない戦いになってしまう。さすがにアウェイでの数的不利は厳しく、後半22分に失点し、ついにアルアインがリード。その後、試合終了直前でに2失点を喫して大量失点になったのであって、後半46分まではずっとトータルスコア1点差だったのだ。最後、途中出場したキーパー白坂楓馬の目を疑うミスで失点してしまったが、きっとこの経験を糧に一段階パワーアップしてくれると願っている。

●もしキーパーの退場がなければ、どんな試合になったのか。そんなふうに考えてしまうのはしかたのないところ。ただ、アル・アインが優勝にふさわしいチームであることはまちがいない。なにしろ彼らは決勝に至るまでの間にアル・ヒラルやアル・ナスルといった巨額予算を持つビッグクラブを倒してきた。それにしても同じアジアの戦いといっても西地区と東地区では予算規模がぜんぜん違うわけで、昨シーズンに浦和が王者になったのは立派というほかない。

●前を向けばマリノスには降格圏近くで低迷するリーグ戦がある。中二日で次戦。マリノスは選手層がピーク時から数段階薄くなった状態で今季を戦っており、ずっと疲弊している感じではあるが、控え選手たちの奮闘を願う。

SOMPO美術館 北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画

●新宿のSOMPO美術館で「北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画」展(6月9日まで)。ノルウェー国立美術館、スウェーデン国立美術館、フィンランド国立アテネウム美術館の協力を得て約70点を展示。ノルウェーのムンクを別とすれば、それほどメジャー度が高くないということなのか、混雑せず快適。ゆっくり鑑賞できて、満足度は高い。以前の「ゴッホと静物画」に懲りたので、これくらいの路線を狙っていきたい。上のポスターにあしらわれているのは、テオドール・キッテルセンの「トロルのシラミ取りをする姫」。グリーグの「ペール・ギュント」に出てくる山の魔王がトロル(トロール)。この絵では毛むくじゃらに描かれていて、いかにもシラミがいっぱいいそう……。

●ワンフロアだけ撮影可能になっていた。これはノルウェーのアイリフ・ペッテシェンの「夜景画」。湖のほとりにたたずんでいるのは水の精なのかな。ウンディーネとかルサルカとか、そういう男が水底に引きずり込まれる系の存在か。

●こちらはスウェーデンのアーンシュト・ヨーセフソン「水の精」。これはネッケンっていう水の精なんだそうだけど、少しおもしろいのはヴァイオリンらしき楽器を弾いているところ。ヴァイオリンが魔力と結びつけられる話は多々あるけど、水の精が弾くというパターンがあるとは。水の中じゃ弾けないだろうとか、楽器職人はどこにいるんだとか(水の底?)、そういう素朴な疑問を抱かなくもない。

●こちらはフィンランドのヨセフ・アラネンによる「レンミンカイネンと牛飼い」。「カレワラ」の世界だ。もちろんシベリウスを思い出す。今にも曲が聞こえてきそう。トゥオネラの白鳥もいるし。

ルイージ指揮NHK交響楽団のニールセン「4つの気質」他

●22日はサントリーホールでファビオ・ルイージ指揮N響。プログラムはブラームスのピアノ協奏曲第1番(ルドルフ・ブッフビンダー)とニールセンの交響曲第2番「4つの気質」。チケットは完売。ブッフビンダー(N響表記ではブフビンダー)は「東京・春・音楽祭」でのベートーヴェン・シリーズが記憶に新しいところ。そのときも感じたけど、思わせぶりのところのない直截なところが身上か。作品の巨大さをことさらに感じさせず、自然体。貫禄のブラームス。

●後半のニールセンは出色。あまり演奏されない曲だけど、作品の真価を伝える雄弁さ。古代ギリシャ以来の「四体液説」を題材にしていて、第1楽章が短気で荒々しい黄胆汁質、第2楽章が優柔不断な粘液質、第3楽章が神経質な黒胆汁質、第4楽章が楽天的で陽気な多血質といったように各楽章のキャラクターが設定されている。これらの気質がはっきりと打ち出されたカリカチュアのような演奏で楽しい。第2楽章など相当可笑しい。コンサートマスターは川崎洋介。今回も腰を浮かせんばかりの全身を使った身振りでアンサンブルをリード。

●プログラムノートのIKEさんのイラストが毎回すばらしいのだが、今回もニールセンの「4つの気質」に対応した4つの表情が冴えている。

●「4つの気質」といえばヒンデミットにも、ピアノとオーケストラのための作品がある。ヒンデミットとニールセンを両方演奏して「8つの気質」プログラムはどうか。ヴィヴァルディとピアソラの「四季」を合わせた「エイト・シーズンズ」はわりと人気だと思うので、きっと「8つの気質」もヒットする……わけないか。

ユライ・ヴァルチュハ指揮読響のマーラー3

●21日はサントリーホールでユライ・ヴァルチュハ指揮読響。プログラムはマーラーの交響曲第3番。チケットは完売。メゾ・ソプラノにエリザベス・デション、合唱は国立音楽大学と東京少年少女合唱隊。ヴァルチュハは新たに首席客演指揮者に就任したスロヴァキア出身の指揮者。前回の客演時に聴けなかったので今回、初めて聴くことに。ていねいに彫琢されたマーラーで、端然として見通しがよい。輝かしく、芯があり剛性の高い読響サウンド。第1楽章は落ち着いたテンポでもう少し推進力がほしいとは思ったものの、進むにつれてじわじわとエネルギーを増して、終楽章では深く大きなクライマックスを築いた。第3楽章のポストホルンはオルガン席の下手側の扉を開いて、その奥から聞こえてくる趣向。メゾ・ソプラノはまろやかで温かみのある声。児童合唱は至高の尊さ。

●曲が終わった後は(最後、すごくきれいな響きで終わった)、完璧な静寂。かなり長く余韻を味わった後、客席から爆発的な喝采がわき起こった。なかなかこうはならない。もちろん、ヴァルチュハのソロ・カーテンコールも。

●交響曲第3番、マーラーがシベリウスとの対話で語った「交響曲とは世界のようでなければならない、万物を含んでいなければならない」という有名な言葉をそのまま体現したような巨大な作品だと感じる。同じように自然を題材としていても、リヒャルト・シュトラウス「アルプス交響曲」とは対照的で、自然を表現してはずなのに最後は人間と神の対話みたいなところに行き着く。自然観みたいなことでいえば、自分はシュトラウスの側に立っている人間なんだけど、やっぱりこういう演奏を聴くと畏怖の念がわいてくる。第6楽章は拡張版後期ベートーヴェンって感じる。

FC東京 対マリノス J1リーグ第15節 そして誰もいなくなりそう~センターバック編

●勝てない。本当に勝てなくなった、マリノス。リーグ戦で最後に勝ったのは4月10日のガンバ大阪戦。そこから△△△××△。このFC東京戦も前半はよかった。なかなかチームにフィットできないと思っていたナム・テヒが珍しくゴールを決めて先制。しかし後半からFC東京に押される展開になり、長友にきれいなゴールを決められて同点。その後は一進一退だったが、試合が進むにつれてプレイの質が落ちていく感は否めず。1対1のドロー。前節の新潟戦に比べればボールを保持することはできたし、パスもつながっていたのだが、最後は走り負けた感がある。選手たちの体も重そう。ACLを決勝まで勝ち上がったことと、けが人続出で、試合数に対して選手層が薄すぎる。

●現在のJリーグでの順位は13位。降格圏から勝点3しかないが、試合数が2少ない。現状13試合で勝点17なので、1試合あたりの期待勝点を1.3とすると、この2試合で勝点2.6が期待できる。実質、降格圏から5.6か……。そんなマリノスだが、今週末にアウェイのアルアインに引き分けるか勝つことができればアジア・チャンピオンになれるのだ。まあ、正直なところかなり弱気にはなっているが。ACLと並行して戦うには、Jリーグはタフすぎる。

●このFC東京戦でクラっと来たのは、前半にロングボールに競ろうとした上島拓巳と渡邊泰基のふたりのセンターバックが、味方同士で衝突して頭を打った場面。やーめーてー、ウチはそのふたりしかセンターバックがいないんだってば! ディフェンスにけが人が続出しており、ベンチにセンターバックはゼロ。ふたりともなかなか起き上がれない。結局、渡邊は脳震盪で交代、上島は頭から出血しながらも試合を続けた。そして渡邊の代わりに喜田が下がってディフェンスラインに入った。いくら補強してもセンターバックが次々と消えていくのはなんなのだ。呪詛? こんな状態でUAEに向かうことになるとは。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のベルリオーズ、酒井、イベール

●17日は東京オペラシティでジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。前半がベルリオーズの交響曲「イタリアのハロルド」(東響首席の青木篤子)、後半が酒井健治のヴィオラ協奏曲「ヒストリア」(サオ・スレーズ・ラリヴィエール)、イベールの交響組曲「寄港地」というおもしろいプログラム。ふたりのヴィオラ奏者がソリストとして登場する稀有なヴィオラ祭。プログラム全体から感じるテーマは「旅」だろうか。幻想の旅、時を超える旅、船の旅。かなり楽しい。

●ベルリオーズの「イタリアのハロルド」はライブではなかなか聴けない曲。協奏曲のように始まって交響曲のように終わる独自構成に作曲者の天才性が爆発している。最初は大活躍していたハロルドなのに、終楽章では立っているだけの時間が長くなるのがすごい。終楽章でヴァイオリン2とチェロ1がオルガン席のあるバルコニーに登場する趣向がとられていた。独奏ヴィオラにはいろいろな演出も考えられるところだが、そのまま定位置で。東響のサウンドは明るめで爽快。

●酒井健治作品では長身痩躯のソリスト、ラリヴィエールが鮮烈。太く渋みのある音のヴィオラだけど、華もある。音楽は停滞することなく前へ前へと進む。ドビュッシー「海」のフレーズが聞こえてくる。カラフルで洗練されたオーケストレーション。まったく晦渋ではなく、フレッシュ。ソリスト・アンコールでヒンデミットの無伴奏ヴィオラ・ソナタ25-1から第4楽章。すさまじい勢いで弾き切った。しめくくりのイベール「寄港地」は華麗。ぐっと開放的な気分で終わる。

●ノット監督は2026年3月での退任が発表されている。まだしばらく先だけど、寂しい気分になる。

「俺の人生まるごとスキャンダル グルダは語る」(フリードリヒ・グルダ著/田辺秀樹訳/ちくま学芸文庫)

●少し前にグルダのチェロ協奏曲について書く機会があって、その際に参照したのが「俺の人生まるごとスキャンダル グルダは語る」(フリードリヒ・グルダ著/ちくま学芸文庫)。これは最近の本ではなく、90年代に洋泉社から刊行された「グルダの真実 クルト・ホーフマンとの対話」が改題のうえ文庫化された一冊。以前はお堅い雰囲気の書名だったが、今の書名のほうが内容に即している。「歯に衣着せぬ」という表現がぴったりで、言いたい放題。グルダはハインリヒ・シフのためにチェロ協奏曲を書いたのだが、その経緯を語りながらシフのことをけちょんけちょんにけなしている。「ヤツは男を下げた」「気骨なんてまるでない」「彼は俺を裏切ったんだから、俺としては彼はもう過去の人物さ」といった調子。ただ、チェロ協奏曲が成功作になったという点では感謝しているそうで、とくにレコードは大成功だったという。

●少し前にグルダのチェロ協奏曲について書く機会があって、その際に参照したのが「俺の人生まるごとスキャンダル グルダは語る」(フリードリヒ・グルダ著/ちくま学芸文庫)。これは最近の本ではなく、90年代に洋泉社から刊行された「グルダの真実 クルト・ホーフマンとの対話」が改題のうえ文庫化された一冊。以前はお堅い雰囲気の書名だったが、今の書名のほうが内容に即している。「歯に衣着せぬ」という表現がぴったりで、言いたい放題。グルダはハインリヒ・シフのためにチェロ協奏曲を書いたのだが、その経緯を語りながらシフのことをけちょんけちょんにけなしている。「ヤツは男を下げた」「気骨なんてまるでない」「彼は俺を裏切ったんだから、俺としては彼はもう過去の人物さ」といった調子。ただ、チェロ協奏曲が成功作になったという点では感謝しているそうで、とくにレコードは大成功だったという。

●で、別の章でお金について話していて、そこでもチェロ協奏曲の話題が出てくる。演奏だけじゃなく作曲の収入も年々増えてきているという話で、こんなことを言う。

作曲による収入では、チェロ協奏曲が断然トップだ。今、仮にもう何もしないとしても、チェロ協奏曲だけで生活していけるだろう。それも、かなりいい生活をね。

えっ、ホントに。いや、たしかに当時は今と違ってレコーディングがもたらす収入は大きかったとは思うけど、いったいどれだけ売れたの、チェロ協奏曲。ミリオンセラーとかになったんだっけ?

●あとはバーンスタインとパーティでいっしょになって、ふたりでピアノを連弾することになったので、当然ジャズはできるだろうと思ってガーシュウィンの「レディ・ビー・グッド」をやろうとしたら、バーンスタインがジャズの決まりごとをまったくわかってなくて腹が立ったとか、カラヤンが亡くなったときは仰々しい葬儀が執り行われたけど、やっていた連中はみんなカラヤンがいなくなってホッとしていたとか、そんな調子。

●でも、ベームとセルのことは手放しで称賛している。「リハーサルをやっていて、これは俺と同じくらい強力な奴だって感じる指揮者」がベーム。一緒に演奏できて心から満足できたという。セルのことも「演奏していて、いつも、それ以上のものは考えられない」と褒めちぎっている。

●でも、ベームとセルのことは手放しで称賛している。「リハーサルをやっていて、これは俺と同じくらい強力な奴だって感じる指揮者」がベーム。一緒に演奏できて心から満足できたという。セルのことも「演奏していて、いつも、それ以上のものは考えられない」と褒めちぎっている。

蛙化現象と「コレラの時代の愛」

●近年知った言葉でおもしろいなと思ったのが「蛙化現象」。本来は「好意を抱いている相手が自分に好意を持っていることが明らかになると、相手に嫌悪感を抱くようになる」という現象なのだとか(Wikipedia)。だが、自分が見聞きした範囲では、単純に「好きだった相手の嫌なところを目にして幻滅する」といったシンプルな意味合いで使われているようだ。

●この言葉はグリム童話の「かえるの王さま」が由来だというのだが、これが少し妙なところで、グリム童話では最初、姫は蛙に対して嫌悪感を感じていたのが、最後に蛙が王子に変身してふたりは結ばれる。巷でいう「蛙化現象」とは方向性が逆のような気がする。あと、この童話自体もかなり風変わりで、「美女と野獣」みたいに姫が蛙に心を開いたから蛙が王子に変身するのではない。姫はこれ以上は蛙に耐えられなくなって、蛙を思い切り壁に叩きつけたら王子に戻ったという話なのだ。まるで教訓的な要素がなくてバイオレンス上等な結末にたじろぐ。

●この言葉はグリム童話の「かえるの王さま」が由来だというのだが、これが少し妙なところで、グリム童話では最初、姫は蛙に対して嫌悪感を感じていたのが、最後に蛙が王子に変身してふたりは結ばれる。巷でいう「蛙化現象」とは方向性が逆のような気がする。あと、この童話自体もかなり風変わりで、「美女と野獣」みたいに姫が蛙に心を開いたから蛙が王子に変身するのではない。姫はこれ以上は蛙に耐えられなくなって、蛙を思い切り壁に叩きつけたら王子に戻ったという話なのだ。まるで教訓的な要素がなくてバイオレンス上等な結末にたじろぐ。

●で、「蛙化現象」でまっさきに思い出したのは、ガルシア・マルケスの「コレラの時代の愛」(新潮社)。若き日の主人公が裕福な家の娘にひとめぼれをする。ふたりは恋に落ち、想いを手紙に綴るが、娘の父がふたりの仲を引き裂く。手紙の往復は命がけの恋まで発展するのだが、あるとき、旅から帰ってきたヒロインが主人公とばったり出会ったところ、一瞬で底知れぬ失望を感じる。「蛙化現象」だ。

●で、「蛙化現象」でまっさきに思い出したのは、ガルシア・マルケスの「コレラの時代の愛」(新潮社)。若き日の主人公が裕福な家の娘にひとめぼれをする。ふたりは恋に落ち、想いを手紙に綴るが、娘の父がふたりの仲を引き裂く。手紙の往復は命がけの恋まで発展するのだが、あるとき、旅から帰ってきたヒロインが主人公とばったり出会ったところ、一瞬で底知れぬ失望を感じる。「蛙化現象」だ。

その瞬間、自分がとんでもない思い違いをしていたことに気づき、どうしてこんなにも長い間激しい思いを込めて心の中で恋という怪物を養い育ててきたのだろうと考えて、ぞっとした。

この辛辣さとおかしさがたまらないのだが、この物語は「蛙化現象」のさらにずっとずっと先までを描き、見事な老人小説になっているところが並外れている。

締め切りは「守る」ものではなく「攻める」もの

●以前にもご紹介したことがあると思うが、「翻訳百景」(越前敏弥著/角川新書)を読んでいて出会った衝撃の一言。締め切りは「守る」ものではなく「攻める」もの。おおぉ……。これはなかなか言えない。どういう文脈で出てきたかというと、著者がまだ駆け出しの頃、2、3週間後の締め切りの仕事を3日くらいで仕上げて、人よりも目立つように努めたという話だった。まあ、いくらなんでもこれは極端な例にしても、たとえ1日か2日でも締め切りより早く仕上げることができれば、十分に「攻める」ことにはなると思う。

●以前にもご紹介したことがあると思うが、「翻訳百景」(越前敏弥著/角川新書)を読んでいて出会った衝撃の一言。締め切りは「守る」ものではなく「攻める」もの。おおぉ……。これはなかなか言えない。どういう文脈で出てきたかというと、著者がまだ駆け出しの頃、2、3週間後の締め切りの仕事を3日くらいで仕上げて、人よりも目立つように努めたという話だった。まあ、いくらなんでもこれは極端な例にしても、たとえ1日か2日でも締め切りより早く仕上げることができれば、十分に「攻める」ことにはなると思う。

●この言葉を紹介すると、こんなふうに受け取る人もいる。「そうそう、20日締め切りとか言っても、21日とか22日なら問題ないに決まっているし、先方もサバを読んでるはずだから実は25日とか26日でもぜんぜん大丈夫なはず、なんなら初校をすっ飛ばして再校で原稿を突っ込むと割り切れば月初に食い込んでもまだ間に合う……」みたいに。これは「攻める」方向をまちがえている。

マリノス対アル・アイン@アジア・チャンピオンズリーグ決勝第1戦

●11日、アジア・チャンピオンズリーグ(ACL)の決勝第1戦が日産スタジアムで開催。DAZNで配信あり。あいにくライブ観戦はできなかったので以下、備忘録として。マリノスはピーク時から見れば大幅に選手層が薄くなってしまい、リーグ戦との選手のやりくりに苦労しながら迎えた決勝戦。リーグ戦で主力を休ませながら、現時点でベストのメンバーで決勝戦を迎える。先発だけでも書いておくと、GK:ポープ・ウィリアム-DF:松原健、畠中槙之輔、エドゥアルド、永戸勝也-MF:喜田拓也-ナム・テヒ、植中朝日-FW:ヤン・マテウス、アンデルソン・ロペス、エウベル。

●決勝の相手は西地区を勝ち抜いてきたUAEのアル・アイン。てっきり欧州のスターたちを爆買いしているサウジアラビア勢がやってくるかと思いきや、違ってた。アル・アインは西地区の準決勝でネイマールらスターを擁するサウジのアル・ヒラルを破る快挙を成し遂げて決勝に進出。準々決勝ではクリスティアーノ・ロナウドのいるアル・ナスルも下している。なかなか痛快な話ではある。

●前半13分に早くもマリノスは失点。左サイドのラヒミに対して、余裕で対応できるように見えたエドゥアルドがスピードでぶっちぎられるというショックな形。いったんはGKのポープがボールを弾くも、アルバルーシが蹴り込んでゴール。個の能力の差を見せつけられてしまい、下手をするとホームで大量失点する可能性が頭をよぎった。アル・アインは堅守からカウンターを繰り出すチーム。きっとポゼッション重視のサウジのスター軍団たちをこの鋭い武器で沈めてきたのだろう。失点後、マリノスは我慢強く試合を進め、後半27分にようやく植中朝日がクロスを頭で叩いて同点、後半41分には途中出場の渡辺皓太が逆転弾。最初はオフサイドの判定だったがVARで判定が覆った。逆にアル・アインのゴールがVARで取り消される場面もあったので、この試合の勝利はVARのおかげ。2対1。

●もっとも勝利といっても前半を1点リードで終えただけで、5月25日のアウェイ第2戦は相当に厳しい環境での試合になりそう。今のマリノスには1点のリードを「守り勝つ」というフィロソフィーはないはずだが、はたして。アル・アインはぜんぜん別のチームになるはず。

●ちなみにマリノスの監督はハリー・キューウェル、アル・アインの監督はエルナン・クレスポ! 選手時代の実績はともにスーパースター。指導者としてはクレスポ監督のほうがだいぶリードしているようではある。

尾高忠明指揮東京都交響楽団のウォルトン

●11日は東京芸術劇場で尾高忠明指揮都響。プログラムは武満徹の「3つの映画音楽」より映画「ホゼー・トレス」から「訓練と休息の音楽」、映画「他人の顔」から「ワルツ」、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番(アンヌ・ケフェレック)、ウォルトンの交響曲第1番。本来であればジョージア出身のピアニスト、マリアム・バタシヴィリがバルトークのピアノ協奏曲第3番を弾くはずだったのだが、急な体調不良によりキャンセルとなり、なんと、代役にアンヌ・ケフェレックが登場。LFJからそのまま日本に残っていたということみたい。もちろんバタシヴィリのバルトークは聴きたかったが、これ以上ない代役。端正で洗練されたモーツァルト。アンコールのヘンデル~ケンプ編のメヌエットは情感たっぷり。武満では都響の弦が輝かしい。

●後半、尾高忠明の十八番、ウォルトンの交響曲第1番。聴けなさそうで意外とたくさん聴いている曲なのだが、今回もその爆発的なエネルギーに圧倒された。レトロフューチャー風味のヒロイック・シンフォニー。眩しい。1935年完成。終楽章を聴くとバルトークの「管弦楽のための協奏曲」を思い出すが、ウォルトンのほうが先なのか。

●都響も終演後のカーテンコールの撮影が解禁されているのだが、アナウンスなどはなく、プログラムノートをよく読むと禁止事項のなかに交じって、「終演後のカーテンコール時のみ写真の撮影が可能です」と一言書かれている。だから、撮影している人は少ない。

「炒飯狙撃手」(張國立著/玉田誠訳/ハーパーコリンズ・ジャパン)

●完全にタイトルに釣られて読んでしまった、「炒飯狙撃手」(張國立著/ハーパーコリンズ・ジャパン)。いや、これスゴすぎるでしょ、「炒飯狙撃手」ってタイトル。内容を確かめるまでもなく、買うしかない。そして読んでみたら、たしかにめちゃくちゃおいしそうな炒飯を作る凄腕スナイパーの話だった。といっても、コメディ成分はなくて、中身は完全にスナイパー小説。イタリアの炒飯店で腕を振るう台湾の潜伏工作員が、ローマで標的の東洋人を射殺するが、逆に何者かに狙われてしまう。この炒飯スナイパーと、まもなく定年退職を迎える台湾のベテラン刑事のふたりが主人公。背後に巨大な陰謀あり、謎の組織あり、同じスナイパーだった昔の恋人あり、男と男の友情あり、家族の物語あり、アクションシーンありと、もりだくさんのエンタテインメント。

●完全にタイトルに釣られて読んでしまった、「炒飯狙撃手」(張國立著/ハーパーコリンズ・ジャパン)。いや、これスゴすぎるでしょ、「炒飯狙撃手」ってタイトル。内容を確かめるまでもなく、買うしかない。そして読んでみたら、たしかにめちゃくちゃおいしそうな炒飯を作る凄腕スナイパーの話だった。といっても、コメディ成分はなくて、中身は完全にスナイパー小説。イタリアの炒飯店で腕を振るう台湾の潜伏工作員が、ローマで標的の東洋人を射殺するが、逆に何者かに狙われてしまう。この炒飯スナイパーと、まもなく定年退職を迎える台湾のベテラン刑事のふたりが主人公。背後に巨大な陰謀あり、謎の組織あり、同じスナイパーだった昔の恋人あり、男と男の友情あり、家族の物語あり、アクションシーンありと、もりだくさんのエンタテインメント。

●で、肝心の(?)炒飯についてはそんなに出番は多くないのだが(片手で中華鍋を振りながらもう片手でライフルを撃つみたいなアクションはない)、このイタリア在住の台湾人スナイパーは炒飯にサラミを使うのである。

サラミを刻んで卵とご飯と一緒に炒めるというアイディアは、マナローラで思いついた。チャーシューが見つからず、かといってイタリアの生ハムの味はチャーハンに合わない。思いつきで、イタリアの老人たちの大好物であるサラミを使ってみたところ、これがあたった。

●手に入りやすい材料で作るというのは納得。ワタシは炒飯にサラミを入れようとは思わないが、いつもベーコンかオイルサーディン缶の二択(この両者はパスタにも使う)。炒飯は常備してる食材だけで作りたいので、チャーシューの出番はない。ネギはどこのコンビニでも売ってるような冷凍刻みネギで済ませる。手抜きしか考えていないが、おいしい。卵とご飯があればいつでも作れる。まあ、お店の炒飯みたいにパラパラしたのは作れないんだけど。って、なんの話だっけ?

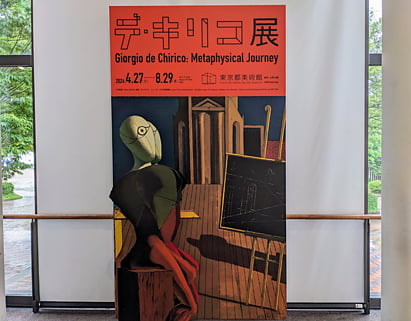

デ・キリコ展 東京都美術館

●東京都美術館のデ・キリコ展へ。ジョルジョ・デ・キリコ、生まれはギリシャだけど、両親ともにイタリア人。初期作品から晩年の作品まで100点以上が展示され、見ごたえ十分。あいにく写真撮影は不可だったので、代わりにフォトスポットの写真をあげておく。「形而上絵画」と呼ばれる作品群を中心に、どれもおもしろい。キーワードは、血の通ってない無生物感、挑発的なユーモア、マネキン、ギリシャ神話、考古学者、ネオ・バロック、自己言及性、舞台美術といったところ。先日、リヒャルト・シュトラウスの「エレクトラ」を聴いたばかりなので、「オレステスとエレクトラ」に目が留まる。

●「形而上絵画」って難しい言葉だなと思う。「形而上」って言うより「メタフィジカル」って言ったほうがピンと来るような? フィジカルを超越している、フィジカルの高次にある、という感じか。

●こちらもフォトスポット。「予言者」があしらわれている。マネキンが怖い。

マリオス・パパドプーロス指揮オックスフォード・フィル

●7日はすみだトリフォニーホールでマリオス・パパドプーロス指揮オックスフォード・フィル。ソリストには12歳にしてベルリン・フィルへのデビューが決まったHIMARIが登場するとあって、全席完売の人気ぶり。客席の雰囲気もふだんの公演とは少し違った感じ。プログラムは前半がチャイコフスキーの幻想序曲「ロミオとジュリエット」、HIMARIの独奏でビゼー~ワックスマンの「カルメン幻想曲」、クライスラーの「ジプシーの女」「中国の太鼓」、後半がメンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」。ソリストは評判にたがわない鮮やかな技巧で、ステージ上のふるまいも堂々たるもの。輝かしいキャリアしか予感させない。これから成長期を迎えてぐんぐんと大きくなると思うが、健やかに育ってほしいと願うばかり。ソリスト・アンコールでバッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番からアンダンテ。

●オーケストラは初めて聴く楽団。連休中に金沢で開催されていたガルガンチュア音楽祭が招聘したイギリスのオーケストラで、音楽祭を終えた後、東京でも一公演を開催した模様。指揮のパパドプーロスが創設者。ふだん聴くようなオーケストラとはぜんぜん違ったテイストを持っていて、一言でいえば、うまいというよりエモい。味が濃いというか、未知の味というか。かなり雑然として始まってどうなることかと思っていたら、どこかでスイッチが入って、「スコットランド」はものすごく熱い音楽になった。みんな自己主張が強そうで、作品に一歩踏み込んでくる感じがある。世界は広い。

●「スコットランド」の第1楽章、主部に入ったところで、ぐっと弱々しく演奏して、廃墟の音楽みたいになっていたのがおもしろい。あと、パパドプーロスは各楽章を続けずに、しっかり間を取っていた。第2楽章が終わったところで第1ヴァイオリンのほうに顔を向けたら、少し拍手が起きた。楽章間の拍手はぜんぜんよいと思うのだが、アタッカの指示のある「スコットランド」では珍しい。

●「ロメオとジュリエット」にしても「スコットランド」にしても、イギリス由来と言えば言えなくもないけど、かなり強引ではある。が、アンコールではしっかり「お国もの」をやってくれた。エルガーの「ニムロッド」と「威風堂々」第1番。なんと2曲も。「ニムロッド」はすこぶる濃厚。「威風堂々」で曲が終わるのを待ちきれずに客席からドッと拍手がわいた。こういうのはいい。

N響 ドラゴンクエスト・コンサート ~そして伝説へ…~

●ゴールデンウィーク最終日の6日は、東京芸術劇場で下野竜也指揮による「N響 ドラゴンクエスト・コンサート ~そして伝説へ…~」。チケットはあっという間に完売だったそう。前半がすぎやまこういちの交響組曲「ドラゴンクエストV」天空の花嫁~「序曲のマーチ」、エルガーの組曲「子どもの魔法のつえ」第1番~「序曲」「メヌエット」「妖精と巨人」、交響組曲「ドラゴンクエストIV」導かれし者たち~「海図を広げて」「栄光への戦い」、ストラヴィンスキーのバレエ組曲「火の鳥」(1919年版)~「カッチェイ王の魔の踊り」「こもり歌」「終曲」、後半が交響組曲「ドラゴンクエストIII」そして伝説へ…(1987年N響録音版)。ドラクエとクラシックを組合わせたプログラムなのだが、こうして聴いてみると、両者は地続きの関係にあると感じる。いわば「冒険」をテーマにした20世紀オーケストラ名曲集というか。ドラクエの音楽がすでにクラシック音楽化しつつあるともいえるし、逆にこの並びで聴くとエルガーやストラヴィンスキーがゲーム音楽的にも聞こえてくる。エルガーのメヌエットは魔物に襲われた後の廃墟となったお城の音楽、ストラヴィンスキーの魔王カッチェイは大ボス戦の音楽、みたいに。

●ドラクエ3と4といえば初代ファミコン時代。プレイ時にはむき出しの電子音で曲を聴いていたわけだけど、作曲者がイメージしていたのは壮大なオーケストラのサウンド。そのイマジネーションが現実化していたのがこの日の演奏で、ドラクエの音楽ってなんてカラフルで情感豊かな音楽なんだろうと実感。「王宮のロンド」とかラーミアのテーマを聴くと、ぐっと来る。

●客席の熱量が半端ではなかった。演奏中、だれも下を向かずに、みんな舞台を凝視している。なかなかこういう公演はない。アンコールに交響組曲「ドラゴンクエストV」の「結婚のワルツ」。楽員退出後も拍手が止まず、なんと、下野さんのソロ・カーテンコールに。

●この公演のプログラムノート原稿を執筆。さらに、有料ライブ配信(アーカイブあり)があったのだが、休憩時のトークコーナーでゲスト出演させていただいた。かつてドラクエにハマった者としては光栄な限り。はぐれメタル級の経験値を得られた気がする。

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2024

●5月3日から5日にかけて、東京国際フォーラムを中心にラ・フォル・ジュルネTOKYO2024が開催。今年、地下のホールEが復活してお祭り感が戻った。やっぱりあの場所でなにかやってないとラ・フォル・ジュルネらしさがない。有料公演の会場はホールA、C、D7、G409。G409が復活(今回は行ってないけど)。

●いくつか聴いた公演のなかから特に印象に残ったものを。感心したのは5日のキッズのためのオーケストラ・コンサート(ホールC)。横山奏指揮群馬交響楽団で、司会と歌が塚本江里子。伊福部昭の交響ファンタジー「ゴジラvsキングギドラ」から「ゴジラ」、外山雄三の管弦楽のためのラプソディ、ホルストの日本組曲、文部省唱歌「こいのぼり」、普久原恒勇作曲・吉川安一作詞「芭蕉布」、伊福部昭「シンフォニア・タプカーラ」から第3楽章。日本を題材とした名曲集としてふつうに大人が楽しめて、なおかつ子どもをひきつけることができるプログラム。そして塚本江里子さんの司会がすばらしすぎる。「ポンキッキーズ」第11代目歌のおねえさんなのだとか。子どもたちに向けた語りが巧みで、飽きさせない工夫が感じられる。指揮の横山さんも子どもに対する接し方が上手。これは3歳以上入場可で、0歳児コンサートとはまた違った可能性を感じる(それでも泣いている子どもはいる、もちろん)。大型スクリーンの使い方なども含め、すべてにおいてキッズコンサートとして洗練されており、ノウハウの蓄積を感じる。

●ちなみに外山雄三のラプソディといえば八木節であり、八木節といえば群馬。群馬交響楽団によるオーセンティックな演奏の実現だ!

●3日のマリー=アンジュ・グッチのソロ(ホールC)はスクリャービンのピアノ・ソナタ第5番、ラフマニノフのショパンの主題による変奏曲、プロコフィエフのピアノ・ソナタ第6番「戦争ソナタ」という、LFJにしては重いプログラム(70分あったうえにアンコールまであった。ラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲より)。ホールCはピアノ・ソロ向けとはいいがたいところもあるのだが、それでも充実。プロコフィエフの6番の躍動感と諧謔性が聴きもの。あとは5日のエル=バシャと若いエルミール弦楽四重奏団(ホールC)。最初に四重奏でウェーベルンの緩徐楽章を演奏して、それからシューマンのピアノ五重奏曲。白熱してスリリング。ぱっと盛り上がってすっと終わるのがLFJのいいところ。

●天候に恵まれたのもよかった。ネオ屋台村のMIKAバインミーがおいしくて、2回食べた。

●今回も当日配布プログラムの曲目紹介原稿をいくつか書いた(無署名原稿)。

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の「パゴダの女王レドロネット」について

●ラヴェルの組曲「マ・メール・ロワ」といえば、「眠りの森の美女」や「美女と野獣」「親指小僧」といった童話を題材にした名曲としておなじみ。が、この組曲で唯一、第3曲「パゴダの女王レドロネット」はどういう話か、日本ではほとんど知られていないのではないだろうか。なにせ元ネタのドーノワ夫人の「緑の蛇」の日本語訳が入手困難なので、レドロネットとは何者なのか、そしてどういうストーリーなのか、簡単にはわからない。あちこちの解説を読んでも、記述が混乱気味だったりする。そこで! この「緑の蛇」とはどういう話なのかをONTOMOの拙連載、おとぎの国のクラシック第10話でご紹介した。実は「緑の蛇」はそこそこ長い話なのだ。正直なところ、少々冗長で、読んでいて「ああ、このへんは刈り込んでリライトしたいなあ……」という気分になる。新訳が出ないのも納得。

●ラヴェルの組曲「マ・メール・ロワ」といえば、「眠りの森の美女」や「美女と野獣」「親指小僧」といった童話を題材にした名曲としておなじみ。が、この組曲で唯一、第3曲「パゴダの女王レドロネット」はどういう話か、日本ではほとんど知られていないのではないだろうか。なにせ元ネタのドーノワ夫人の「緑の蛇」の日本語訳が入手困難なので、レドロネットとは何者なのか、そしてどういうストーリーなのか、簡単にはわからない。あちこちの解説を読んでも、記述が混乱気味だったりする。そこで! この「緑の蛇」とはどういう話なのかをONTOMOの拙連載、おとぎの国のクラシック第10話でご紹介した。実は「緑の蛇」はそこそこ長い話なのだ。正直なところ、少々冗長で、読んでいて「ああ、このへんは刈り込んでリライトしたいなあ……」という気分になる。新訳が出ないのも納得。

●で、どうやって「緑の蛇」を読んだかといえば、昭和5年刊行の「仏蘭西家庭童話集 第2巻」(ドルノア夫人著/長松英一訳/改造社)を国会図書館デジタルコレクションを利用して読んだ。このサービスは強力。著作権の切れた書籍が大量にデジタル化されており、容易に閲覧できる。ただ、昭和5年刊行とあって、一部、日本語がわかりづらいところがあったので(現代ならそんな訳にはしないよなあ、みたいなところ)、そういう場所はネットで見つけた英訳を参照した(これもDeepLなどの力を借りて)。

●ONTOMOにも書いたけど、予想外だったのは「緑の蛇」の「蛇」とは、実際にはドラゴンを指しているということ。翼を持つと記述されているので、ワタシの感覚ではそれは蛇ではなくドラゴン(竜)だ。蛇は気味が悪いけど、ドラゴンだとカッコよくない? だいぶイメージが違う。英題は The Green Serpent。serpentって蛇だよな、って思うじゃないすか。楽器のセルパンと同じ言葉だし。でも待てよ、英語で蛇と言ったらsnakeじゃない? さて、snakeとserpentはどう違うのか。そんなのは英語力のある人には常識かもしれないが、ワタシは知らなかった。学研のKiminiブログによれば、snakeは一般的な蛇、serpentは大蛇、とくに神話などで出てくるような大蛇を指す。さらに小学館プログレッシブ英和中辞典の記述では、serpentに「ヘビ;竜,(神話上のヘビに似た)爬虫類」と、明確に竜を含めている。そうだったのかー。

●大蛇と言えば、モーツァルトの「魔笛」冒頭場面や、ワーグナー「ニーベルングの指環」にも出てくるけど、もしかしてあいつらもドラゴンなの?

-----------

●明日より連休。ラ・フォル・ジュルネがはじまる。

パリ五輪出場権を獲得! U23アジアカップ準決勝 U23ニッポン対U23イラク

●五輪最終予選を兼ねたU23アジアカップ準決勝は、U23ニッポン対U23イラク。準々決勝のカタール戦は「負ければ五輪出場権を失う」という厳しい状況だったが(選手たちは尋常ではない緊張を感じたとか)、この準決勝は勝てば出場決定、負けてもプレイオフがある。そんな余裕を反映してか、選手たちはのびのびとプレイ。相手にも同じことがいえるわけで、見ておもしろい好ゲームになった。結果は2対0で完勝、オリンピック出場を決めた。決勝の相手はサウジアラビアを下したウズベキスタン。

●大岩監督率いるU23ニッポンは4-3-3の布陣。対するU23イラクは本来の4バックではなく、ニッポン対策で5バックを敷いた。有名クラブ所属の選手が多いフル代表ならともかく、U23相手でもニッポンに対して守りを厚くしてくるのは少々意外。ただし、ディフェンスラインは深くなく、「引いて守る」という戦い方ではない。結果的にこれがニッポンに幸いした面はあって、中盤で比較的自由を得た藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)が無双状態。ラインの裏のスペースをたびたび脅かす展開に。藤田はマリノス時代から足元の技術の確かさと視野の広さがすばらしいと思っていたが、順調に成長を遂げている模様。近い将来、フル代表に定着するのでは。あとは左ウイング平河悠(町田)の突破力も印象的。ゴールは細谷真大と荒木遼太郎。イラクでは7番のアリ・ジャシムの突破に迫力あり。

●イラク相手となるとフィジカルではかなわないかと思いきや、このU23は高さと強さで負けていない。大きいのだ。特に序盤は当たりを強くしようと申し合わせていたのでは。技術も高く、スピードもあり、本当にたくましい好チーム。

●でも、このチームから本番のパリ五輪に選ばれる選手は何人いるんだろう。代表ウィークではないので、このチーム自体がベストメンバーではなく、本番となればほかに何人もの有力候補がいる。しかも久保建英みたいなフル代表の選手も入ってくるかもしれない。そして、オーバーエイジ枠3人が加わる。しかも五輪の登録枠はわずか18人。出場権を獲得したこのチームとオリンピックのチームの顔ぶれが大幅に異なることは必至。この大会が五輪予選を兼ねない、純粋なU23アジアカップだったらいいのにな……と思わずにはいられなかった。世の中で「オリンピック」という存在があまりに大きいため、こんな歪んだ仕組みができてしまっているが、本来ならオーバーエイジ枠などあってほしくない。オリンピックがU23の大会ではなく、O35のマスターズ的な大会になってくれればいいのに……といつも思う。