●12日は東京オペラシティで小林資典指揮読響。このホールで読響を聴く機会は珍しいが、芸劇が休館中なので土日マチネシリーズがオペラシティに移っている。指揮の小林資典(もとのり)は現在ドルトムント市立歌劇場第1指揮者および音楽総監督代理を務める実力者。ライン・ドイツ・オペラでコレペティートルを経験してドルトムント市立歌劇場の専属指揮者になり、13年から現職にあるという、まさにドイツの歌劇場の叩き上げといった経歴。長身痩躯、明快で精力的な指揮ぶり。

●プログラムはシャブリエ「気まぐれなブーレ」、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ヴァレリー・ソコロフ)、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」(1947年版)。シャブリエとストラヴィンスキーが舞踊の要素でつながったプログラム。シャブリエの「気まぐれなブーレ」はフランス風の陽気な曲想ではじまって、途中からワーグナーばりの官能的な響きへと遷移する仏独キメラ風のおもしろい曲。原曲のピアノ曲からそういう曲ではあるが、モットルの管弦楽編曲でいっそうその傾向が強くなっている。チャイコフスキーのソリスト、ウクライナのヴァレリー・ソコロフは大きな体の持ち主で楽器が小さく見える。軽々と操るといった様子で、つややかな音色による巧みなチャイコフスキー。アンコールにバッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番からサラバンド。滑らかで朗々と歌うバッハ。

●白眉はストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」。色彩感豊かで鮮やか、キレもあり推進力も十分。重心やや低めだが、モッサリ感はなく明瞭。読響の奏者たちの腕自慢的な華やかさもあって楽しい。場面場面の情景が思い浮かぶような雄弁さも。

●コンサートマスターに見慣れない女性がいると思ったら、ゲストコンサートマスターとして戸澤采紀。注目の新鋭。

2025年1月アーカイブ

小林資典指揮読響の「ペトルーシュカ」他

Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」

●9日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで、Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」。森山開次のダンスと演出、山根一仁と毛利文香のヴァイオリン、田原綾子のヴィオラ、森田啓介のチェロによる創作舞台「死と乙女」の世界初演。以前、同ホールで森山開次の「春の祭典」を観たが、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」の演奏に森山開次のダンスが加わる。

●9日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで、Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」。森山開次のダンスと演出、山根一仁と毛利文香のヴァイオリン、田原綾子のヴィオラ、森田啓介のチェロによる創作舞台「死と乙女」の世界初演。以前、同ホールで森山開次の「春の祭典」を観たが、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」の演奏に森山開次のダンスが加わる。

●公演は2部構成になっていて、前半は音楽のみ。田原綾子のヴィオラ独奏および毛利文香のヴァイオリンが加わっての二重奏。西村朗の「C線のマントラ」で始まり、ヴュータンの無伴奏ヴィオラのためのカプリッチョ、バルトークの「44のデュオ」より抜粋、實川風の「龍神喜雨」(委嘱新作)、ヘンデル=ハルヴォルセンの「パッサカリア」と続く。最初の西村作品は真っ暗な舞台から拍手なしで始まって劇的。野太く、しかしキレのある音はヴィオラならでは。決してヴァイオリンでは表現できない世界。實川作品はヴァイオリンとヴィオラを二頭の龍に見立てたもので、自在の飛翔感。イマジネーションを喚起する。

●後半は山根一仁、毛利文香、田原綾子、森田啓介の弦楽四重奏が通常通りに舞台上に配置され、同じ舞台で森山開次がさまざまな身体表現をくりひろげる。舞台奥に縦長の白っぽい長方形の物体が立っていて、始まる前はなんだかわからなかったが、曲が始まれば納得。ベッドを上から俯瞰した図なのだ。乙女となった森山がここに垂直に横たわるという図で第1楽章が始まる。第2楽章ではベッドから起き上がり、死神に誘われるままに舞台上を動き回る。乙女となり、ときに死神にもなり、「死と乙女」の情景が創造される。照明を駆使したシルエットの使い方も効果的。「春の祭典」と違って楽曲自体にストーリー性がなく、バレエ音楽でもないわけだが、古典的な形式感と身体表現が結びつきうるというのが大きな発見。音楽は切れ味鋭く、まっすぐに白熱する様が印象的。奏者からダンサーの姿は一部しか見えないはずだが、明らかにダンスに触発された音楽が生み出されていた。

ウィーン・フィル・ニューイヤーコンサート2025は明日1月10日より配信

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●でも、かつてはCDももっと早いタイミングでリリースされていたはず。ずいぶん前だけど、1月上旬に出ていた時期ってなかったっけ? 一頃、年々発売日が早くなってきて、もうこれは元旦にはCD売場に並ぶ日がくるのでは、それどころか大晦日にフライング発売されることすらありうるのではないか、と思ったこともあったが、さすがに「明日のコンサートのライブCD」は受け入れてもらえないか。

ポケモン×工芸展 美とわざの大発見(麻布台ギャラリー)

●国立工芸館の監修により麻布台ヒルズギャラリーにて「ポケモン×工芸展 美とわざの大発見」が開催中。ポケモンと工芸の出会いがどんな化学反応を引き起こすのか、というテーマに人間国宝から若手まで20名のアーティストが取り組んだ意欲的な企画。2023年に金沢の国立工芸館で開催されて以来、全国各地を巡回している。ロサンジェルスでも展示されたとか。上の写真は彫金作家の吉田泰一郎による「シャワーズ」(2022)。シャワーズはイーブイの進化形で、みずタイプのポケモン。体表面にヌメッとした感触があるのが特徴だと思うのだが、それが彫金で表現されているのがすごい。

●こちらは同じく吉田泰一郎による「サンダース」(2022)。同じくイーブイの進化形で、でんきタイプである。この表情が実によい。イーブイズって、イヌのようなネコのようなキツネのような雰囲気だけど、こうして正面から見るとイーブイズはイーブイズでしかないと実感する。あ、ちなみにポケモンの世界には動物はいないって知ってた? 正確に言えば、人間とポケモンだけがいる。したがって、ポケモンの登場人物たちは肉食をしない、はず。

●こちらは磁器。葉山有樹の「超古代ポケモン玉盌」(2022)。このサイズの写真ではわかりづらいが(高解像度の写真は拙インスタへ)、レックウザ、グラードン、カイオーガの超古代ポケモンが描かれている。一瞬、これが太古の昔に作られた磁器だったらな、と思う。あふれる疑似歴史ロマン。

●着物もある。ポケモン×友禅。水橋さおりによる友禅訪問着「雲の間に」(2024)。よく見ると、雲の間にいるのはチルット。ひこうタイプである。青と白のチルットが、空と雲の間を飛んでいる。色違いの黄色チルットがいるのを見つけた。

●これは陶器。桝本佳子による信楽壷「ファイヤー」(2022)。ほかにも同じ作者による信楽壷が「リザードン」「キュウコン」「ロコン」「ヒトカゲ」と並んでいた。つまり、ほのおタイプでそろえてある。焼くから、なのか。

●会場は盛況だったが、時間帯を区切っての予約制なのでひどく混雑するようなことはなかった。空きがある場合のみ当日の窓口購入が可能だが、予約推奨。意外と簡単に予約が取れた。

「小説」(野崎まど)

●年末年始に読んだ本その2。野崎まど著「小説」(講談社)。ほぼ予備知識なしで手にした一冊だが、途中からまったく予測していなかった方向に話が進んで、心底驚いた。だいたい小説のタイトルが「小説」。なんという豪胆なネーミングなのかと思ったが、読めば納得できる。たいへんおもしろい。

●年末年始に読んだ本その2。野崎まど著「小説」(講談社)。ほぼ予備知識なしで手にした一冊だが、途中からまったく予測していなかった方向に話が進んで、心底驚いた。だいたい小説のタイトルが「小説」。なんという豪胆なネーミングなのかと思ったが、読めば納得できる。たいへんおもしろい。

●テーマは小説そのもの。小説を読むことに魅入られた若者が、小説を通じて生涯の友と出会う。ともに本の世界にしか居場所を見つけられない不器用な若者同士。序盤の展開に藤本タツキ「ルックバック」を連想したのだが、やがて小説についての小説になるという点でモアメド・ムブガル・サールの「人類の深奥に秘められた記憶」を思い出し、最後はとある名作みたいだなと思った。渾身の一作であるにもかかわらず、話が長くなくて読みやすいのは大吉。ジャンルで括ってはいけないタイプの小説だと思う。

「なんでかなの記」(濱田滋郎著)

●年末年始に読んだ本を。「なんでかなの記」(濱田滋郎著/言言句句)。2021年に86歳で世を去った音楽評論家の濱田滋郎先生の自伝。あまりにおもしろくて、読みだしたら止まらなくなってしまった。濱田先生の印象といえば、音楽への純粋な愛情にあふれ、一切偉ぶることのない人。だれもから尊敬される人だったと思う。クラシック音楽全般に対して該博であり、とりわけスペイン音楽についての知識と理解は右に出る者がおらず、スペイン語も堪能だった。昔、雑誌編集者時代にアリシア・デ・ラローチャのインタビュー取材に同行したことがあったが、濱田先生とラローチャは旧知の間柄といった様子でごく自然にスペイン語で会話をしていた。こういう場合、通訳不在になるので、そばにいる自分は会話の内容がまったくわからない。テープレコーダーのスイッチを入れたら後はお任せするしかない。

●年末年始に読んだ本を。「なんでかなの記」(濱田滋郎著/言言句句)。2021年に86歳で世を去った音楽評論家の濱田滋郎先生の自伝。あまりにおもしろくて、読みだしたら止まらなくなってしまった。濱田先生の印象といえば、音楽への純粋な愛情にあふれ、一切偉ぶることのない人。だれもから尊敬される人だったと思う。クラシック音楽全般に対して該博であり、とりわけスペイン音楽についての知識と理解は右に出る者がおらず、スペイン語も堪能だった。昔、雑誌編集者時代にアリシア・デ・ラローチャのインタビュー取材に同行したことがあったが、濱田先生とラローチャは旧知の間柄といった様子でごく自然にスペイン語で会話をしていた。こういう場合、通訳不在になるので、そばにいる自分は会話の内容がまったくわからない。テープレコーダーのスイッチを入れたら後はお任せするしかない。

●でも、濱田先生はなぜスペイン語ができるのか。自分はそれまでに何度か原稿をお願いしていたにもかかわらず、先生の経歴をまったく知らなかった。すでに著名な先生だったので、気にもならなかったのだ。きっと幼少時にスペインで暮らしていたとか、あるいはお顔立ちからするとスペイン系の血が入っているのではないかとか、そんな勝手な想像をしていたのだが、この本を読んで本当に驚いた。濱田先生のスペイン語は独学なのだ。日本にいて本で学んだという。日比谷高校を健康上の理由で中退し、スペイン音楽が好きだからとスペイン語の入門書で学び、セルバンテスの「ドン・キホーテ」を原文で読破し、やがて翻訳をするようになった。その後、スペインの音楽家たちとの交流を通して、それまで自信がなかった会話能力を磨いたというのだ。初めてスペインを訪れたのは48歳になってから! もちろん、その頃にはすでに評論でも翻訳でも豊富な実績を積んでいた。初めてスペインに足を踏み入れ、そこで「懐かしさ」を感じたという記述は本書のハイライトだろう。

●若い頃の文筆の仕事で一本立ちするまでの経緯も率直に書かれていて、実に興味深い。まだあまり仕事がなく、奥さんの失業保険を頼りに暮らしていた頃、コロムビア・レコードの「スペイン民俗音楽大系」の解説と歌詞の翻訳の仕事が舞い込み、この仕事に尽力したことがきっかけで他社からも声がかかり、30代でようやく生計を立てていけるようになったという。「当時の収入の大半を占めたレコード解説、歌詞対訳の仕事ですが、現在ではおそらくありえないことで、この点からも私は時代に恵まれたのでしょう」と記されている。たしかに当時は今とは比較にならないほどレコードの仕事がたくさんあった。でも、濱田先生の場合、時代が違えばまた違った種類の仕事がどんどんやってきて、〆切に追われる身になったんじゃないだろうか。

●本のおしまいのほうに、家族日記の一ページが公開されている。この濱田先生の筆跡が懐かしかった。原稿用紙の升目いっぱいに文字を書くスタイルで、読みやすい筆跡だった。

アーティゾン美術館 「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子─ピュシスについて」「ひとを描く」他

●アーティゾン美術館へ。現在開催中の展覧会は「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子─ピュシスについて」「ひとを描く」「石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 マティスのアトリエ」。ここは同じチケットですべてを見ることができる方式。後ろのふたつが目当てだったが、行ってみたら「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて」がおもしろくて、たっぷり時間を費やしてしまった。

●これは毛利悠子「Piano Solo: Belle-Île」。スクリーンに海辺の光景が映っていて、Bozakのレトロな雰囲気のスピーカーから波の音などが流れる。どうやらこの音に反応して、左のアップライトピアノから間歇的にポロンポロンと音が鳴る。どういうアルゴリズムで波の音からピアノの音を導いているのかはわからないが、とにかく波の音に呼応していることはわかる。音が出るといいつつも、むしろ寡黙で控えめなのがよい。あと、動画の音声を直接コンピューターに入力するのではなく、わざわざスピーカーで鳴った音をマイクで拾って入力しているというところが奇妙なノスタルジーを喚起する。椅子が置いてあるので、ゆっくりと楽しめるのが吉。

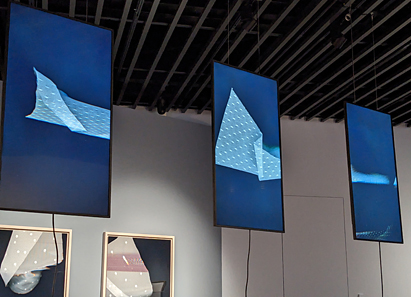

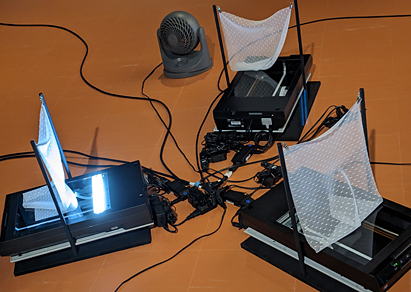

●こちらは同じく毛利悠子の「めくる装置、3つのヴェール」。ぶら下げられた3枚のモニター上に薄いヴェールのような3次元の形状が映し出されていて、なんだろうなと思ったら、床に3台のスキャナとサーキュレーターが置いてある。サーキュレーターの風に反応してふわりとヴェールが舞っているところを下からスキャンして、その形状を抽出して静止画としてモニターに表示している模様。ランダムにいろいろな形状がその場で生成されてゆく。動き続けるスキャナの勤勉さと、その生成物がすぐに消えてしまうという儚さとのコントラストに味わい。

●毛利悠子作品だけでほとんどお腹いっぱいになったのだが、「ひとを描く」と「マティスのアトリエ」も密度が濃い。上はベルナール・ビュッフェの「アナベル夫人像」(1960年)。ぱっと見、知ってる人かなって思う。

謹賀新年2025

●今年は巳年。AI画伯にヘビの絵を描いてもらおうとお願いしたら、めちゃくちゃリアルなヌメッとしたヘビを描いてきたので、これは違うなと思い「かわいいヘビ」をリクエストしたら、アニメ調のヘビを描いてくる。うーん、そうじゃなくて、年賀状に使われてるデザインみたいなヤツが欲しいんだよなーと思ったところで、ハッと気づいて「図案化されたヘビ」を描いてほしいとお願いしたら、ここに挙げてるようないい感じの絵を次々描いてくれた(なかなかカッコよいではないの)。生成AIでは適切なプロンプトが肝。

●今年は巳年。AI画伯にヘビの絵を描いてもらおうとお願いしたら、めちゃくちゃリアルなヌメッとしたヘビを描いてきたので、これは違うなと思い「かわいいヘビ」をリクエストしたら、アニメ調のヘビを描いてくる。うーん、そうじゃなくて、年賀状に使われてるデザインみたいなヤツが欲しいんだよなーと思ったところで、ハッと気づいて「図案化されたヘビ」を描いてほしいとお願いしたら、ここに挙げてるようないい感じの絵を次々描いてくれた(なかなかカッコよいではないの)。生成AIでは適切なプロンプトが肝。

●元旦はムーティ指揮ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートをお正月モードで眺める。シンフォニックでエモーショナルなウィンナワルツ。タメが効いていて、しばしば重厚。これはこれで祝祭感が醸し出されるものではある。おしまいの「ラデツキー行進曲」がおもしろかった。

●来年の指揮者はヤニック・ネゼ=セガンと発表あり。納得の初登場。リンク先の公式サイトの写真にすでに「あけおめ」感が漂っている。

●謹賀新年2025。本年もよろしくお願いいたします。