●27日はサントリーホールで尾高忠明指揮読響。芥川也寸志の「交響管弦楽のための音楽」、ショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番(辻井伸行)と交響曲第5番。今年生誕100年を迎える芥川也寸志と没後50年のショスタコーヴィチを並べたプログラムで、ソ連つながりも含めて巧みなプログラミング。芥川也寸志の「交響管弦楽のための音楽」はパワフルかつスマート。改めて名曲だと実感。この曲って、本当に都会の人が書いた音楽だなーと感じる。なんというか、意気揚々としたなかにも含羞があるというか。うつむき加減ですたすたと早歩きしている感じとか。

●ショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番では辻井伸行が入神のソロ。以前にも増して音楽が大きく重厚になっていると感じる。ソリストアンコールに得意のカプースチンで演奏会用エチュード第1曲「プレリュード」。ひりひりするような熱さ。この流れであればこの曲が来るだろうと思ったら、ちゃんと来た。

●後半、ショスタコーヴィチの交響曲第5番は快演。細部まで磨き上げられ、整然としつつ力感に富む。誇張的な表現がなく音楽の流れに無理がないのだが、それでも作品に込められた葛藤が十分に伝わってくる。終楽章のコーダには戦慄。カーテンコールをくりかえした後、マエストロはおやすみポーズをとって舞台に下がったが、少数のお客さんががんばって拍手を続けた結果、ソロ・カーテンコールに。残った人でスタンディングオベーション。

2025年2月アーカイブ

尾高忠明指揮読響のショスタコーヴィチ

新国立劇場 ビゼー「カルメン」(アレックス・オリエ演出)

●26日は新国立劇場へ。この日、午後に来シーズンのラインナップについて記者発表会があった。で、夜は同劇場「カルメン」があったので、丸一日、初台で過ごすことに。間の時間帯はおもにデスクワーク。新調したモバイルPCがさっそく役立った。記者発表会の様子についてはまた後日書くけど、新演出はベルクの「ヴォツェック」とリヒャルト・シュトラウスの「エレクトラ」。ざっくりした印象を一言でいえば、新演出はハード、再演はソフト。ゴリッとふわっ。

●で、夜はアレックス・オリエ演出によるビゼー「カルメン」。これは演出がとてもよくできている。21年に初演されたプロダクションだが、そのときはコロナ禍による制約がいろいろとあって(キスシーンNGとか)、100%の状態ではなかった。それが今回、演出家も来日して万全の形に。結果として、再演なのに初演よりも解像度が高いというか、情報量が多いプロダクションになっていた。舞台設定は現代の日本。兵隊たちは日本の制服を着た警官だ。ドン・ホセは私服なので刑事なのかな。兵隊の行進をまねする子どもたちは、いかにも日本の学校らしい制服を着ている。舞台上にはロックコンサートで使われているような鉄パイプで組み立てられたステージが設置されている。タバコ工場は出てこない。カルメンは女工ではなく、バンドのボーカリストなのだ。歌詞はそのままなので、多少、齟齬が生じる部分も出てくるが、そこは許容範囲。新味があって説得力もある。設定を置き換えて現代的な物語になっているが、音楽を捻じ曲げるようなものではないので、広く受け入れられる演出。「カルメン」初見の人でもぜんぜんオッケー。衣裳もすばらしい。

●第4幕の闘牛場の場面、レッドカーペットが敷かれて、そこにいろんなセレブっぽい人たちが次々とあらわれて喝采を受ける。これはスマート。今どき、馬の作り物に乗って順番に闘牛士たちが出てくるわけにもいかない。エスカミーリョはちゃんと闘牛士の扮装で歩いて出てくる。ラストシーン、凶行に及んだホセのもとに観衆が集まってくるのではなく、だれも来ない。孤独。こうしてみると、凶悪ストーカー以外の何者でもないホセ……。

●歌手陣はカルメンがサマンサ・ハンキー。歌唱は濃厚で重く、自分のカルメンのイメージからは遠いのだが、体当たり的な演技は立派。ホセはアタラ・アヤン。声も演技も役柄にふさわしい。エスカミーリョにルーカス・ゴリンスキー。ミカエラの伊藤晴が好演。いちばん拍手をもらっていたのでは。ガエタノ・デスピノーサが東響を指揮。ときに予想外に加速したり、ためが入ったりして自在。軽快というよりは重め。

●客席に20代と思しき若者たちをたくさん見かけた。

●カルメンは自由な女。そう自分でも言ってるけど、まったく自由に見えないんすよね。密売の悪事を働くにしても男たちのプランのなかで端役を務めるだけ。自律性がない。全世界が故郷って歌ってるけど、別の言い方をすれば、どこにも故郷がない。だって、ジプシーだし。その崖っぷち感が、ホセみたいな気質の男にはこたえられないんだと思う。

川瀬賢太郎指揮名古屋フィルのマーラー6

●25日は東京オペラシティで川瀬賢太郎指揮名古屋フィル東京特別公演。なんと完売。アウェイで全席完売はすごい。曲はマーラーの交響曲第6番「悲劇的」。中間楽章の順番が問題になる曲だが、第2楽章アンダンテ、第3楽章スケルツォの順で。コンサートマスターは小川響子。川瀬&名フィルの「悲劇的」はエネルギッシュ。オーケストラの響きは鮮烈明快。川瀬の指揮はいつものようにキレがあって、ビートが効いており、音楽が前へ前へと進む。起伏に富むというよりは、直線的な推進力が要となったマーラーで、漆黒の巨大音響空間を脇目もふらず疾走するといった様子。第2楽章では名フィルの弦楽セクションの鮮麗な響きが見事だった。オーケストラの機能性は高く、練られたマーラー。ハンマーの打撃は舞台中央奥からで、ズゴンと強烈。

●これだけの大編成の曲なので、オペラシティだと最強奏で音が飽和する。同コンビの前回東京定期のレスピーギでも似たようなことを感じたけど、このホールでここまで鳴らすオーケストラは少ないと思う。

●名フィルはプログラムノートが今でもB5。これは珍しい。小さいカバンだと、半分に折って入れることになる。ただ、本文の文字が大きいのは吉。新日フィルのように、当日の全パートの楽員名がプリントされたメンバー表が配布されていた。先発メンバー一覧、みたいな感じ(交代出場はないが)。

「ブックセラーズ・ダイアリー2 スコットランドの古書店の日々ふたたび」(ショーン・バイセル)

●今読んでいる本、ショーン・バイセル著「ブックセラーズ・ダイアリー2 スコットランドの古書店の日々ふたたび」(阿部将大訳/原書房)がすこぶるおもしろい。前作を以前にご紹介したが、著者はスコットランドの「本の街」ウィグタウンの古書店店主。その店主の日記で、毎日、客が何人来て、どれだけ売り上げがあったかが記録され、その日の出来事が綴られる。まったくサクセスストーリーではないし、ビジネス書でもなく、身辺雑記に近い(ブログみたいなもの)。日々の仕事から垣間見える客の変人奇人ぶりや、店員たちの癖の強さがなんともおかしい。そして、著者のいじわるなユーモアセンスが楽しい。

●今読んでいる本、ショーン・バイセル著「ブックセラーズ・ダイアリー2 スコットランドの古書店の日々ふたたび」(阿部将大訳/原書房)がすこぶるおもしろい。前作を以前にご紹介したが、著者はスコットランドの「本の街」ウィグタウンの古書店店主。その店主の日記で、毎日、客が何人来て、どれだけ売り上げがあったかが記録され、その日の出来事が綴られる。まったくサクセスストーリーではないし、ビジネス書でもなく、身辺雑記に近い(ブログみたいなもの)。日々の仕事から垣間見える客の変人奇人ぶりや、店員たちの癖の強さがなんともおかしい。そして、著者のいじわるなユーモアセンスが楽しい。

●ほしい本をいくつか探し出してきて、レジで値引きを要求する客の多さには驚くばかり。さらに、まけてもらえないとなったら「じゃあ、買わない」といってレジに本を置いていくのが信じられない。逆に、本を買い取ってほしいと依頼されて車で何時間もかけて査定に行き、時間をかけて値段をつけたのに「そんなんじゃ売れない」と言って断られることもしばしば。この時代、古書の値段は下がるばかりで、がっかりされることも多いのだろう。なんと大変な商売なのかと思うが、著者が日々を楽しんでいることはまちがいない。ただ、読み進めると、パートナーと別れたという記述が出てきて、このあたりはビターテイスト。

●古書店が新刊書店と違うのは、売る側としても買う側としても、値付けをしなければならないところ。印象に残ったのはここ。

本を買い取るときには貪欲きわまりない人間に出くわす。そして、自分のコレクションを売るときに書店からできるかぎりしぼりとろうとする人間こそ、本を買うときになるとぎりぎりまで値切ろうとするものなのだ。ビジネスという観点からすれば道理にかなっているのかもしれないが、不愉快な態度と言うしかない。公正さという感覚がないからだ。

(中略)

この種の客はまた、なんとか値引きを勝ち取ったという満足感を得ないかぎり何も買おうとしない人間でもある。取引相手としては最悪だ。そう感じる理由は、結局、彼らは一ポンドでも節約したいと考えているのではなく、権力をふりかざしたいと思っているだけだからだろう。こういう人たちにとっては自分が支配者だと感じることが重要なのであり、相手が骨董商であれ、農家であれ、自動車ディーラーであれ、取引では客に主導権があると思いたいのだ。

これはすごく腑に落ちる話。「取引」は相互補完的なものであるはずなのに、勝負事のように臨んでくる人がいる。

●読んでいる途中で、前作「ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一年」とは版元も翻訳者も違うことに気づいた。そんなこともあるのか。

モバイルPC、おニューはFMVに決まり

●あれこれと悩んだ末に、ようやくモバイルPCのおニューをゲット。これまで2台続けてVAIOユーザーだったが、富士通のFMV LIFEBOOK WU2/Jに決めた。決め手は、軽いのに安い。標準バッテリー(31Wh)で738g、バッテリー大(64Wh)のタイプを選んでも最大878g。もともと「もうあまり外に持ち運ばなくなったから、重くてもいいし、性能もほどほどでいいか」と思って、VAIO F14を検討していたが、他社製品を調べたらいくらでも軽くて安価な機種があったので、つい……。VAIOの高品質性は感じているのだが、FMVの軽さに負けて、宗旨替えすることに。おまけにセールだ、クーポンだと、あれこれあって、ずいぶんお買い得になっていた。

●以前はノートPCにもメインのデスクトップPCと同一の環境を構築するようにしたのだが、コロナ禍以降、考え方は変わった。モバイルはあくまでサブなので、全データを持ち運ぶ必要はなく、SSDの容量や性能は控えめでかまわない。むしろ実用上は電源周りが大切で、バッテリーの性能が機動性を大きく左右する。で、今どきのノートPCらしく、この機種には専用の充電ポートはなく、USB Type-Cポートのみから充電する仕様になっている。もうスマホと同じだ。

●で、使ってみて思い出したけど、日本の大手メーカー製のパソコンって最初にいろんな不要なアプリがいくつも入っていて煩わしいのだった……。このあたりはVAIOのほうがストレスがない。でもまあ、そうやって要らないアプリやら宣伝みたいなものが入っているから、その分、価格が抑えられているのかな。要らないものは消す。この煩わしさはマイナスだけど、あとはデザインもよく、画面もキーボードも問題なさそう。なにより14型ワイドでこれだけ軽いのは大きな利点。今後はリモートワークにバリバリ使っていきたい。

-----------

●宣伝を。住友生命いずみホールの情報誌Jupiterの連載「作曲家別交響曲ランキング」、最終回となる第5回はモーツァルト。オンライン版で「あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング最終回 モーツァルト」が公開中。レコーディングとライブでそれぞれの順位を出すのがこの連載の肝。ご笑覧ください。

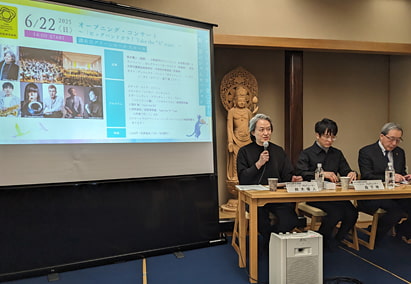

調布国際音楽祭2025記者会見

●19日は深大寺で調布国際音楽祭2025記者会見。なんと、お寺での記者会見!これは初めての経験だ。深大寺は調布の有名なお寺で、都内では浅草寺に次ぐ古刹なのだとか。深大寺そばや隣接する神代植物公園と合わせて、このあたり一帯がプチ観光スポットにもなっている。もともとBCJの鈴木雅明さんが調布在住というご縁があって始まった調布国際音楽祭だが、エグゼクティブ・プロデューサーである鈴木優人さんはかねてより深大寺で記者会見を開きたいと願っていたそう。その夢がついにかなって、まずはお寺の本堂で住職挨拶があり、続いて会議室へ移動して記者会見となった次第。ぶっ飛んでいる。

●今年の調布国際音楽祭のテーマは「Journey through Music! 音楽の旅へ!」。開催期間は6月21日から29日まで。今回も独自性あふれるラインナップなのだが、目立ったところを挙げると、鈴木優人指揮BCJによるヘンデルのオペラ「ロデリンダ」(演奏会形式)、古楽声楽アンサンブルのヴォクス・ルミニスによる「Bach Dynasty〜華麗なるバッハ一族の音楽」、鈴木雅明指揮調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラによるストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」など。ユニークな企画としては、鈴木優人、上野耕平らによる「鉄道×音楽 Take the "Keio" train!」という鉄道コンサート。ベンヤミン・ヌスと森下唯のピアノ・デュオは "Die Neue Klassik Japans" 日本の新たなる「クラシック」と題して、植松伸夫(榎政則編)ファイナルファンタジーVIIより、浜渦正志「東京」、菅野よう子(森下唯編)神話的組曲「アクエリオンEVOL」より、他。無料公演のミュージックカフェやウェルカムコンサートも開催される。会場は調布市グリーンホール、調布市文化会館たづくり、深大寺、他。

●一通り、記者会見が終わった後、サプライズでチェロの上村文乃が登場、本堂でバッハの無伴奏チェロ組曲第1番のプレリュードを演奏してくれた。本堂での演奏会はいつもまっさきに売り切れるそうなのだが、プレス関係者もここで聴いたことのある人は多くないと思うので(少なくともワタシは初めて)、ありがたし。お寺でバッハ、そして残響のほとんどない空間でのバッハ。すごく新鮮な体験だった。演奏後に優人さん、アソシエイト・プロデューサーの森下唯さんとともにフォトセッション。優人さんと森下唯さんはともに調布で育った幼なじみなのだとか。

●で、事前に募った希望者のみ、続いてお寺のすぐそばの松葉茶屋で蕎麦懇親会へ。これだけボリュームのある記者会見にぜんぶ参加するかというと、ふつうはなかなか難しいのだが(しかも深大寺にはバスでしか行けないのだ)、あまりに珍しい趣向だったので、思い切って蕎麦懇親会までフル参加した。ほかに人がいなかったらどうしよう……と案じていたが、同じことを考えた人が多かったのか、大抵の記者会見より盛況なほど。この「調布名物推し」アイディアには脱帽するしか。

●これは余談なんだけど、深大寺そばもいいんだけど、隣の神代植物公園は私見では都内有数のすばらしい公園だ。バラ園や大温室もある。売店のバラソフトクリームはマスト。どうせここまで来るなら神代植物公園も、と当初は思っていたが、この日は寒く、しかも風が強かったので断念。さすがに2月では無理か。味スタと並んで調布の好きな場所。

----------

●写真はインスタにも。

東京オペラシティ B→C バッハからコンテンポラリーへ 269 岡本拓也(ギター)

●18日は東京オペラシティのリサイタルホールで、B→C バッハからコンテンポラリーへ 269 岡本拓也(ギター)。プログラムは前半がバッハの「前奏曲、フーガとアレグロ」BWV998、ベント・セアンセンの「メランコリー・ダンス」(1996~2008)、バッハの組曲ホ長調BWV1006a、後半がファウスト・ロミテッリ「トラッシュTVトランス」(2002)、アーサー・カンペーラ「パーカッション・スタディⅡ」(1991~92)、西村朗のギターのための「パドマ」(2019)。バッハとモダンが絶妙のバランスで組み合わされた多彩なプログラム。バッハは楽器を肩にかけて立奏。最初の一曲から音色表現が豊かで、ニュアンスに富んだバッハ。デンマークの作曲家ベント・セアンセンの「メランコリー・ダンス」はまったく未知の作品だったが、全6曲からなる小舞曲集なのでとっつきやすい。各曲にはワルツやシチリアーノ、マズルカといった伝統的な舞曲の名が冠されており、舞曲性を失うことなく簡潔化断片化したミクロコスモス。小声でハミングをしながら弾くマズルカとか、奏法も多様。一貫した淡いポエジーが感じられる。

●イタリアのスペクトル楽派の作曲家ファウスト・ロミテッリの「トラッシュTVトランス」も初めて聴く曲。なんと、こちらはエレキギターのための作品だ。エフェクト満載で、次々とイベントが起こる奏者が忙しそうな曲。おもちゃ箱をひっくり返したようなタイプの曲で、トラッシュ感もトランス感もあって楽しいけど、TVってのは? ブラジル/アメリカのアーサー・カンペーラ「パーカッション・スタディⅡ」は曲名通り打楽器的な奏法に焦点が当てられ、スプーンが活躍。場内スプーンに微笑。西村朗作品の曲名にある「パドマ」とは、仏教で魂を救済する聖なる紅蓮華。エキゾティシズムとノスタルジーの混淆。充実。アンコールに2曲。シュテルツェル(バッハ)の「あなたがそばにいてくださるならば」BWV508、「マタイ受難曲」より「おお、血と涙にまみれた御頭よ」。沁みる。奏者あいさつで「クリスマスも正月も返上して練習に明け暮れた」とあったが、こういった渾身のプログラムを聴けるのがB→Cの大きな魅力。

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2025 記者会見

●13日、東京国際フォーラムでラ・フォル・ジュルネTOKYO 2025の記者会見が開催された。今年も5月3日から5日にかけての3日間、東京国際フォーラムをはじめ大手町・丸の内エリア他で多数の公演が開かれる。有料公演は全90公演。昨年同様、ホールA、C、D7、G409が有料公演の会場となる。無料公演も多数。地上広場のキオスクステージや地下のホールEも健在。

●会見にはおなじみ、ルネ・マルタン氏らが登壇。今年のテーマは「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」。音楽史上重要な都市に着目して、ヴェネツィア、ウィーン、ロンドン、パリ、ニューヨークにスポットを当てる。たとえばヴェネツィアなら1600年から1750年のバロック期に焦点を当てて、ヴィヴァルディやガブリエリ、モンテヴェルディらの音楽をとりあげる。ロンドンは1700年~1800年のヘンデルやJ.C.バッハ、ハイドンらの時代、ウィーンは1750年から1900年、パリは1870年~1940年、ニューヨークは1920年~2020年といった具合。これらに準じてサンクトペテルブルク、ライプツィヒ、プラハ、ブダペストをテーマとした公演も。対象となる都市と時代が幅広いので、3日間のプログラムを眺めると、結果的になんでもありの名曲集になっているような気がしなくもないのだが、そこは聴く人が自分なりのテーマで公演を選べばいいのかな。

●アーティスト陣で気になったのは、ピアノのアリエル・ベック、ドミトリー・マスレエフ、フランソワ=フレデリック・ギィあたりか。常連勢ではヌーブルジェ、レミ・ジュニエ、カドゥシュ、ヴァイオリンのオリヴィエ・シャルリエ、チェロのクニャーゼフらが来日。珍しいところではヤン・ヤン指揮杭州フィル。国内のオーケストラからはセントラル愛知交響楽団、神奈川フィル、群響、横浜シンフォニエッタ、東京シティ・フィル、東京フィルが登場。

Jリーグ開幕!国立競技場で東京ヴェルディvs清水エスパルス

●Jリーグが開幕。2月中旬だが妙に暖かい。国立競技場でJ1の東京ヴェルディ対清水エスパルスの開幕戦を観戦。マリノス・ファンの自分としては、ヴェルディはかつての好敵手であり、長くJ2にいたから「じゃあ、J2ではヴェルディを応援しようかな、東京のクラブなんだし」くらいに思っていたが、昨季J1に昇格したと思ったら、いきなりマリノスの上を行く6位の好成績を収めてしまった。平伏するしか。城福監督、スゴすぎ。

●ヴェルディは3バックで、3-4-3。ワントップ・ツーシャドウの形で前日のマリノスと似た感じ。しかもビルドアップがうまくできず、流れの中でなかなかチャンスを作れないのも似ていた……。エスパルスは4-2-3-1/4-4-2。前半はタイトな展開のなか、40分にロングボールに抜け出た高木践の右サイドからのクロスに中央でフリーの北川航也が頭で決めてエスパルスが先制。ヴェルディのディフェンスが完全に北川を見失っていた模様。これが決勝点になった。ヴェルディ 0-1 清水。ヴェルディは終盤に攻めたものの、全般にボールを持った場面で消極的な選択をする傾向があり、ダイナミズムを欠いた。

●国立競技場、古い建物には思い出がいっぱい詰まっていたが、新しい建物はなんだか旅先のスタジアムのように錯覚してしまう。陸上トラックのためのスペースを全部集めるとピッチがもう一面できそうなくらいで、やはりここは陸上競技場なのだ。ただ、今回は3階席で傾斜もあったので、下の階に比べればストレスは少ないかも。あと、アクセスはすばらしい。最寄り駅がいくつもある。5万2千人も入ったのだが(!)、にもかかわらず、帰宅時に混乱がほとんどない。大江戸線国立競技場駅を使ったが、一本も電車を見送ることなく乗車できた。人の流れが最適化されるように、運営もしっかりしているんだと思う。

サカリ・オラモ指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団と藤田真央

●13日は東京オペラシティでサカリ・オラモ指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団。前日とは会場を変えて、同じオーケストラの別プログラム。モーツァルトのピアノ協奏曲第23番(藤田真央)とマーラーの交響曲第5番という大盛プログラム。当初はロトが指揮する予定で、前半がシェーンベルクの5つの管弦楽曲だったのだが、指揮者変更により前半のプログラムが変わり、藤田真央が登場、モーツァルトを弾いてくれることに。ありがたし。客席は大盛況で、マーラーメインのプログラムにしては異例の女性率の高さ。

●前半、藤田真央のモーツァルトは陰影豊かで流麗繊細。天衣無縫のモーツァルトではあるが、予想していたよりも彫りの深い表現。情感豊かであってもロマンに傾かない。弱音表現に意を注いだ演奏だったが、オラモとオーケストラは我が道を行くという感じでややマッチョ。ソリストアンコールにフランク~バウアー編の「前奏曲、フーガと変奏曲」から前奏曲。滋味。

●後半のマーラーの交響曲第5番は、なんとこのオーケストラが初演したゆかりの曲。そんな勝負曲を持っていることがうらやましい……。演奏は、おそらくオラモのテイストだと思うが、重くて熱い。筆圧が強く、一歩一歩踏みしめるように大作を紡ぐといった様子で、祝祭感や壮麗さを前面に出すのではなく、作品の威容をストレートにあらわす。アンコールまであって、シューベルトの「ロザムンデ」間奏曲。これは練り上げられた優しいシューベルト。

サカリ・オラモ指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団のベートーヴェン他

●12日はサントリーホールでサカリ・オラモ指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団。当初は前回の来日同様、フランソワ=グザヴィエ・ロトの指揮で来日が予定されていたが、ロトがセクハラ疑惑報道以降活動を休止したため指揮者が交代になった。オラモはオーケストラのアーティスティック・パートナーという立場。

●ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団、ケルンのオーケストラといっても放送交響楽団のほうではなく、ふだんは歌劇場のオーケストラとしてピットに入りつつ、コンサートもけっこうな回数を開いている模様。前回の来日では思った以上にすばらしいオーケストラで感心した記憶。もっとも前回はロトによるブルックナー「ロマンティック」第1稿というやや特殊なプログラムだったのに対して、今回は王道の名曲プロ。ウェーバーの「オベロン」序曲、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番(諏訪内晶子)、ベートーヴェンの交響曲第7番。そんなこともあってか、前回のようなひりひりした緊張感よりは確信を持った音楽作りといった趣。

●ブルッフは高揚感にあふれた好演。諏訪内晶子のつややかで芯のしっかりした美音がすばらしい。ソリスト・アンコールにバッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番よりラルゴ。ベートーヴェンの交響曲第7番、第1楽章提示部はリピートあり。第2楽章がまさにアレグレットというテンポ感で、この曲には緩徐楽章がないことを改めて実感。第3楽章、おしまいのプレストの前で思い切り溜める。終楽章の途中でぐっとギアが入って最後は熱風のような演奏に。客席は沸いた。アンコールにベートーヴェンの「プロメテウスの創造物」序曲。これは少し意外な選択。

東京オペラシティ アートギャラリー 「今津景 タナ・アイル」展

●演奏会の開演前に訪れるのにぴったりの東京オペラシティアートギャラリー。しかも毎回、企画展がいい。現在は「今津景 タナ・アイル」展が開催中(~3月23日)。今津景はインドネシアに拠点を置くアーティストで、「タナ・アイル」とはインドネシア語で故郷を意味する言葉なのだとか。

●広々とした空間にさまざまなタイプの作品が並べられる。絵画のみならず、インスタレーションや立体作品も。パワフルであり饒舌でもあり、混沌とした楽しさ。

●キーワードを挙げるなら、有機体、骨格、環境、魚介類、海といったあたりか。コンピュータで制作した下図をもとにキャンバスに油彩で描く手法が用いられているという。情報量の多いデティールの積み重ねから未知の生命体が生まれている感も。

●長い廊下の片方の壁面に大量の魚の絵が飾られていて、まるで魚群のよう。どれも異なる種類の魚なのだろうか。眺めているうちに妙な気分になってくる。いけすから一匹選んで大将に調理してもらう的な気分に近いなにか(←お腹が空いていただけでは)。

ペトル・ポペルカ指揮NHK交響楽団のダブル・シンフォニエッタ・プログラム

●8日はNHKホールでペトル・ポペルカ指揮N響。昨年、プラハ放送交響楽団の高崎公演を聴いて好印象だったポペルカがN響に初登場。プログラムはツェムリンスキーのシンフォニエッタ、リヒャルト・シュトラウスのホルン協奏曲第1番(ラデク・バボラーク)、ドヴォルザークの交響詩「のばと」、ヤナーチェクのシンフォニエッタ。シンフォニエッタで始まりシンフォニエッタで終わるのがおもしろい。長い曲がなく、4曲ともわりと似たような尺なので、おいしいものを少しづつ詰めた幕の内弁当みたいなプログラム。ちょうど先日、新国立劇場でツェムリンスキーの「フィレンツェの悲劇」を観たので、合わせ技でプチ・ツェムリンスキー週間が作れた……と悦に入っていたら、この日の昼の新国立劇場とはしごして一日でツェムリンスキー祭をしている人をふたりも見かけた。

●ツェムリンスキー作品、シンフォニエッタと言うからには古典志向があるはずで、実際、急─緩─急の3楽章構成による軽快機敏なフォームを持っている。が、その響きの彩りは後期ロマン派流というキメラ感が楽しい。聴きながら、これってたとえばストラヴィンスキーの「ダンバートン・オークス」あたりとどっちが先なんだろうと思ってしまった。後で調べたらツェムリンスキーが1934年、ストラヴィンスキーだと「ダンバートン・オークス」は少し後の1937~38年。3楽章の交響曲とか交響曲ハ調はもっと後、ヴァイオリン協奏曲は少し早くて1931年。ツェムリンスキー、がんばってる。

●バボラークはシュトラウスのホルン協奏曲第1番をこれまで何回演奏しているのだろうか。ホルンという楽器が別次元に到達している感は今回も変わらず。しかも楽しそうに吹く。名人芸を堪能。ソリスト・アンコールに自作の「狩りのファンファーレ」。これは以前にも聴いたけど、超絶技巧。

●ドヴォルザークの「のばと」が圧巻。交響曲と違って、ドヴォルザークの交響詩は題材由来のダークサイド成分多めで、あまり積極的に聴こうとは思わないのだが、ポペルカは本領発揮、語り口豊かに物語世界を伝える。雄弁。整然として、ていねいに調合された土の香りとでもいうか。ヤナーチェクのシンフォニエッタは後列に横並びのバンダが壮観。こちらはシンフォニエッタの題ながら古典主義的な性格は希薄で、あまりに独創的。この曲が村上春樹の小説「1Q84」で話題になったのは何年前だっけ。以来、これを聴くと2つの月がある世界を連想せずにはいられない。

新国立劇場 ツェムリンスキー「フィレンツェの悲劇」&プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」 2025

●6日は新国立劇場でツェムリンスキー「フィレンツェの悲劇」&プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」のダブルビル。2019年に初演された粟國淳演出のプロダクションで、指揮は初演と同じ沼尻竜典だが、オーケストラは東京交響楽団。このフィレンツェ・セット、本当によくできた組合せでとても楽しい。物語も音楽も上質で、両作とも1時間前後と短いので気構える必要がない。悲劇と喜劇の組合せだが、前者は「暗黒のラブコメ」、後者は「地獄に落ちる話」という逆説があるからおもしろい。

●ツェムリンスキー「フィレンツェの悲劇」は歌手が3人のみ。商人シモーネにトーマス・ヨハネス・マイヤー、フィレンツェ大公の息子グイード・バルディにデヴィッド・ポメロイ、シモーネの妻ビアンカにナンシー・ヴァイスバッハ。歌手陣充実。シモーネの役柄が多弁な商人なので、もっぱらシモーネ役が歌い続ける。もう少しグイード役の美声を聴きたいと思ってしまうほど。後期ロマン派スタイルの官能的で豊潤なオーケストラの響きを堪能。

●寝取られた商人が、傲慢な貴族に対して下手に出ながら弁舌巧みに剣による決闘に導く。盗賊に襲われ撃退した実戦経験もある商人にとって、猟色家の貴族など敵ではないということなのだろう。間男を殺した後、今度は裏切った妻を殺そうとする。ところがそこで、妻が自分の夫の強さを知って恍惚とし、夫も妻の美しさに気づき、口づけで終わる。笑ってしまうような結末だが、この愛の形にはある種の真実味がある。最後の最後の場面、「あれ、やっぱり妻を殺すのかな?」という演技にも見えたけど、ツェムリンスキーのスコアは「愛の音楽」に着地していると思う。

●舞台装置が変わっている。屋内の話なのに屋外になっていて、前回も今回も意味がわからなかった。

●ツェムリンスキーの後、プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」になると一気に晴れやかな気分になる。ジャンニ・スキッキ役はピエトロ・スパニョーリ。うさん臭い人物というよりダンディな人物像ながら、声マネも無理がなくコメディアンぶりを発揮。ラウレッタに砂田愛梨、リヌッチョに村上公太、ほかに与田朝子、青地英幸、針生美智子、網永悠里、志村文彦、河野鉄平、吉川健一、中島郁子、畠山茂、清水宏樹、大久保惇史、水野優。チームワークのコメディ。比較的序盤に随一の聴きどころ「私のお父さん」が歌われるわけだが、砂田愛梨はここで劇場内の空気をがらりと変えた。大成功では。東響も好演。やはりプッチーニはオーケストレーションの魅力が大きい。

●ジャンニ・スキッキがブオーゾに扮して、大事な遺産をジャンニ・スキッキに相続させるという強欲三連発の場面、なんど見てもおかしい。昨年のセイジ・オザワ松本フェスティバル「ジャンニ・スキッキ」ではここで客席からドッと笑いが起きたのを思い出す。新国立劇場になるとお客さんが作品を知りすぎているからなのか、笑いは起きない。

●舞台には巨大な本や目覚し時計、天秤などが置かれていて、登場人物はみんな小人ということになっている。ブオーゾはベッドではなく本の上に寝ており、やがてその本がダンテの「神曲 地獄篇」であることがわかる。遺産相続を巡って争う親戚たちの人間としての卑小さをあらわしているのだろうか。が、これが「フリ」だとすると、「ウケ」が欲しいと思うのは自分だけではないと思う。つまり、最後まで観るとどうして小人なのかが腑に落ちるような物語作法を期待してしまうのだが。ともあれ、全体としてはすこぶる良質な二本立てで、2回観ても「また観たいな」と思えるほど。

Jリーグがもうすぐ開幕──マリノスは選手が足りない!

●さて、Jリーグがシーズンオフ、代表の試合もないのですっかりサッカーの話題がなくなってしまったが、このあたりでマリノスの状況を整理しておこう。昨シーズン、マリノスはひとつのサイクルが完全に終わった。アンジェ・ポステコグルー以来のオーストラリア・コネクションによる超絶アタッキングフットボールは終焉を迎えた。今シーズンからは新たにスティーブ・ホーランドが監督に就任。テクニカルダイレクターには西野努が招聘された。チームが一新され、大勢の選手が出て行った。でも、待って。代わりの選手が獲れてないんすけど!

●実績のある選手に限って言うと、チームを去ったのは水沼宏太(→豪州へ)、小池裕太(→神戸)、エドゥアルド(→長崎)、加藤聖(→岡山)、榊原彗悟(→大分)、畠中槙之輔(→セ大阪)、西村拓真(→町田)、吉尾海夏(→山形)、白坂楓馬(→愛媛)、實藤友紀(→仙台)、小池龍太(→鹿島)、村上悠緋(→愛媛)、上島拓巳(→福岡)。「解散ですか?」っていうくらいに選手が去った。去った選手だけでチームを組める。下のチームに行くならともかく、神戸とか鹿島とか町田とか、優勝を狙うチームに持っていかれるのが癪に障る。ガッテム!

●でもまあ、テクニカルダイレクターが来てくれたから、新しい選手、たくさん獲るんでしょ。そう思うじゃないっすか。で、来てくれた新たな選手は、ユースや大卒の新人を別とすると、トーマス・デン(←新潟)、ジェイソン・キニョーネス(←アギラス・ドラダス)、木村卓斗(←甲府)、鈴木冬一(←京都)、松田詠太郎(新潟から復帰)、遠野大弥(←川崎)、朴一圭(←鳥栖)。うーむ。いい選手たちだし朴の帰還とかうれしいけど、でも7人しかいない。13人出て行って、7人。昨シーズン、ずっと選手が足りないって言ってきたのに、さらに減っている。ACLもあるのに無理でしょ、これは。でもきっと交渉中の大物選手があと何人かいるにちがいない。そう期待して発表を待ち続けてきたが、音沙汰ないまま来週に開幕が迫ってきた。まさかこのまま開幕してしまうのか? まだ1試合も戦わないうちから今季のマリノスはスリリング!

●上の写真はXのGrok2が作成したAI画像。実在の人物ではないし、ジャージの胸の文字も架空文字。なんだか「いいヤツばかりの仲間たち」って感じで信用金庫のCMとかに出てきそう。友達100人できるかなっ!みたいな。Grok2はリアルな画像が異様に得意。でも作風を指定したイラストは不得手な印象だ。

タルモ・ペルトコスキとドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバム

●少し前にドイツグラモフォンからタルモ・ペルトコスキ指揮ドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバムが出た。タルモ・ペルトコスキは2000年生まれ。録音当時はわずか23歳のフィンランド人指揮者だが、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督、ラトヴィア国立交響楽団の音楽・芸術監督、ロッテルダム・フィルの首席客演指揮者を務めるという、従来の常識ではありえない若さとスピードで国際的なキャリアを積み上げている。

●少し前にドイツグラモフォンからタルモ・ペルトコスキ指揮ドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバムが出た。タルモ・ペルトコスキは2000年生まれ。録音当時はわずか23歳のフィンランド人指揮者だが、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督、ラトヴィア国立交響楽団の音楽・芸術監督、ロッテルダム・フィルの首席客演指揮者を務めるという、従来の常識ではありえない若さとスピードで国際的なキャリアを積み上げている。

●で、このアルバム、本当に刺激的だと思う。モーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」、第40番、第36番「リンツ」の3曲の交響曲が収められていて、即興性がふんだんにあっておもしろいのだが、曲の合間にペルトコスキが各々の曲の主題にもとづく即興をピアノで演奏しており、これがジャズ風だったりフーガ風だったり、まったく自在。それで即興演奏が終わったところで、ずばっとモーツァルトの交響曲の演奏に入るところがカッコいい……という話をしたら、相手が「???」になって話がかみ合わない。それで気がついたのだが、CDではペルトコスキの即興演奏が全部カットされているようだ。SpotifyやAmazon musicなどの配信では入っている。道理で話が通じないわけだ。即興演奏を入れるとCD一枚には収まらないと思うので、長さが理由なのかな。

日本人は朝6時に起きて、夜11時に寝ている

●NHK放送文化研究所が5年に1度発表する国民生活時間調査だが、そういえば直近の2020年の調査について言及していなかった。以前よりサイトがぐっとビジュアル化されて、いろいろな角度からデータを眺めることができるのだが、毎回注目しているのは睡眠時間についての統計だ。日本人は朝6時に半数の人が起床していて、夜11時に半数の人が寝ている(夜の遅い業界の人にとっては信じられない話かもしれないが)。年齢や性別ごとに見ることもできる。20代、30代であれば朝6時はまだ寝ている人が多数派だが、50代以降はどの年代でも朝6時に寝ている人は少数派になる。

●就寝時間について、このサイトで提供されているCSVをダウンロードして少し細かく見てみると、平日の夜11時半で寝ている人は64%になり、0時に84%に達する。これは子供や高齢者も含んだ数字だが、現役世代の就労者を想定して40代男性に限って調べてみても、平日は23時に47%の人が寝ていて、23時半に57%、0時には81%の人が寝ている。平均よりやや夜が遅いが、大幅に違うってほどでもない。

●そう考えると、演奏会の終演が21時を過ぎたら、みんな慌てて帰るのも無理はない。以前、2010年、2015年の調査結果を見て「日本人の早寝早起き化が進んでいる」という話をしたが(就労者だけに限ってもそうだったので、リタイア層が増えたためではない)、2020年は2015年と似たような感じで、このあたりの水準で落ち着いたということか。

トゥガン・ソヒエフ指揮NHK交響楽団のドヴォルザーク8

●31日はサントリーホールでトゥガン・ソヒエフ指揮N響。金曜日のB定期という新しいパターンなので、まちがえてNHKホールに行かないように心のメモ帳に「サントリーホール」と大書して向かう。プログラムはムソルグスキー(リャードフ編)のオペラ「ソロチンツィの市」から「序曲」「ゴパック」、バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番(郷古廉)、ドヴォルザークの交響曲第8番という東欧プロ。ソヒエフのドヴォルザーク8番、一昨年にウィーン・フィルでも聴いたけど、あのときはウェルザー゠メストの代役だったわけで、偶然重なってしまったわけだ(先にN響の曲目は決まっていた)。重なったといっても一昨年の公演なわけで、とくに気にはならない。

●N響のコンサートマスターは4月から第1コンサートマスターに就任する長原幸太。読響からN響へというキャリアは、今月末をもって特別コンサートマスターを退任する篠崎史紀と同じ。これでN響のコンサートマスター体制は、ともに第1コンサートマスターの長原幸太、郷古廉、ゲストコンサートマスターの川崎洋介の3人になる模様。

●で、この日のバルトークのヴァイオリン協奏曲第2番では、もうひとりの第1コンサートマスターである郷古廉がソリストを務めた。これが凄演。名曲とされている割にはライブで聴く機会があまりない曲だが、強烈な演奏を聴くことができた。鋭く強靭ながらも、詩情も十分。以前から思ってるけど、ソリストとしてこれだけできる人が、オーケストラのコンサートマスターに就いているとは。この曲、第1楽章の四分音で船酔い気分になれるのが楽しい。ソリストアンコールとして、新コンサートマスターを一言紹介してから、長原幸太とふたりでバルトークのヴァイオリン二重奏曲から。後半のドヴォルザークの交響曲第8番は胸のすく快演。とくに弦楽器の緻密さと豊麗さは驚異的で、作品の印象が変わるほど。このコンビではもっとも楽しめた公演。

●やや終演が遅かったせいか、拍手がすぐに終わりかけたが、粘り強い拍手のおかげでソヒエフのソロカーテンコールに。