●少し日が空いてしまってから思い出そうとすると、なんだかあれは夢だったんじゃないの、と思う、25日のフィリップ・ジャルスキー&ヴェニス・バロック・オーケストラ(東京オペラシティ)。今年聴いたなかで一二を争うほど感銘を受けた公演だった。

●プログラムもよかったんすよね。ポルポラvsヘンデルの同時代オペラ作曲家対決。18世紀前半のロンドンを舞台にくりひろげられたライバル二人の作品を聴く、そしてそれは同時に当時絶大な人気を誇ったカストラート、ファリネッリvsカレスティーニの対決でもあった……。かつて見た映画「カストラート」(ファリネッリ)を思い出す。

●しかし最初のジャルスキーの一声を耳にした瞬間に、もう18世紀ライバル対決という趣向は頭からふっとんだ。なんという甘美で透明で陶酔的な声なの。この声、歌唱を耳にしているというだけで、最上級のエンタテインメント。こんな声が出せて、なんの無理も感じさせず、これほど繊細にコントロールできてしまうものなのか……。会場の空気を一瞬にして支配してしまう吸引力の強さに心底驚嘆。

●18世紀初頭、ロンドンの貴族たちが共同出資してイタリア・オペラを上演するロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックを設立して、ここでヘンデルは八面六臂の働きを見せたわけだけど、ジョージ1世の賛同があったにもかかわらず、この事業は放漫経営であっという間に立ち行かなくなってしまう。第一期のロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックの事業計画では、客席は毎回満員になるという前提で無謀な高配当が約束され、一方で歌手の獲得には多額の費用が注ぎ込まれ、杜撰な計画にもかかわらず出資に見合う収入は日毎に入ってくるから出資者は追加出資を求められるなんて事態にはならないはず、と超楽観論が蔓延していたという。しかし、現実には出資者たちはなんども追加出資を迫られ、経営は火の車になった。「いやー、貴族たちは経営の素人だから、ビジネスのことがなんにもわかってなかったんだろなー」と思っていたけど、ジャルスキーの声を聴いていると(カストラートとカウンターテナーは別物だと承知の上であえていえば)、極上の歌唱を聴くという快楽に浸ってしまうと、もはや理性など雲散霧消して、明日のことなど考えられなくなってしまうのだろうことが実感できる。投機熱に加えて、また別の熱狂があったのだろうな、と。

●18世紀初頭、ロンドンの貴族たちが共同出資してイタリア・オペラを上演するロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックを設立して、ここでヘンデルは八面六臂の働きを見せたわけだけど、ジョージ1世の賛同があったにもかかわらず、この事業は放漫経営であっという間に立ち行かなくなってしまう。第一期のロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックの事業計画では、客席は毎回満員になるという前提で無謀な高配当が約束され、一方で歌手の獲得には多額の費用が注ぎ込まれ、杜撰な計画にもかかわらず出資に見合う収入は日毎に入ってくるから出資者は追加出資を求められるなんて事態にはならないはず、と超楽観論が蔓延していたという。しかし、現実には出資者たちはなんども追加出資を迫られ、経営は火の車になった。「いやー、貴族たちは経営の素人だから、ビジネスのことがなんにもわかってなかったんだろなー」と思っていたけど、ジャルスキーの声を聴いていると(カストラートとカウンターテナーは別物だと承知の上であえていえば)、極上の歌唱を聴くという快楽に浸ってしまうと、もはや理性など雲散霧消して、明日のことなど考えられなくなってしまうのだろうことが実感できる。投機熱に加えて、また別の熱狂があったのだろうな、と。

News: 2014年4月アーカイブ

フィリップ・ジャルスキー&ヴェニス・バロック・オーケストラ

LFJ新潟へ

●26日はLFJ新潟へ。今回はプレイベントにも出演させていただいたので、どうしても足を運んでおきたかった。LFJ新潟のテーマは「三都物語~ウィーン・プラハ・ブダペスト」で、東京とは異なる。金沢に近いテーマ。

●滞在時間が限られていたので、りゅーとぴあコンサートホールと能楽堂、新潟市音楽文化会館の主要三会場で一公演ずつ聴いただけなんだけど、どの会場も快適。音響面でも問題がない。これら会場を含む白山公園が非常に魅力的な都市公園なのも吉で、この日のように天候に恵まれれば、のんびりと気持ちよく一日を過ごせそう。

●聴いたのはラファエル・セヴェールのクラリネット&プラジャーク弦楽四重奏団、大友直人指揮群馬交響楽団、マリナ・シシュのヴァイオリン他。マリナ・シシュとエマニュエル・シュトロッセのブラームスのヴァイオリン・ソナタ第3番がもっとも印象に残った。他が端正な音楽を聴かせる人ばかりだったところで、奔放で熱気にあふれた演奏をゴリゴリと。これがお祭りだということを思い出させてくれた。当日券でもかなり楽しめそうな状況だったので、この企画内容ならまだまだお客さんを増やせそうな気も。

●新潟のバスって、フツーにSUICAで乗れるんすよ。軽く感動。全部がそうかは知らないんだけど、たまたま乗ったバスは後ろ乗りで、乗るときに一回SUICAでタッチして(従来の整理券を取るに相当)、降りるときにまたタッチして支払う方式。なるほどと納得。

●下の写真は東京のLFJで言うところの「屋台村」。ドナウ広場と名付けられていた。例年、オリジナルフードの企画に力が入っていて、今年は「三都物語」にちなんで「三丼物語弁当」が用意されていたり、夕方からは「あったか汁DE ラ・ホット・ジルネ」として汁もののタイムサービスがあったりする。ラ・ホット・ジルネすよっ! 思わず、心のなかで何度も復唱したくなる。ラ・ホット・ジルネ、ラ・ホット・ジルネ、ラ・ホット・ジルネ……。今回はここに立ち寄る時間がなかったのが心残り。ていうか、ダメじゃん、ここ行っとかなきゃ!

ベルリン・フィルの自主レーベルによるシューマン交響曲全集

●ベルリン・フィルのサイトでラトル指揮によるシューマン交響曲全集がリリースされている。自主レーベルでシューマンを出すという話は以前会見で発表されていたが、なるほど、こういうものが出てくるのかと納得。通常の音楽CD2枚組に加えてHD映像を収録したBlu-ray Discがついて(こっちが主役か)、さらにハイレゾ音源をダウンロードするためのダウンロード・コードがセットになっている。おまけにデジタル・コンサートホールの7日間チケットも付く。なにからなにまで全部セットになって€49.90。

●なんというか、従来のレコード会社とは売り方の発想が違っていて、「オレたちが自分たちでやればもっとうまくできる」と宣言しているかのような自負を感じる。従来、CDはCDとして、映像は映像として、ハイレゾ音源はハイレゾ音源としてそれぞれ別個に売られていたものが、「シューマン交響曲全集」というひとつの商品に集約されて売られている。で、€49.90と強気の設定。mp3のダウンロードだったら、今はアルバム1枚10ドルくらいが相場だと思うんだけど、アルバム2枚分のコンテンツ一式で€49.90。パッケージもとても美しくて豪華。

●今、録音物は「聴ければいい」っていう人には限りなく安く(あるいは無料)になって、値段が付くのは「それ以外の価値」の部分になりつつあるなと改めて実感。「それ以外の価値」にはHD映像などいくつかあると思うんだけど、そのなかでいちばん価値が今後も衰えないだろうなと感じるのは「記念品」「お土産」「他人へのプレゼント」としての価値。コンサートに行ったときの自分へのお土産とか、だれかへの贈り物は、インターネット配信よりもモノが圧倒的な優位を誇る領域だと思う。だから、これから生き残るパッケージ商品は外見も美しくなる……んじゃないかな。

ネーメ・ヤルヴィ&N響のR・シュトラウス・プロ

●23日はサントリーホールでネーメ・ヤルヴィ&N響。珍しい曲ばかりが並んだ強烈なプログラムで、R・シュトラウスの「祝典前奏曲」op61、「紀元2600年祝典曲」op84、バレエ音楽「ヨセフの伝説」op63という3曲。どれも編成が巨大で、サントリーホールの舞台上にびっしりと楽員が並んで大変な人口密度になっていた。こういう曲でもサントリーホールの2公演が完売してしまうのだからスゴい。

●ウィーン・コンツェルトハウスのこけら落としのために書かれた「祝典前奏曲」は五管編成。ブラスセクションはホルン8、トランペット4、トロンボーン4、テューバ1にバンダでトランペット6。オルガンも加わる。笑ってしまうほどの賑やかさで、めでたいといえばこれ以上めでたい曲もない。

●「紀元2600年祝典曲」も大人数のブラスとオルガンを要する巨大編成の作品で、加えて打楽器陣が賑々しい。ティンパニ、シンバル、大太鼓、タムタム、グロッケンシュピール、小太鼓、タンブリン、トライアングル、そして鐘。鐘が音程ごとにいくつも必要になるのだが、この鐘というのがどういうものを指すのか、実は事前によくわからなかった。ゴング、つまりタムタムのような金属の円盤を大小さまざまに取りそろえてつりさげたセットを使うのか、それとも日本風の鐘、つまり釣鐘状の形状の鐘をいくつも並べるのか、どうなんだろうと。で、これは会場に入ってすぐに答えが目に入ったわけだが、仏具でいうところの鈴(りん)状のものを大小さまざま並べて(大きいものはかなり大きい)、2名の奏者で鈴棒のようなもので叩いていた。どんな楽器(?)を使うにせよ、想定外の響きではあっただろうけど、見たことのないものを見て、聴いたことのないものを聴いたという実感。機会音楽として、スペクタクル満載。

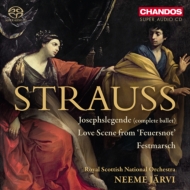

●「ヨセフの伝説」はバレエ抜きではなかなかどういう場面が描写されているのかわかりにくいかなと思っていたら、そもそもあらすじを読んでもなんの話かさっぱりわからないものだということがわかったので、文脈の追える曲ではないと降参。約1時間の作品。この曲はネーメ・ヤルヴィがスコティッシュ・ナショナル管弦楽団を指揮した録音が昨年Chandosからリリースされたが、いまだにレパートリーを拡大しながら新録音を続けているマエストロの旺盛な活動ぶりは驚異的。公式サイトによればこれまでに417のレコーディングを行なっているのだとか。

ネーメ・ヤルヴィ指揮N響の北欧プロ、BCJの「マタイ受難曲」

●18日はネーメ・ヤルヴィ指揮N響へ(NHKホール)。急に東京が寒くなったところで、グリーグの「ペール・ギュント」組曲第1番、スヴェンセンの交響曲第2番、 シベリウスの交響曲第2番という北欧プロ。スヴェンセンを生で聴けたのが嬉しい。自然でのびやかな旋律の魅力、民族色の豊かさ、作品にみなぎる推進力など様々な点で、「ノルウェーのドヴォルザーク」と呼びたい。生年(1840)はスヴェンセンのほうがドヴォルザークより一年早くて、没年も大きくは違わない同時代人。後半のシベリウスはパパ・ヤルヴィ自家薬篭中のレパートリーで、開放的で大らかな響きを満喫。テンポを落としてじっくりと盛り上げるフィナーレは圧倒的。スペクタクルだった。

●ネーメの息子、パーヴォ・ヤルヴィの風貌が年とともに父親に似てきたように感じる。パーヴォ・ヤルヴィはプーチンに似ている。ということは、プーチンがもっと年をとったらネーメ・ヤルヴィにそっくりになるにちがいない。と、どうでもいいことを思いつく。

●19日は彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールで、鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパンによるバッハ「マタイ受難曲」。最寄りの与野本町駅は都心からはそれなりに距離はあるし、さらにホールも駅からそこそこ歩くんだけど、それだけの価値のあるホールで、約600席の小ぢんまりした空間で聴けるのが大吉。これくらいのサイズだと舞台と客席が一体になって濃密な空気が生まれやすいというか。特に「マタイ受難曲」のような作品であればなおさら。エヴァンゲリストにゲルト・テュルク、イエスにペーター・コーイ他の独唱陣。鬼気迫るバッハ。

●字幕はなく、プログラムに鈴木雅明訳による対訳を掲載。マタイのような宗教音楽に接するときに自分のスタンスをどこに置くかはいつも悩むところで、かつては仮想的に彼らに寄り添うような気持ちで聴かなければいけないんじゃないか的なことを思ったけど、今はもう少し異教徒への視線で眺めるというか。自分が異教徒、ではなく彼らが自分たちから見た異教徒。磔刑シーンで、イエスの両脇にはりつけられた強盗までもがイエスを罵るっていう場面がスゴい。近所のお寺さんに「人は縁あって生まれ、縁尽きて死ぬのです」って書いてあったんだけど、この人もご縁が尽きたんだろうか。ユダといい、ペテロといい、ったく。

ガルシア・マルケス、LFJ学校ワークショップ、カンブルラン&読響

●ガルシア・マルケス逝去。代表作「百年の孤独」を自分の読書体験のベストに挙げる人は多いと思う。ワタシもそう。あの同じ名前がなんどもあらわれる長い物語を読み進めた果てに、最後に訪れる眩暈の感覚。学生時代に読んで(比喩ではなく)くらくらした。いずれは再読したいと思いながら、果たせずずいぶん時間が経ってしまった。その間に翻訳も装幀も変わった。また蜃気楼の村マコンドに立ち寄りたい。R.I.P.

●ガルシア・マルケス逝去。代表作「百年の孤独」を自分の読書体験のベストに挙げる人は多いと思う。ワタシもそう。あの同じ名前がなんどもあらわれる長い物語を読み進めた果てに、最後に訪れる眩暈の感覚。学生時代に読んで(比喩ではなく)くらくらした。いずれは再読したいと思いながら、果たせずずいぶん時間が経ってしまった。その間に翻訳も装幀も変わった。また蜃気楼の村マコンドに立ち寄りたい。R.I.P.

●17日昼は千代田区立お茶の水小学校でLFJ学校ワークショップの取材へ。今年は鈴木優人さんのお話しとトーク。毎年恒例のアウトリーチ活動でなんども取材させてもらっているけど、今年は特にうまく噛みあっていたと思う(→LFJ公式レポートブログへ)。それにしても千代田区で小学校生活を送るってどんな感じなんだろう。すごいなあ。

●取材後、夜まではカフェ等でノマドワーカー(←自分的にはほとんどNGワード)して、サントリーホールでカンブルラン指揮読響。シェーンベルクの「弦楽のためのワルツ」(10曲もある小さなワルツ集。無調以前の作品)、リストのピアノ協奏曲第1番(ニコライ・デミジェンコ)、マーラーの交響曲第4番。南西ドイツ放送響首席指揮者時代のカンブルランをコンサートマスターとして支えたクリスティアン・オスタータークが、ゲストコンサートマスターとして招かれていた。デミジェンコに実年齢以上の老巨匠然とした風格を感じる。リストもマーラーも、オーケストラの響きがとても輝かしく、精緻で色彩豊か。本当にうまい。グロテスクさ、シニカルさは後退して、まばゆい天上の音楽としてのマーラー。アンチ・ドラマの悦楽。ローラ・エイキンの独唱は遠くてもう一歩こちらに近づいてほしくなったけど、天上の喜びってのはそうそう手の届くところには来てくれないものなのかも。

新しいバッハの肖像画

●少し前にドイツのアイゼナハで行方不明になっていたバッハの肖像画が発見されたというニュースが流れた(Die Welt、写真)。バッハの肖像画といえば、例のいかめしい顔つきの肖像画が圧倒的に有名だが、こちらは表情がやさしく、どこか茶目っ気やユーモア、好奇心の旺盛さが伝わってくる。悪くない。今後こちらの肖像がどんどん使われるようになるといいなと思うのだが、なかなかそうもいかないか。

●少し前にドイツのアイゼナハで行方不明になっていたバッハの肖像画が発見されたというニュースが流れた(Die Welt、写真)。バッハの肖像画といえば、例のいかめしい顔つきの肖像画が圧倒的に有名だが、こちらは表情がやさしく、どこか茶目っ気やユーモア、好奇心の旺盛さが伝わってくる。悪くない。今後こちらの肖像がどんどん使われるようになるといいなと思うのだが、なかなかそうもいかないか。 ●しかし上記の写真で見ると、絵の色彩がくすんでいるので、こういうのを見ると反射的にPhotoshopとかで修正したくなる。とりあえず自動修正で彩度や明るさを補正したのがこちら。

●しかし上記の写真で見ると、絵の色彩がくすんでいるので、こういうのを見ると反射的にPhotoshopとかで修正したくなる。とりあえず自動修正で彩度や明るさを補正したのがこちら。●着ているものを見るとなかなかバッハはオシャレさんだ。カツラのセンスもいい。いや、そんなのわかんないけど。「お、そのカツラ、いいね~、僕にもかぶらせて」みたいな会話が当時はあったんだろうか? 肖像だから当然だろうが、血色がよくて、健康そうだ。

●ついで2階調でイラスト化してみた。どうだろう、もう少し顔の表情がにこやかでもいいか。とはいえ、バッハではあるね。

●ついで2階調でイラスト化してみた。どうだろう、もう少し顔の表情がにこやかでもいいか。とはいえ、バッハではあるね。METライブビューイング「ウェルテル」

●15日は東劇でMETライブビューイングのマスネ「ウェルテル」(〜4月18日)。昼と夜の一日2回の上映がありがたい。平日昼でもお客さんは結構入っている。夜の回は通常のコンサートよりかなり遅くなるので、昼の回を歓迎する方も多いのだろう。次作の「ラ・ボエーム」は午前、午後、夜の一日3回上映だそう。METライブビューイング、始まったばかりの頃はガラガラだったのに、まさに「継続は力なり」なのだなあ。

●で、「ウェルテル」は歌手陣がすばらしい。題名役のヨナス・カウフマン、シャルロット役のソフィー・コッシュ、アルベール役のデイヴィッド・ビズィッチ、ソフィー役のリゼット・オロペーサ、全員が役にはまっている。歌えて、なおかつ、その役柄に見える。カウフマンはカッコいいし、ソフィー・コッシュは麗しい。歌唱面でも視覚面でも満足。巨漢の中年男女ががっぷりよつに組み合うラブロマンスになってない。マスネのスコアはスペクタクルに富んでいて、爽快。音楽面の充足度は非常に高かった。しかもリチャード・エア演出の舞台は美しくて、よく工夫されている。

●不足があるとすればストーリーというか、台本、かな(おいおい、原作ゲーテだよ)。少なくともオペラの台本内だけでいえば、苦悩するウェルテルに共感することは難しい。自死オペラはたくさんあるけど、多くは不条理な社会制度とか民族間の対立だとか戦争だとか社会的抑圧とか、いろんな大きな力に引き裂かれながら悲劇的な死へと赴くわけだが、ウェルテルは横恋慕のあげくに「フラれたから」。身勝手すぎる(しかも軽くサイコ入ってて怖い)。命を粗末にしてはいけません。ダメ、ぜったいダメ。ウェルテルって恵まれた身分の生まれなんすよね。それなのにさあ。ソフィーとくっつけばいいじゃん。案外シャルロットよりいい子かもよ。ドヴォルザークだって好きだった女の子の妹と結婚したわけだし(←関係ない)。

●不足があるとすればストーリーというか、台本、かな(おいおい、原作ゲーテだよ)。少なくともオペラの台本内だけでいえば、苦悩するウェルテルに共感することは難しい。自死オペラはたくさんあるけど、多くは不条理な社会制度とか民族間の対立だとか戦争だとか社会的抑圧とか、いろんな大きな力に引き裂かれながら悲劇的な死へと赴くわけだが、ウェルテルは横恋慕のあげくに「フラれたから」。身勝手すぎる(しかも軽くサイコ入ってて怖い)。命を粗末にしてはいけません。ダメ、ぜったいダメ。ウェルテルって恵まれた身分の生まれなんすよね。それなのにさあ。ソフィーとくっつけばいいじゃん。案外シャルロットよりいい子かもよ。ドヴォルザークだって好きだった女の子の妹と結婚したわけだし(←関係ない)。

●ネタバレするけど(笑)、最後はウェルテルがピストルで自分を撃つ。頭を撃とうとして、ためらって、銃口を心臓にあてて撃つ。ドバッと血しぶきがあがる。ここからなおも延々と歌い続けるウェルテルの粘り強い生命力には驚嘆するほかない。ヴェルディ「仮面舞踏会」に匹敵する、不屈の絶命歌唱が続く。ぜんぜん死なないから、お前さんはゾンビかねと思っていたら、ウェルテルはすくっと立ち上がって「私は死んでいない。これから新しい人生を生きるのだ」とか歌ったので、やっぱりこれはゾンビだと確信した。

「バロック・オペラ その時代と作品」(山田治生編・著/新国立劇場運営財団情報センター)

●新国立劇場運営財団情報センターより「バロック・オペラ その時代と作品」(山田治生編・著、井内美香、片桐卓也、矢澤孝樹著)が刊行された。以前に「戦後のオペラ 1945~2013」をご紹介したが、その続編ともいうべき一冊で、代表的なバロック・オペラ41作品について、その概説とあらすじがコンパクトにまとめられている。非常にありがたい。モンテヴェルディ、ヴィヴァルディ、リュリ、ラモー、ヘンデルなど。音だけは聴いたことがあるけど実演には接したことがないというオペラがたくさん並んでいる。

●新国立劇場運営財団情報センターより「バロック・オペラ その時代と作品」(山田治生編・著、井内美香、片桐卓也、矢澤孝樹著)が刊行された。以前に「戦後のオペラ 1945~2013」をご紹介したが、その続編ともいうべき一冊で、代表的なバロック・オペラ41作品について、その概説とあらすじがコンパクトにまとめられている。非常にありがたい。モンテヴェルディ、ヴィヴァルディ、リュリ、ラモー、ヘンデルなど。音だけは聴いたことがあるけど実演には接したことがないというオペラがたくさん並んでいる。

●「戦後のオペラ 1945~2013」でも思ったんだけど、作品選択にあたって、歴史的な重要性を鑑みるというよりは、ワタシらがなんらかの形で接する機会のありそうという点が重視されている(ような気がする)のが実践的。たとえば、METライブビューイングで上映された「エンチャンテッド・アイランド(魔法の島)」なんかが入っている。これは過去の作品からのパスティーシュで、だれの作品というよりはMETが作った舞台といった性格のもの。新国立劇場というオペラ上演の現場そのものが発刊する書籍なんだから、こういった普通の事典類ならまず落としそうな作品を入れているのも納得できる。価格が安いのも吉。文庫本並、いや今じゃ文庫一冊も買えないくらいか。

レイフ・オヴェ・アンスネスのベートーヴェン、LFJ新潟のオリジナルフード

●9日は東京オペラシティでレイフ・オヴェ・アンスネスのオール・ベートーヴェン・プロへ。ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調、第28番イ長調、創作主題による6つの変奏曲ヘ長調、ソナタ第23番ヘ短調「熱情」というプログラム。圧倒的な完全無欠さ。一音一音のコントロールの精度が段違いに高く、巨大な彫像を仰ぎ見るような立派なベートーヴェン。すべてが明快で確信に満ちていた。ところどころffで轟音が楔のように打ち込まれるたびに背筋が伸びる。鋼の音楽でありながら、清新さやしなやかさも伝わってくるところが稀有。アンコールは3曲で、7つのバガテル第1番、ソナタ第22番第2楽章と来て、おしまいだけはシューベルトで「楽興の時」第6番。だったらもっとシューベルトを、というのはぜいたくか。

●ここのところフォルテピアノを聴く機会に恵まれていたので、こうして名手がモダンピアノを弾いているのを目にすると、現代のピアノって本当に特異な発展の末に到達した工業製品なんだなって改めて感じる。高炭素鋼のワイヤーをハンマーで叩くなんていうワイルドな発音機構で詩的情緒を表現できるなんて、まず思いつかなさそうなもの。

●ラ・フォル・ジュルネ新潟の今年のテーマは「三都物語 ウィーン・プラハ・ブダペスト」。で、毎年オリジナリティ豊かなお弁当を開発してくれるラ・フォル・ジュルネ新潟であるが、今年のメニューは「にいがたサンドストーリー ~ウインナーとポークでブタ弁当~」。わかりやすいような、わかりにくいようなネタであるが、「三都物語」なので「サンドストーリー」、ウィーンだからウィンナーを、ブダペストだからブタを食べるという設定になっているんである。最初の頃は「ベートー弁当」でウケてもらえたのに、今やこんなアクロバティックなことに。で、プラハはどこに行ったの?

東京・春・音楽祭で「ラインの黄金」

●毎年一本ワーグナーのオペラを演奏会形式で上演してくれる東京・春・音楽祭、いよいよ今年からは「ニーベルングの指環」がスタートするということで、7日は「ラインの黄金」へ。すでに5日に初日があって評判は上々。ワーグナーを知悉するマレク・ヤノフスキが指揮、オーケストラはN響。厚い響きながらも、快速テンポでリズミカルに推進するワーグナー。コンサートマスターにはウィーン・フィルのライナー・キュッヒルが招かれていた。舞台上にずらりと並んだ大編成のオーケストラは壮観で、ハープ6台もさることながら、横一列に並んだ金床隊が鳴りはじめるとすさまじい悪のお祭り感。演奏会形式だからなおさらこういうけれん味が生きるというか。終盤エルダ(エリーザベト・クールマン)の登場シーンは、舞台から遠く離れた2階R席から歌うという趣向で、これもとても効果的。

●毎年一本ワーグナーのオペラを演奏会形式で上演してくれる東京・春・音楽祭、いよいよ今年からは「ニーベルングの指環」がスタートするということで、7日は「ラインの黄金」へ。すでに5日に初日があって評判は上々。ワーグナーを知悉するマレク・ヤノフスキが指揮、オーケストラはN響。厚い響きながらも、快速テンポでリズミカルに推進するワーグナー。コンサートマスターにはウィーン・フィルのライナー・キュッヒルが招かれていた。舞台上にずらりと並んだ大編成のオーケストラは壮観で、ハープ6台もさることながら、横一列に並んだ金床隊が鳴りはじめるとすさまじい悪のお祭り感。演奏会形式だからなおさらこういうけれん味が生きるというか。終盤エルダ(エリーザベト・クールマン)の登場シーンは、舞台から遠く離れた2階R席から歌うという趣向で、これもとても効果的。

●歌手陣はそれぞれ充実、アルベリヒ役のトマス・コニエチュニーが強烈な存在感を放っていた。ヴォータンはエギルス・シリンス。演奏会形式ながらゼスチャーを伴って雄弁に歌うアルベリヒに対して、ヴォータンは常に静かに佇んでいる。結果的に二人の対照が際立っていて、これが「愛にまかせて自由な人間を生んだヴォータンの失敗と、愛のない結婚によって自分の意思に隷属する人間を生んだアルベリヒの成功」(「レヴィ=ストロースと音楽」)を描いた物語であることを思い出させる。ヴォータンとアルベリヒはコインの表と裏のような関係性にあって、そのヴォータンの蹉跌を描くにあたって、「ラインの黄金」は彼の見せかけの勝利で閉じられる。神と侏儒という関係にありながら、ヴォータンとアルベリヒは邪悪さや腹黒さでなんら変わるところがない。自らの未来を犠牲にして、ヴォータンは欲しかった壮麗な住処を手に入れて満悦する、悪腹城という城を得て(←それ言いたかったの!?)。ミーメにヴォルフガング・アブリンガー=シュペルハッケ、フリッカにクラウディア・マーンケ、フライアに藤谷佳奈枝。

●演出代わりのスクリーン映像は、あればあったで有効なことは確かなんだけど、本当に必要なものをCGで作ってしまうと非現実的な予算が必要になるし、かついって簡易だと昭和テクノロジーの香りが漂ってしまうのが難しいところ。今年から字幕が普通の電光式になってくれて安堵。昨年のスクリーン投影は読みづらくてしんどかった。広瀬大介さんの字幕はすばらしく明快で、物語がすんなり頭に入る。

君は音響系、僕は……

●はっと気がついたら、桜はもう散りつつある。

●今年の東京のラ・フォル・ジュルネにMURCOFっていうアーティストが出演するんすよ。ヴァネッサ・ワーグナーのピアノと共演して、フィリップ・グラスとかモートン・フェルドマンとかやるんだけど、MURCOFはピアノの隣でPCを操作して即興的に音を操作するんだとか。

●このMURCOFには「エレクトロニック・ミュージシャン」とか「アンビエントテクノ」とか「ミニマルテクノ」とかいろんな形容句が付いているみたいで、いちばんスゴいと思ったのは「音響系」っていう括り方。どうやらそういうジャンルがあるっぽい、音楽の一分野として。

●だって「音響系」すよ? 音響系。じゃあ、音響じゃない音楽にはどんな音楽があるのよ! 「音響系」じゃないとするならば、たとえば「振動系」とか? 「うわっ、周波数低すぎて、これ音響っていうより振動だよなー」みたいな音楽が「振動系」なのか。あるいは周波数高すぎて若者しか聞こえないモスキート音並の高周波で、音ってやっぱり波動だねと悟りの境地に達した「音波系」とか?

● いやー、音楽の世界っていろいろあるなあ。と、たまには異ジャンルの用語にウケてみる。本当はクラシックのほうが変な用語の宝庫なんだろうとは自覚している。スマソ。

●5日夜、Eテレ「らららクラシック」のQ&Aコーナーで、約1分間ほど出演した(サントリーホールでの収録)。放送が終わってから告知する弱気派(笑)。滝に打たれる気分でテレビの電源をオン。

東京・春・音楽祭「フィレンツェの思い出」

●3日は東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭の室内楽公演「フィレンツェの思い出~若き名手たちによる室内楽の極」。長原幸太、西江辰郎(vn)、鈴木康浩、大島亮(va)、上森祥平、奥泉貴圭(vc)のメンバーで、ドホナーニの弦楽三重奏のためのセレナード、ブラームスの弦楽五重奏曲第1番、チャイコフスキーの弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」。もう猛烈にうまい。「若き名手」ってふれこみなんだけど、若いっていっていいのかな。たえるなら今のニッポン代表を見てその圧倒的な技術水準の進化っぷりに感嘆する気分(←どんなたとえだ)。トップレベルのメンバーで集まって弾くと、こんなにひきつける力の強い音が出てくるのだね……。

●聴く機会の多い四重奏を外して、三重奏、五重奏、六重奏と並ぶ音楽祭らしい多彩な選曲。ドホナーニの三重奏、寂寞とした第2楽章ロマンツァが美しい。でも三重奏って聴いているうちに内声にもう一声ほしくなるというか、やっぱり四重奏が基本形なのだなとも。ブラームスは四重奏+ヴィオラで五重奏。むせ返るような暗褐色のロマンが充満する。後半のチャイコフスキー「フィレンツェの思い出」は少し苦手な作品でこれだけは楽しめるかどうか自信がなかったんだけど、雄弁で対話性の豊かなアンサンブルのおかげで存分に満喫。アンコールは、なんと、ヨハン・シュトラウスの「雷鳴と電光」弦楽六重奏版。そんなのがあったとは。これがハチャメチャに弾けまくった楽しい演奏で、客席から繰り返し笑いが漏れた。音楽だけで笑いが起きるって、すばらしい。

東京・春・音楽祭のコルンゴルト

●31日は上野学園石橋メモリアルホールで「E.W.コルンゴルト ~二つの世界の狭間で~ ウィーンからハリウッドへ、20世紀を生きた『最後の神童』を聴く」という長い副題のついたコンサート。つい先日、コルンゴルトのオペラ「死の都」の実演に接することができたばかりだが、今度は彼の歌曲から室内楽まで多彩な作品を聴くことができた。「死の都」が新国立劇場とびわ湖の東西両方で上演されていることと合わせてコルンゴルト・イヤーになってるんだけど、別の記念の年ってわけじゃないんすよね。これでLFJのテーマがナントと同じ「アメリカ」だったらゴールデンウィークにもコルンゴルトを聴けたかも(ナントではニコラ・ベネディッティがヴァイオリン協奏曲を弾いていた。にもかかわらず、どうしても裏番組を優先しなければならず聴き逃してしまった……トホホ)。

●31日は上野学園石橋メモリアルホールで「E.W.コルンゴルト ~二つの世界の狭間で~ ウィーンからハリウッドへ、20世紀を生きた『最後の神童』を聴く」という長い副題のついたコンサート。つい先日、コルンゴルトのオペラ「死の都」の実演に接することができたばかりだが、今度は彼の歌曲から室内楽まで多彩な作品を聴くことができた。「死の都」が新国立劇場とびわ湖の東西両方で上演されていることと合わせてコルンゴルト・イヤーになってるんだけど、別の記念の年ってわけじゃないんすよね。これでLFJのテーマがナントと同じ「アメリカ」だったらゴールデンウィークにもコルンゴルトを聴けたかも(ナントではニコラ・ベネディッティがヴァイオリン協奏曲を弾いていた。にもかかわらず、どうしても裏番組を優先しなければならず聴き逃してしまった……トホホ)。

●なにしろ「死の都」が23歳という早熟ぶりなので、16歳で着手したオペラ「ポリュクラテスの指環」冒頭部分など、10代の作品もいくつも演奏された。「死の都」からはやはり「マリエッタの歌」。おおむね作曲年代に従って演奏される趣向で、聴きごたえのあったのは(他の作品が細切れだったせいもあるけど)後半の弦楽四重奏曲第3番ニ長調op.34。1945年、終戦後コルンゴルトが映画音楽から純音楽へと立ち返ろうとした時期の作品。映画音楽のモチーフを用いつつ古典的な楽章構成で、とりわけ緩徐楽章にあたる第3楽章が美しかった。演奏者陣はストリング・クヮルテットARCO、天羽明惠(S)、又吉秀樹(T)、村田千佳(p)。非常に充実。

●で、この公演は「レクチャーコンサート」というべきスタイルになっていて、企画構成の中村伸子さんが合間合間にトークを務めた。コルンゴルトになじみの薄い人にとっては心強いガイドになる。企画者自身がトークをするということで、すでにあるプログラムにトークが付いたというのではなく、最初からトークの内容と一体になって曲が選ばれているという周到さが印象的だった。トークのスタイルは「書き言葉で話す」。明瞭で明快。大変な大役だったと思うけど、終始落ち着いていてまったく立派。

●こういう舞台上のトークって、だれでもできるかといえばできないんすよね。ていうか、普通はできない。人前で話すといっても、授業とか講演とか発表なら「自分の話を聞きに来た人」が相手だけど、コンサートでのトークの場合は「音楽家の演奏を聴きに来た人」が相手なので、格段にハードルがあがる。