●25日は東京文化会館の小ホールへ。重鎮、工藤重典が率いる東京チェンバー・ソロイスツの第4回公演。工藤重典のフルート、森下幸路のヴァイオリン、中村洋乃理のヴィオラ、村井将のチェロ、リチャード・シーゲルのチェンバロによる室内楽の一夜。プログラムが最高で、聴きたい曲ばかり。編曲ものも含むが、前半がJ.C.バッハのフルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための四重奏曲ハ長調op.19-1、大バッハの「音楽の捧げもの」からトリオ・ソナタ、ジョリヴェのクリスマス・パストラル(fl,vc,cemb)、イベールの2つの間奏曲(fl,vn,cemb)、フランセの五重奏曲(fl,vn,va,vc,cemb)、後半がモーツァルトのディヴェルティメント第17番二長調K334より第1、3~6楽章(fl,vn,va,vc)。円熟味豊かな音の語らいをたっぷりと楽しむ。前半は一曲ずつ工藤重典がマイクを持って曲を案内するスタイル。

●クリスティアン・バッハで始まって、モーツァルトで終わるのは意図を持った構成だろう。クリスティアン・バッハからモーツァルトへの影響はよく指摘されるところだが、とくにこのフルート四重奏曲はモーツァルト的。モーツァルトの曲といってもよいほど……と言いたくなるところだが、実際にはモーツァルトのフルート四重奏曲がクリスティアン・バッハ的なんだと思う。細かく言うと、4曲あるモーツァルトのフルート四重奏曲のうち、第1番は正真正銘モーツァルト的なインスピレーションにあふれていると感じるけど、ほかの3曲はだいぶまだら模様というか、ホントにモーツァルトかなあ?的なところもちらほら。ジョリヴェのクリスマス・パストラルとイベールの2つの間奏曲の対比も吉。ジョリヴェ作品はこの題材なので呪術的魔術的雰囲気は控えめだけど、そうはいってもジョリヴェ。ジョリヴェとイベールにフォースのダークサイドとライトサイドの対照を感じる。そして、フランセに感じる量産型洒脱という才気。

●後半、モーツァルトのディヴェルティメント第17番K334は傑作中の傑作だと思うが、ホルン2本が入る原曲に対して、フルートと弦楽器による編成は異質。この編曲ではランパルが録音していたっけ。原曲にある秋めいた色調に代わって、フルートの清爽さが際立つ。第2楽章が省かれていたのは、時間の都合だろうか。この曲、自分は最初にカラヤン指揮ベルリン・フィルの録音で知って大好きになったのだが、今カラヤンを聴くと重戦車みたいなモーツァルトでたじろぐ(好きだけど)。

●アンコールに大バッハのシチリアーノ。カーテンコールの写真オーケーって書いてあったのに、うっかりして撮るのを忘れてた。惜しい。

工藤重典プロデュース 東京チェンバー・ソロイスツ Vol.4

川瀬賢太郎指揮名古屋フィル 東京特別公演 2026

●24日はサントリーホールで川瀬賢太郎指揮名古屋フィルの東京特別公演。プログラムは武満徹の「系図 若い人たちのための音楽詩」(語り:五藤希愛、アコーディオン:大田智美)、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」。コンサートマスターは小川響子。「英雄の生涯」に英雄の伴侶が登場するので、この日のテーマは「家族」か。

●武満徹の「系図」は近年演奏される機会の多い曲だと思うが、ライブで聴くと編成の大きさにびっくりする。朗読中心の作品だから、ふつうに考えればコンパクトな編成でよさそうなものだが、厚い響きで、輪郭が少しぼやけたおぼろげなニュアンスを醸し出す。日常と非日常のあわいを感じさせるというか。谷川俊太郎の詩ありきの作品で、少女を通じて描く家族の肖像から見えてくる「平凡な物騒さ」にゾワゾワする。少女らしさを無垢に回収するのではなく、イラッと来る幼さまで表現されているのがこの詩。朗読は五藤希愛、15歳(!)。設定に合致した年齢だが、15歳でこんな大役を堂々とこなせることにひたすら感心。この役、18歳以上なら「若い女性」だと感じるけど、15歳だと本物の「子ども」。等身大の表現が詩に込められた危うさ、生々しさを伝える。

●後半の「英雄の生涯」は壮大でパワフル。完成度が高く、オーケストラの機能性が存分に発揮されていた。川瀬賢太郎らしい前へ前へと進む推進力は健在。気迫のこもった冒頭の後、「英雄の敵」に入るとフルートから始まる管楽器による嘲笑が思い切りよく、痛快。コンサートマスター演じる英雄の伴侶もまれに見る強烈さ、鮮烈さ。すごくうまい。描写性が高く、戦闘シーンはスリリング。全体としては陶酔感は控えめで、精悍でマチズモ的な英雄像が築かれていた。ビターテイストの「英雄の生涯」。

新国立劇場 ヴェルディ「リゴレット」 エミリオ・サージ演出

●23日は新国立劇場でヴェルディ「リゴレット」。エミリオ・サージ演出の再演。ダニエレ・カッレガーリ指揮東京交響楽団で、ウラディーミル・ストヤノフの題名役、中村恵理のジルダ、ローレンス・ブラウンリーのマントヴァ公爵、斉木健詞のスパラフチーレ、清水華澄のマッダレーナ、友清崇のモンテローネ伯爵他。声が強くて立派なリゴレットと、凛々しく抒情的なマントヴァ公爵というコンビ。ジルダは可憐ながらも強い娘。オーケストラは激情を煽るというよりは端正で、響きのバランスがとれており、過不足なくドラマを伝える。舞台は少し不思議なところもあるけど、基本的にはオーソドックスな演出。幕切れで上から降りてくる赤いシャンデリアとか後方に並ぶ女性たちはどう受け止めればいいのか。

●「リゴレット」はこれ以上はないというくらい痛ましい物語なんだけど、実は案外と抵抗なく観れる(「椿姫」のほうがずっとしんどい)。名曲ぞろいだから聴きたくなるというのもあるけど、やはり悲劇の主体であるリゴレットがイヤなヤツだから、結末への忌避感が薄いんだと思う。むしろジルダ側で観るというか。気の毒だけど、リゴレットはすべてにおいてまちがっている。権力者の側に立って他人を嘲笑する。娘を教会以外のどこにもいくなと家に閉じ込める毒親。その教会で公爵に見染められる。娘に止められても復讐のために公爵を暗殺しようとする。そして自分が雇った暗殺者によって、娘が殺される。モンテローネに呪われるまでもなく、最初から破滅が待っていた気もする。

●でも、リゴレットは真実の愛を知る男でもあるんすよね。亡くなった妻とは愛情で結ばれていたわけだし、ジルダという娘もいる。それに比べると公爵は孤独。権力によって放蕩を尽くしているけれども、ジルダと出会うまでは本物の愛を抱いたことがなかった。そのジルダが死んだのだから、モンテローネの呪いは公爵に対しても有効だったのだろう。この人はこれからもずっと権力だけを頼りに生きることになるにちがいない。「女心の歌」って、寂しい男の歌だと思う。

●最後の場面で、死んだはずの公爵が歌う「女心の歌」が聞こえてきて、リゴレットは幻聴かと疑う。でも、幻聴ではなく、公爵は生きている。そこで死体袋を開くと、身代わりになったジルダが入っている。あそこでジルダが歌うじゃないっすか。あのジルダの台詞こそリゴレットの幻聴だと思う。スパラフチーレとマッダレーナが何度も何度も刺してるのに、息があるはずがない。

●合唱がハミングで歌う嵐の場面から、嵐が収まるところの音楽は、いつもベートーヴェン「田園」の第4楽章から第5楽章に移る場面を連想する。

--------------

●宣伝を。昨年に続いて今年もテレ朝POSTに第34回出光音楽賞受賞者ガラコンサートの取材記事を寄稿。長丁場の取材の成果。公演の模様は2月28日の「題名のない音楽会」(テレビ朝日)で放送される。

ヤクブ・フルシャ指揮NHK交響楽団のドヴォルザーク、ブラームス

●20日はサントリーホールでヤクブ・フルシャ指揮NHK交響楽団。プログラムはドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲(ヨゼフ・シュパチェク)とブラームスのセレナード第1番。ドヴォルザークとブラームスという組合せは正攻法だが、選曲はどちらも有名曲を外してきた。とはいえ、ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲は近年、演奏機会がだいぶ増えているという実感あり。この曲、終楽章の主題が頭にこびりつくタイプで、こういった強いメロディを書くのはドヴォルザークは本当にうまい。ソリストはヨゼフ・シュパチェクという人。フルシャとともに「お国もの」。作品の魅力を存分に知らしめようとする情熱が伝わってくる。アンコールにドヴォルザークの「ユモレスク」(A.リーム編)を、ヨゼフ・シュパチェクと郷古廉のヴァイオリン、村上淳一郎のヴィオラ、藤森亮一のチェロで。よい雰囲気。

●後半、ブラームスのセレナード第1番は作曲者若き日の傑作。昔から好きな曲で、ひそかにこれがブラームスの交響曲第0番だと思っている(そして晩年の二重協奏曲が交響曲第5番)。楽章数や楽章構成はたしかにセレナードだけど、第1楽章のシンフォニックな響きと高揚感は完全に交響曲。フルシャは棒を使わずに精力的にオーケストラをリード、N響も気迫十分で大きなドラマを作り出す。ホルンが活躍する曲だが、首席ホルンはたぶん以前にも見かけたことのある客演の方。見事。

●カーテンコールの後は、すぐに帰る人と残って拍手をする人にわりとはっきり分かれた感じ。フルシャのソロカーテンコールに。

チョン・ミョンフン指揮東京フィルのウェーバー、ブルッフ、メンデルスゾーン

●18日はサントリーホールでチョン・ミョンフン指揮東京フィル。ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」序曲、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番(岡本誠司)、メンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」という王道のロマン派ドイツ音楽プログラム。指揮者とオーケストラがぴたりと噛み合った充実の一夜で、格別の聴きごたえあり。「魔弾の射手」序曲は深い森を思わせるたっぷりとした響き。ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番では、岡本誠司が磨き上げられたソロを披露。技巧と情熱のバランスがとれた望みうる最高のブルッフ。改めて、奇跡の名曲だと思う。オーケストラもしっかりと鳴らして、豊麗なロマンティシズムを表現。これで十分満たされたが、さらにソリスト・アンコールがあって、バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調BWV1001よりアダージョ。

●後半のメンデルスゾーン「スコットランド」もブルッフの流れを受け継ぐように、起伏に富み、情感豊か。終楽章にアタッカで入る際に、マエストロが片足を上げて入りを示したのがおかしかった。クラリネットのソロが達者。フィナーレは壮麗。楽員退出後も大勢のお客さんが残って拍手を続け、だいぶ待った後にすでに着替えたマエストロと楽員たちがみんなで再登場。

●余談だけど、「スコットランド」の終楽章、初版スコアだと楽章の頭にAllegro guerriero(戦闘的に、好戦的に)っていう珍しい指示が付いている。聴けばなるほど戦いの場面だっていうのは納得できる。で、ほかにも同じAllegro guerrieroの曲があって、それがブルッフの「スコットランド幻想曲」の終楽章。ハイランドの戦士のイメージが共有されているのか。

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2026 記者会見

●18日は東京国際フォーラムでラ・フォル・ジュルネTOKYO2026記者会見。会場はホールD1で、ここで会見を行ったのは初めてか。音楽祭の顔だったルネ・マルタン不在での記者会見となり(後述)、ラ・フォル・ジュルネTOKYO2026運営委員会の榑林康治(三菱地所)、長谷川真(三菱地所)、近藤慶太(東京国際フォーラム)、梶本眞秀(KAJIMOTO)の各氏が登壇(写真右から)。

●今回のテーマは LES FLEUVES(レ・フルーヴ)─大河。世界各地の大河を切り口に音の世界旅行へと誘う。たとえば、ドナウ川、モルダウ川、ライン川などは、これに直結する名曲や大作曲家たちの名前がすぐ浮かぶと思う。さらにはヴォルガ川、ヨルダン川、ミシシッピ川、アマゾン川を巡り、多様な文化を背景とした作曲家たちに焦点を当てる。音楽祭のフォーマットは例年同様で、0歳児からのコンサートやマスタークラス、エリアコンサートなども。昨年賑わった弦楽器体感イベントLFJ Strings EXPOの第2回も開かれる。

●出演者陣はアンヌ・ケフェレックやアブデル・ラーマン・エル=バシャ、フランソワ=フレデリック・ギィといったおなじみのアーティストや、アリエル・ベック、ガスパール・ドゥエンヌ、ソフィア・リュウらのピアニスト、初来日となるフランソワ・ラザレヴィチ率いる古楽アンサンブル、レ・ミュジシャン・ド・サン=ジュリアン、セバスティアン・ブヴェイロンとアンサンブル・マニェティス他。日本のオーケストラの参加が多く、大阪フィル、仙台フィル、千葉交響楽団が招かれるほか、新日本フィル、東京シティ・フィル、東京21世紀管弦楽団、東京フィル、横浜シンフォニエッタが出演。全体として海外組が少なめなのは、昨今の目を疑うような円安を考えれば当然だろう(とくにユーロ円がひどい)。

●すでにフランスでの報道を目にしている人も多いと思うが、会見の冒頭にルネ・マルタンの件について説明があった。彼の事務所CREAにおけるハラスメント疑惑を受けてルネ・マルタンは音楽祭を離れており、先にナントで行われたラ・フォル・ジュルネはルネ・マルタン不在のまま開催された。日本のラ・フォル・ジュルネもこれを受けて、ナントと同様の形で開かれることになった。質疑応答の時間に、来年以降の形についてナントでの記者会見でなにか発表があったのではないかと尋ねたところ、ナントでは来年は別の人物をディレクターに立てて(だれかは明らかにされていないが、女性の音楽家であるという)、「ギャラクシー・ベートーヴェン」をテーマに開催すると発表された。今年の企画は出演者陣を見てもまだルネ・マルタンが手掛けたものが多く残っていると思われるので、ナントのラ・フォル・ジュルネが本当に新しい時代を迎えるのは次回からになるのだろう。質疑応答、および会見後の時間帯は、ルネ・マルタン不在の寂しさを共有する場でもあったようにも感じた。

尾高忠明指揮大阪フィルのオール・エルガー・プログラム

●17日はサントリーホールで大阪フィルの東京定期。指揮は尾高忠明で、得意のエルガー・プログラム。前半が「弦楽のためのセレナード」と「海の絵」(メゾソプラノ:林眞暎)、後半がペインの補筆による交響曲第3番。独唱者が当初予定のアンナ・ルチア・リヒターから林眞暎に変更になった。その「海の絵」は急遽の代役にもかかわらず堂々たる歌唱。まろやかで、深く重みのある声が魅力。この曲を聴くと、エルガーはワーグナーの後を継ぐマーラーの同時代人だと実感する。

●エルガーの交響曲第3番はアンソニー・ペインの補筆による問題作。作曲者は未完の草稿を燃やしてほしいと言ったとか。長い沈黙の後に書かれた最晩年の交響曲という点で、シベリウスの交響曲第8番のエピソードを連想するが、シベリウスのほうは暖炉にくべられて燃やされた(かもしれない)のに対し、エルガーは燃やされずに生き残り、ペインのおかげの日の目を見た。補筆といっても、補う程度で完成できる部分はごく限られているはずで、事実上、ペインとの共同作品だろうし、それでいいと思う。この作品の場合、交響曲第1番および第2番とは作曲年代も作曲家の置かれた境遇(アリス亡き後)も異なるわけで、もしエルガーが最後まで書きあげたとしても、新たな作風を見つけていたとしても不思議はない。すべては「ifの世界」。全体の大づかみのストーリーとしては、いくぶん枯れた世界をさまよい歩いた末に、フィナーレで元気いっぱいのお祭りが幻のように現れる。

●曲の終わり方が余韻たっぷりですばらしい。客席もしっかり沈黙して味わった。大フィルは完成度が高く、芯のある音でパワフル。

●なんとなく、ここにアンソニー・ペインのオリジナル作品を貼っておきたい気がする。アンドルー・デイヴィス指揮BBC交響楽団によるTime's Arrow。

確定申告とマイナポータル、e-Tax

●今年は光の速さで確定申告を済ませた。しんどい作業だが、先延ばしにしているとますます気が重くなるので、早く済ませたほうがよい。ま、そうわかっていても、できないときはできないのだが。

●青色申告をする個人事業者は、確定申告の前に、まず青色申告決算書を作らなければならない。一年分の売上も経費もすべて複式簿記で記帳する。これは普段から記帳をこまめにしておかないと、大変なことになる。以前は会計ソフトを使っていたが、今はエクセル簿記/ExcelBを利用している。秀逸なツール。

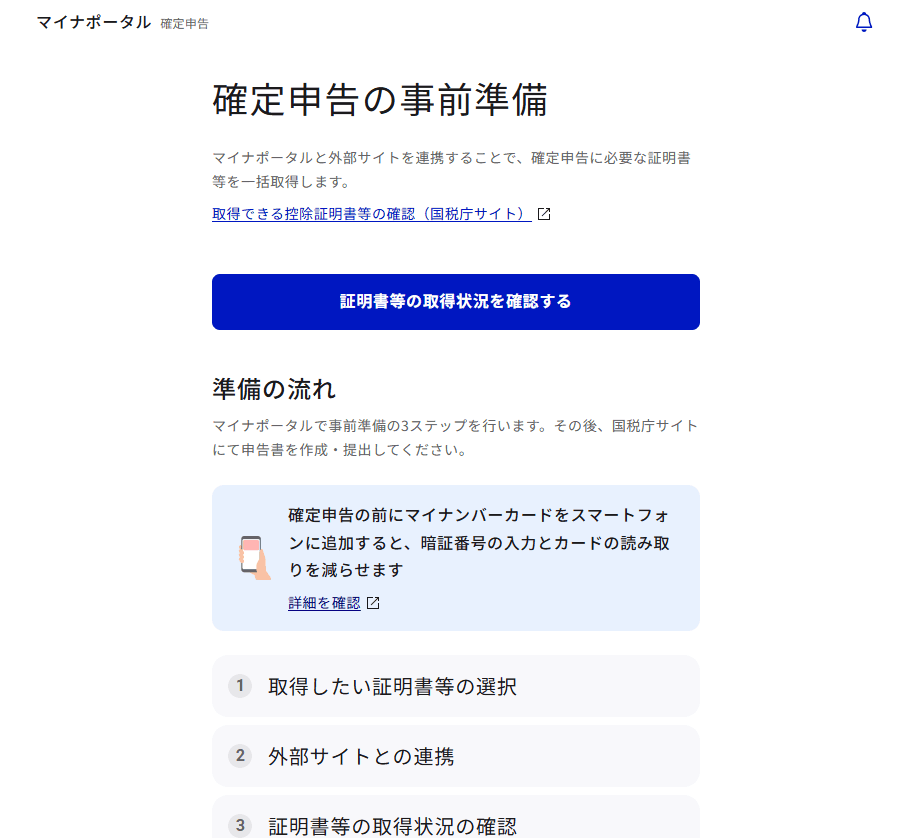

●かつては社会保険料などの証明書の類を税務署に郵送していたが、今はe-Taxを使えば紙の書類を送る必要はない。原則としてオンラインで完結する。で、その際にマイナポータルと連携すると、国民年金保険料や寄付金、医療費等の証明書が自動的に取り込まれるようになっている(なぜか国民健康保険料は取り込めないっぽいのが謎)。まあ、便利は便利なのだ。ただ、これがかなり煩雑で、事前にマイナポータル側で準備をしっかりしておかないと使えない。ブラウザ側にも用意が必要だし、マイナポータルからあちこちの外部サイトに行ったり来たりして、一個ずつ準備しなければならない。これ、なんとかやってるけど、この仕組みに付いていける個人事業者はどれくらいいるのかな……と思わずにはいられない。

●マイナポータルとかe-Taxとかねんきんネットとか、それぞれ異なる行政サービスの間をうろうろしていると「デジタルたらい回し」という言葉を思いつく。わけもわからず、こっちの窓口に行ったら、はい、次はこの書類を持ってあちらの窓口へ……って言われる感覚。もう少し自分の理解がしっかりしていれば、いいんでしょうかね。